欧洲酝酿交通异次元竞争背后的中美影子

2017/09/28

9月26日,欧洲著名企业在汽车和铁路两大领域均提出了新战略。以高性能吸尘器闻名的英国戴森(Dyson)宣布进军纯电动汽车(EV)领域,德国西门子和法国阿尔斯通则就合并铁路业务达成协议。在全球人口持续向城市集中的背景下,关系到人类整体移动手段的“交通工具”被视为增长市场。为应对战具有资金实力的中国企业、以及在数字化领域领跑的美国企业,日本企业的战略有可能受到影响。

“在纯电动汽车时代,汽车家电化”成为现实

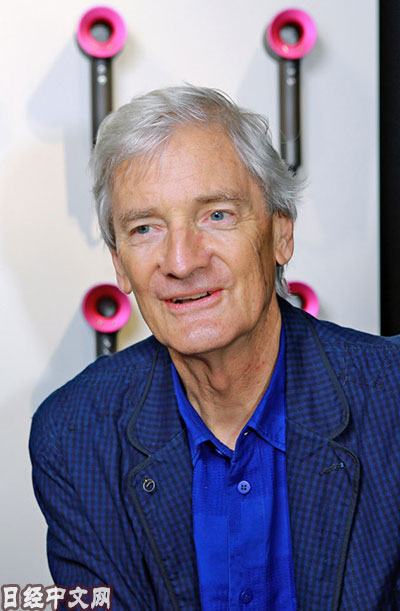

“将成为完全不同的东西”,戴森创始人詹姆斯·戴森针对自主开发的纯电动汽车这样说。目前戴森已有400人秘密开发纯电动汽车,预定2020年上市。据悉将投资20亿英镑用于电池和车身的设计与研发。

|

| 詹姆斯·戴森 |

在跨界企业涉足汽车业务方面,美国谷歌和苹果也正在开发自动驾驶汽车。有意见指出,“随着迈向电动化和自动化,汽车变得像智能手机和家电那样的时代即将到来”。但专家之间存在意见分歧,在日本的产业界,对此的怀疑论调似乎仍很强。当然,此次是真正的家电企业进军纯电动汽车市场。据英国广播公司(BBC)报道,戴森自从1990年代就提出了不造成大气污染的纯电动汽车构想。

欧洲媒体报道称,随着戴森进入纯电动汽车行业,与现有的整车企业的竞争将更加激烈。在各种意义上,“完全不同的”纯电动汽车值得期待。也许会是纯电动道路清扫车,也许会是具备个性化马达声的纯电动汽车。

戴森一直以彻底研究客户面临的问题、进而创造出设计简洁的产品而著称。在技术方面的招牌是马达。以强有力的马达为核心,戴森一直在颠覆吸尘器、送风机和空气净化器等的常识。马达将决定纯电动汽车的性能,戴森的这些经验或将得到发挥。

利用外部资产,专注于设计和品牌管理

此外,戴森还能有效利用欧洲特有的外部资产。欧洲整车企业在内部严格实施汽车设计和品牌管理。另一方面,从开发阶段就开始推进分工,专注于汽车的工程企业分散于德国和奥地利等地。这些企业甚至有能力进行传动系统(驱动装置)的受托研发。

在戴森的老家英国,工程企业里卡多(Ricardo)非常有名。这家企业与剑桥大学关系深厚,聚集了剑桥优秀技术人员。其股票也已上市,以汽车的电动化为商机,正在扩大业务。据美国高盛统计,从所需零部件个数来看,汽油车为3万个,而纯电动汽车仅为1.1万个。英国具有技术实力很强的零部件厂商。如果戴森借助里卡多等的力量,进入纯电动汽车领域的障碍并不高。

另一个是品牌号召力。日本大型家电量贩店的营业负责人表示,“欧洲家电品牌价格昂贵,但在特定领域追求极致。除了生产马达的戴森之外,生产加热器和咖啡机的意大利德龙(Delonghi)、生产电热水壶的法国特福(T-fal)就是代表性的例子”。在中国,比亚迪(BYD)等纯电动汽车企业的势头强劲,但缺乏国际性品牌号召力。对于通过家电取得良好业绩的戴森来说,或许存在通过高价格纯电动汽车避开与中国企业竞争的胜算。

西门子“告别重电”

中国企业的威胁波及到铁路车辆领域。“支配亚洲的玩家大幅改变了全球的势力格局”,西门子的首席执行官(CEO)乔伊·凯瑟9月26日在声明中如此解释与阿尔斯通合并铁路业务的原因。

|

| 法国阿尔斯通的“TGV”(左)和德国西门子的“ICE”(AP) |

随着中国南车和中国北车的合并,形成了全球最大铁路车辆企业“中国中车”。围绕亚洲和非洲等增长市场的开拓,中车与欧洲企业形成竞争的情况出现增加。此外,日立制作所也通过收购欧洲企业等方式发起挑战。

乔伊·凯瑟倾向于认为,应避免单纯以硬件与中国企业等直接对决,要改变“竞争舞台”。如果西门子与阿尔斯通合并业务,收集全球正在使用的铁路的运行信息和零部件老化数据的节点将迅速增加。这是因为西门子在铁路版“物联网(IoT)”方面领先。在基于数据分析和加工的维护检查等方面,西门子本身可以通过提供服务与相关软件来赚钱。

西门子软件相关业务的销售额约4300亿日元,数字相关业务的销售额约1300亿日元。西门子的董事罗兰·布什自认为“能进入全球软件企业前十”。西门子将增加铁路车辆周边数据收集节点的数量,助推软件业务。其竞争对手美国通用电气(GE)尚未涉足这一领域。通过把铁路和大楼等联结起来,使人员快速移动与高效利用能源的城市总体综合解决方案变得更加容易实现。

2017年4月,西门子把风力发电机业务转到与西班牙风电企业歌美飒的合资企业。乔伊·凯瑟将代表性的“重电”业务从主体中剥离,避免在硬件领域与中国企业直接竞争。针对美国企业的措施也很明确。担任西门子首席技术官(CTO)的布什表示,“谷歌和亚马逊的主战场是面向消费者。西门子将加强他们尚未进入的BtoB(企业间交易)数据”。一系列合资动作可以说是努力成为“铁路和风电领域的谷歌”。

在全球城市中,如果人员的移动增加,不污染空气的纯电动汽车和高效转移人员的铁路需求将会扩大。欧洲企业把关注目光聚焦于此,不再拘泥于自主模式,正逐步明确收益模式。德国企业与日本企业有许多共同之处,同样“专注制造”等,但当今的现实是要在“异次元”上决定胜败。专注硬件、倾向于自主的日本企业也许要被迫调整经营战略了。

日本经济新闻(中文版:日经中文网) 加藤贵行

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。