从华尔街大佬接连访日看日本三股东风

2023/04/14

梶原诚:美国华尔街的大佬们近来纷纷访问日本。难道日本如此让人嗅到金钱气味吗?

3月31日,日本各家报刊的早报刊登的“岸田首相的动静”(日本报纸报道日本首相每天行程安排的栏目)在市场上成为话题。美国大型资产管理公司黑石集团的首席执行官(CEO)史蒂芬·施瓦茨曼(Stephen Schwarzman)拜访了岸田首相。该公司以企业和房地产为中心,拥有近1万亿美元的投资资产,2年前在日本因一举收购8家酒店而受到关注。该公司CEO因认为还有更多的投资机会而访问日本。

|

同一天,黑石集团最主要的竞争对手也在日本。那就是创立私募股权基金科尔伯格·克拉维斯·罗伯茨(KKR)的亨利·克拉维斯(Henry Kravis)。他是40多年前推动并购基金实现商业化的传奇人物。他在日本与投资对象企业进行了交流,还访问了围绕最近收购的LOGISTEED (原日立物流)展开过磋商的日立制作所。

传出让股票市场为之振奋的新闻也是在差不多时间。据称,对冲基金巨头、肯·格里芬(Ken Griffin)率领的美国城堡投资(Citadel)将15年来首次在日本开设基地。

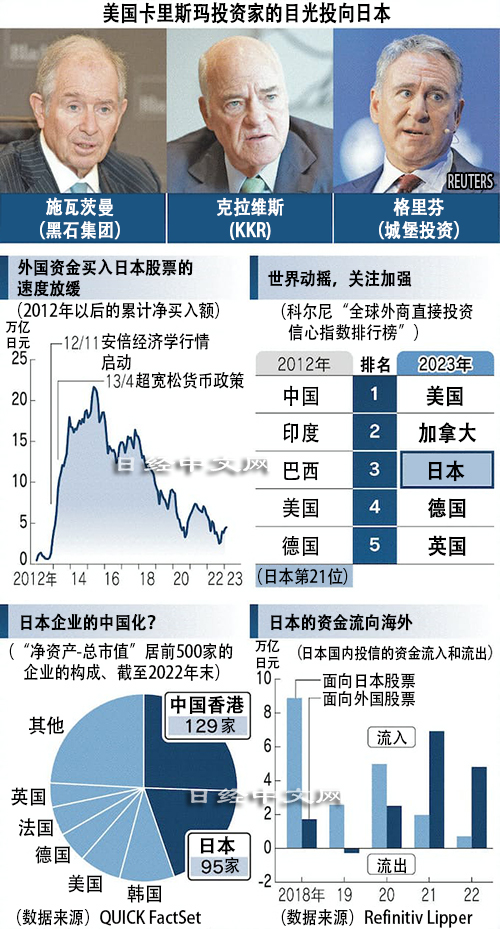

此前,外国投资者看待日本的眼光一度十分苛刻。2012年11月“安倍经济学”行情启动,次年4月日本银行(央行)开始实施“超货币宽松政策”,2012年以来的日本股票净买入额在2015年超过20万亿日元。但在热潮告一段落之后日股持续遭到抛售,几乎丧失了净买入额。

施瓦茨曼、克拉维斯和格里芬这三个人是华尔街每个人都想从他们嘴里倾听看法的投资者。他们投向日本的目光,也可以说释放出影响力下降的国家将卷土重来的信号。

对于日本来说,宏观环境出现三股东风。第一是地缘政治。俄罗斯进攻乌克兰、中美对立、围绕台湾和朝鲜的紧张局势已使资金的兴趣从新兴国家转向发达国家。

美国咨询公司科尔尼(ATKearney)每年都向全球的大企业高管询问对外直接投资的意向地点。在处于全球化和新兴市场国家热潮的全盛期的2012年,中国和印度很受欢迎。

随着世界从和平迈向分裂,关注焦点变为了国家风险(Country risk)较低的国家。此前排在第21位的日本今年也大幅跃升至第3位。台积电 (TSMC)在熊本建厂就是代表性案例。

第二是金融。在持续加息的美欧,受资金周转困扰的企业将低价出售业务。一直以来通过强势竞标推高收购价格的美国基金也受资金成本增加的影响,盈利恶化,正在减少收购。

另一方面,4月9日就任的日本银行总裁植田和男或将维持货币宽松政策。日本企业将易于筹集资金,能够通过低价收购海外企业实现增长。

第三则是政策。岸田政权寻求将2000万亿日元的个人金融资产引向投资,这一政策将推动研发和设备投资这一支撑企业增长战略的风险资金流向股票市场。

不过,作为增长肩负者的日本企业心里并没底。“应拿出勇气”,美国投资银行林肯国际股份(Lincoln International AG)的主席吉姆·劳森(Jim Lawson)在上月访问日本企业时,表现得如同一名拉拉队队长。虽然金融环境有利,但像逆境中的美国基金一样、对于收购感到畏首畏尾、仍未找到增长头绪的日本的经营者显得突出。

应该没有观望的余地。股票市场有个概念叫“价值破坏”。指的是体现未来企业价值的股票总市值低于作为目前企业价值的净资产额的状态。“如果现在的经营持续下去,企业价值将受到损害”,这显示出怀疑增长性低的投资者的警告。东京证券交易所3月要求上市企业采取改善措施的PBR(股价净值比)跌破1倍就是这样发生的。

值得关注的是,按国家和地区观察“破坏额”巨大的全球500家企业的结果。排在首位的是中国香港的上市企业。包括被怀疑面临2400亿美元价值破坏的中国工商银行在内,共有129家。多为重视党和政府的评价的企业,对市场的警告并不在意。

但是,以95家排名第二的日本是怎么回事呢?第8位是破坏额约为700亿美元的日本邮政,第11位是500多亿美元的三菱UFJ金融集团,而第17位是约450亿美元的本田。进入前500的企业自2015年的58家开始几乎直线增加。这被认为是日本企业的“中国化”也无可厚非。

对于无法充分利用东风的企业,日本人也感到无法接受。从投资股票的日本国内投资信托的资金流入来看,在2021年以后,投向外国股票的资金大幅超过投向日本股票。QUICK资产管理研究所的数据显示,过去1年里通过追加型投资信托募集资金的前20大基金均投向外国股票。受到期待的“从储蓄到投资”以资金逃离日本而告终的讽刺前景也愈演愈烈。

施瓦茨曼将日本的课题比作牛顿的“惯性定律”。即“物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态”。

施瓦茨曼看到的是日本仍未对慢慢走向恶化的经济采取措施的状况。日本的国内生产总值(GDP)占全球的比例从1995年的18%降至去年的4%。在全球总市值最高的500家企业中,日本企业的数量从1989年的204家下降到只有30家。

日本企业乃至整个国家要摆脱负面惯性,离不开牛顿所说的“力”。是通过经营者强大的领导能力来改变企业自身,还是被积极股东灌下猛药?哪种情况更加理想不言而喻。华尔街的卡里斯玛(Charisma、超凡领袖)们的访问正是在试探日本能否克服被忽视30年的弱点。

本文作者为日本经济新闻(中文版:日经中文网)评论员 梶原诚

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。