惊异的病毒(4)灭虫和抗癌的“力量”

2020/06/28

病毒会引发疾病,有时甚至夺走生命。仅仅因为人员密集,就会从一个人传染给其他人,是非常可怕的存在。但是,如果换个角度去看,也会呈现出完全不同的情况。一种病毒只会在特定的生物之间传播并造成威胁。如果病毒感染使作物枯萎的害虫和寄生于人体的癌细胞,将成为帮助人类取得胜利的力量。也就是“以毒攻毒”。本文将观察病毒在这方面的应用。

在西太平洋的帕劳,椰子树是“生命之树”。将椰子树从灭绝危机中拯救出来的正是病毒。

进入20世纪,当地的椰子树开始枯萎。原因是侵入岛上的害虫椰蛀犀金龟。当时希望避免用化学农药去驱除。在1960年代,美国生物学家蕾切尔·卡逊写出了科普书《寂静的春天》,社会对自然环境和健康的关注提高。

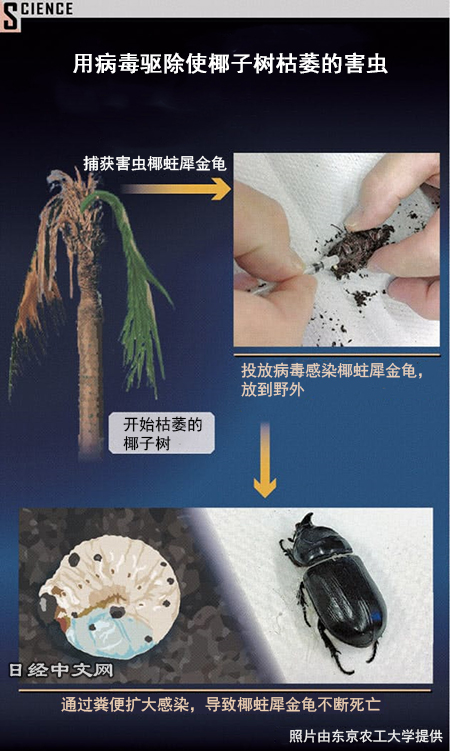

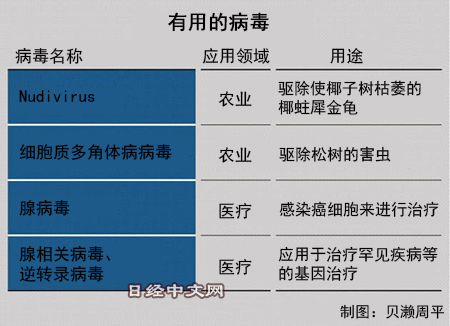

在这种情况下,“nudivirus”病毒被选中。据熟悉昆虫病毒的东京农工大学教授仲井Madoka介绍,“让椰蛀犀金龟的成虫感染病毒并放到野外,将病毒传播给同类,扩大了感染”。

|

病毒蔓延至吃腐叶土(含有充满病毒的粪便)的幼虫等,使其数量减少。在斐济和萨摩亚,这种病毒也在上世纪70年代为驱除害虫作出了贡献。如今在南美,也采用其他的病毒来驱除大豆的害虫。

对害虫而言仿佛恶魔的病毒对人类却是有益的。病毒大多偏好感染特定的生物。据仲井教授表示,病毒之所以因对象不同而改变态度,“与入侵生物细胞、感染后繁殖的机制有关”。

在生物的细胞表面,存在成为病毒感染立足点的“受体”。如果是病毒容易与之结合的结构,则会让病毒轻松侵入。在细胞内部适合病毒繁殖的情况下,一般来说病原性会加强。多种条件相互组合,形成“感染昆虫、但不会在人类之间流行”、“仅使部分昆虫患病”等差异。

在此类“病毒农药”方面,日本于上世纪70年代把针对松树害虫的病毒投入实用。与化学农药不同,一种病毒只感染一种至几种害虫。或许也是由于这种系统的差异,仲井致力于驱除的椰蛀犀金龟“在关岛无法用nudivirus来解决”。

选择特定对象的感染力和病原性反而令人感受到其厉害之处。人类开始借助病毒的这种力量与疾病战斗。

日本北海道大学的准教授东野史裕表示,“病毒这种‘恶’也将征服疾病这种‘恶’。就是以毒攻毒的感觉”。

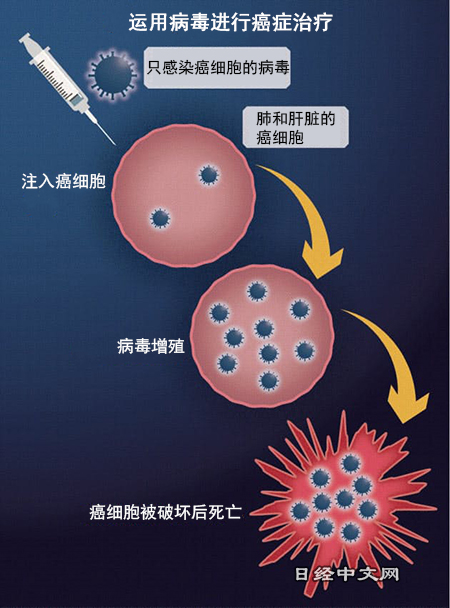

“癌细胞溶解了”,东野等人在采用“不死”的癌细胞的实验中取得成效。5月,研究团队在国际科学杂志上发表成果称“溶解肿瘤的病毒”实验取得成功。

|

实验中把持续繁殖的人类癌细胞移植到小鼠身上,使之感染特殊病毒,在约3周后,癌细胞的一部分消失。所谓特殊病毒,是在人体上引发感冒和肺炎等的腺病毒(adenovirus)的改进版。

异常繁殖的癌细胞原本就具备让自身增加的“繁殖装置”,以及驱动这种装置的分子键,研究团队将与之相似的分子键嵌入病毒。正常的细胞没有繁殖装置。病毒增加至癌细胞的100~10000倍的数量,溶解癌细胞。

东野表示,“面向肺和肝脏等的癌细胞,力争2年后启动临床试验”。在世界范围内,有各种研究团队试图通过病毒来攻克癌症。

此外,在治疗罕见疾病等的基因治疗领域,病毒活跃的场合也将扩大。比如说反过来利用侵入人类细胞的病毒的特征,采用腺相关病毒(AAV)和逆转录病毒作为“载体”,将治疗用基因运送至异常细胞。

|

病毒多次引发灾难,包括正在世界范围内流行的新冠病毒及约100年前夺走4000多万人生命的西班牙流感等。回顾人类历史,病毒邪恶的一面一直被强调。地球上被认为至少有约6600种病毒。随着听到病毒“有益”的说法,令人更加感受到具备善恶两面性的病毒之神秘。

日本经济新闻(中文版:日经中文网)草盐拓郎

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。