“隼鸟2号”宇宙之旅背后的企业

2014/11/28

日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)的小行星探测器“隼鸟2号”将在鹿儿岛县种子岛宇宙中心用日本国产主力火箭“H2A”发射。“隼鸟2号”在小行星上着陆之后,将采集岩石和沙子等,并于2020年11~12月带回地球。“隼鸟2号”将有效利用三菱重工和NEC等日本企业积累的“制造”能力,向弄清生命起源发起挑战。

“隼鸟2号”希望抵达的小行星是“1999JU3”,被认为存在生命诞生不可或缺的水和有机物。将于2018年6月前后抵达,将向小行星的表面发射装置,借此采集岩石和石头等,并带回地球。这将是花费6年时间。往返飞行约52亿公里的宇宙漫长旅程。

在讨论隼鸟2号计划时负责作出评价的北海道大学教授圦本尚义表示,“准确采集样本只是合格线。在小行星与地球之间往返已经在第一代就完成了”。

“隼鸟”第一代于2003年发射,在小行星“丝川”上采集了微颗粒物,2010年6月返回地球。由于发动机等的故障,曾被担心无法返回,但最后完成了在地球和小行星之间往返的目标。不过,采集的岩石只有极少数量,以至于肉眼难以看到。

“隼鸟2号”采集样本的目标是100毫克,远远超过第一代。在抵达小行星之后,将在1年半时间里停留在小行星的周边,在找到能采集充足数量的岩石等的地点之后,再确定着陆地点。

在推动这项计划取之际,日本企业的作用也非常大。

三菱重工开发了控制探测器姿态的装置。第一代曾发生燃料泄露,因此将大幅调整配管等的焊接方法,以期取得成功。

从小行星采集岩石和沙子的装置由住友重工业负责。对第一代进行了改良,使之更容易采集沙子等,同时储藏箱也由2个增加至3个。此外,IHI旗下子公司IHI AEROSPACE 制造了装入岩石等样本的特殊密封舱。在返回地球之际,从探测器中弹射出来的密封舱的速度将达每秒12公里,为了保证降落伞确实打开,提高了设备的可靠性。

NEC负责机体的制造。将交货期缩短至2年半,只有一般人造卫星的约一半,实现了日本宇宙航空研究开发机构要求的飞行性能和通信技术等的较高标准。

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。

|

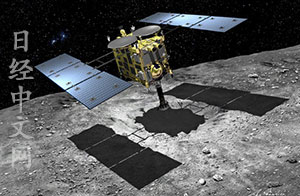

| “隼鸟2号”在小行星采集标本的示意图(JAXA池下章裕 提供) |

在讨论隼鸟2号计划时负责作出评价的北海道大学教授圦本尚义表示,“准确采集样本只是合格线。在小行星与地球之间往返已经在第一代就完成了”。

“隼鸟”第一代于2003年发射,在小行星“丝川”上采集了微颗粒物,2010年6月返回地球。由于发动机等的故障,曾被担心无法返回,但最后完成了在地球和小行星之间往返的目标。不过,采集的岩石只有极少数量,以至于肉眼难以看到。

“隼鸟2号”采集样本的目标是100毫克,远远超过第一代。在抵达小行星之后,将在1年半时间里停留在小行星的周边,在找到能采集充足数量的岩石等的地点之后,再确定着陆地点。

在推动这项计划取之际,日本企业的作用也非常大。

三菱重工开发了控制探测器姿态的装置。第一代曾发生燃料泄露,因此将大幅调整配管等的焊接方法,以期取得成功。

从小行星采集岩石和沙子的装置由住友重工业负责。对第一代进行了改良,使之更容易采集沙子等,同时储藏箱也由2个增加至3个。此外,IHI旗下子公司IHI AEROSPACE 制造了装入岩石等样本的特殊密封舱。在返回地球之际,从探测器中弹射出来的密封舱的速度将达每秒12公里,为了保证降落伞确实打开,提高了设备的可靠性。

NEC负责机体的制造。将交货期缩短至2年半,只有一般人造卫星的约一半,实现了日本宇宙航空研究开发机构要求的飞行性能和通信技术等的较高标准。

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。