创新需填平科技与经济“鸿沟”

2016/03/15

日经中文网特约撰稿人 金坚敏:今年全国人代会的一个特殊话题就是去年“十八届五中全会”把创新摆在国家发展全局的核心位置,深入实施创新驱动发展战略。实际上几年前开始讨论的避免陷入“中等收入陷阱”及现在最流行的“供给侧改革”的核心也在于如何提高我国的“创新能力”。然而我国宏观政策层面的战略高度与微观层面企业的经营活动存在着巨大反差。政策影响力大的“创新投入”多,作为中间产出的论文、专利也大幅增加,但通过企业中介产生的最终经济成果——附加价值没有成比例上升,“创新效率”问题严重。如何填平科技与经济之间存在的巨大“鸿沟”是世界各国的共性话题,更是提高中国创新体系活力,使创新成为经济发展主要驱动力之一的关键。“创新效率”应引起政策当局及企业经营者的高度重视。

作为参照系,我们不妨确认一下日本存在的科技与经济脱节、“创新效率”下降的先例。前一段,国内网上或微信上流传“不要被GDP骗了!全球创新企业百强日本排名第一,中国内地无一入围”来强调日本企业的强大的创新能力(参考:Reuters“Top 100 Global Innovators”)。但是,具体分析一下进入排名的日本企业基本都是传统大企业,他们有大量的研发投入及拥有作为“中间产出”的专利数量(此路透社的排名以专利总量,专利授权成功率,专利组合的全球覆盖率等为评价指标)。但是,如果考虑企业的收益能力等再作排名“全球创新50强”(参考:BCG“The Most Innovative Companies2015”、60%为全球有名CEO等的问卷调查,40%为过去5年股东权益回报率为指标),日本企业入围的仅为4家(中国大陆企业入围3家)。日本企业中同样存在技术与效益之间的巨大“鸿沟”。

百年老店“夏普”及“东芝”等日本整体电子企业陷入经营困境,就是没有填平技术与经济(效益)之间的“鸿沟”,从竞争力角度看,借用东京大学企业组织论藤本隆宏教授的概念,日本仅有“背面竞争力”(消费者看不见的技术能力等)、而丧失了“表面竞争力”(消费者看得见、感受的到的)。

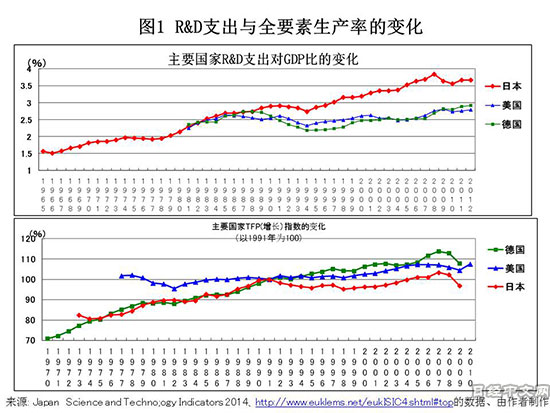

日本“创新效率”的下降也可从宏观数据中观察到。如图1所示,日本尽管在研发投入的GDP比例上超过美国、德国,但是间接角度看全社会的全要素生产率(TPF)并没有同步提高(当然,影响TPF的不仅仅是创新效率)。数年前日本政策当局及企业经营层保有强烈“危机感”,开始关注“创新效率”的问题。日本政策当局除继续保持研发支出占GDP1%的水平外,拟构建定量评估体系及推动并奖励政府机构与民间企业合作;企业界除将创新资源面向市场前移以外,还加大开放式创新的力度以求加快创新速度与降低创新成本提高“创新效率”。

如有的企业近几年对研发体系进行多次改革将创新资源向市场集中,并与客户等联合成立“协作创新中心”等。也有的企业要求在海外设立的基础研究部门改变过去集中追求“论文撰写”与“专利申请”的创新活动,追加提高对“公司商业影响”的要求。笔者访问过一家日本大型制造企业在美国的研究所,原来每位研究员要求每年申请并授权2件专利,目前已压缩到1到1.5件,而在业绩中要求提出对公司商业影响陈述。

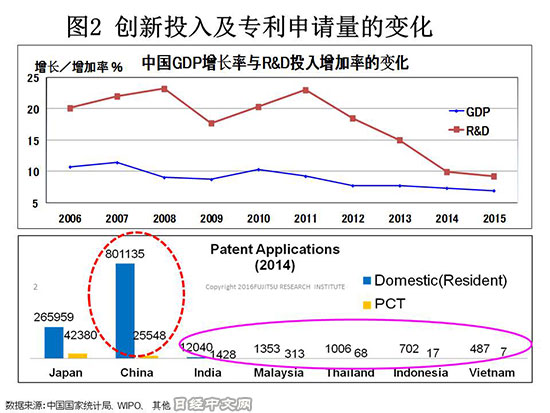

而中国目前创新投入的人财物已达到空前水平,可以说已达到世界前例,作为中间产出的论文,专利等已到“量产”的水平(参考图2)。如近五年中国的研发投入平均增加15.1%,约为同期GDP年均增长率7.8%的两倍,研发投入金额仅次于美国为世界第二,GDP占比超过OECD平均水平;2013年研发人员已达353万人,为全球1,160万人的约1/3;每万人口国内发明专利拥有量从2010年的1.7件增加到2015年的6.3件,专利申请为世界第一。与其他亚洲新兴国家相比,中国的创新投入与创新中间产出(论文、专利等)非常突出。从企业微观层面看,2015年中国研发投入的77%来自企业;每亿元主营业务收入有效发明专利数从2008年的0.13件上升到2013年的0.36件;技术合同成交金额也从2010年的3,906亿人民币增加到2015年的9,835亿。

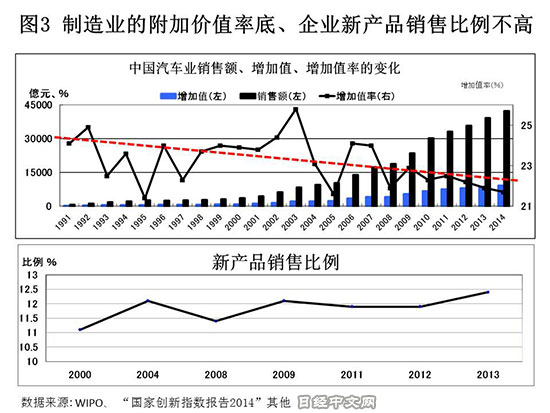

但是,与日美德韩国等制造业的附加价值率(增加值/销售额)维持在45%左右并有所增加相比,中国制造业的附加价值率低(20%以下)而且逐年下降。例如,从图3来看,我国最大的制造业汽车业的销售总额和利润总额都在增加,但附加价值率下降趋势明显,进入到“看到丰收不增效益”的局面。据清华大学汽车战略研究院的介绍,中国的大部分自主品牌汽车整车厂的研发投入占销售收入比已接近或超过国际大汽车厂家水平(如长安汽车超过5%,而日本三大汽车厂家丰田、日产、本田2014年度分别为3.7%、4.4%、5.4%)、研发人员很多也超过6,000人。但是,中国自主品牌的轿车销售占比在不断下降。可以说巨额的研发投入并没有带来可观的经济效益。

中国政府也认识到科技与经济之间存在的“两张皮”问题(两者融合远不够),并提出多项政策致力于科技与经济的深度融合。2016年2月26日又出台促进科技成果进一步转化的新规,包括1)取消大部分科技成果转让行政部门审批规定;2)加大激励机制;3)促进企业、高校、科研院所之间的合作等。这项新规又称为中国版“Bale-Dole法”(美国于1980年制定的修改专利法案、允许用政府资金开发的技术专利归民间企业等,以利于促进科技成果的商业化)。

日本也于1999年参考美国制定了日本版“Bale-Dole法”。尽管“Bale-Dole法”的实施效果在美日两国都存在不同的评价。从中国的研发能力看,政府研究机构及国立大学相对处于强势地位,而企业比较弱势。比如据世界知识创权机构WIPO调查,中国的机器人专利登记量已超过日本成为最大的专利产出国,但是最大的10家机器人专利持有企业中,日本占8家、中国无一家企业上榜;而最多的10家大学及研究机构来看,中国占6家,日本只占一家。所以中国版“Bale-Dole法”被认为更有必要。

但是,从图3可以看出中国企业的新产品销售占销售额的比一致徘徊在12%左右,而美国在60-70年代其比例为50%左右,日本企业在80年代更是高达65%左右。可以看出中国企业在应用创新成果到商业活动中的积极性不强。作为个案,中国的华为以由研发、生产、销售组成的“铁三角”模式,以探索出一条创新成果最大限度应用到市场竞争力中有效之路。因此,上述新规是否能起到填平科技与经济之间的“鸿沟”,企业经营者转变思维及提高应用创新成果的能力提高将起到决定性作用。

本文仅代表笔者个人观点

金坚敏 简历

日本富士通总研主席研究员,博士(国际经济法)。1978年就读于中国浙江大学。85年至91年在中国国家科委国际合作局工作。92年就读日本横滨国立大学国际开发研究科,97年取得博士学位。98年进入富士通总研经济研究所工作至今。有“自由贸易与环境保护”、“日中关系转机”、“华人经济学者看中国的经济实力”、“中国的主要产业和强势企业”、“印度和中国比较”、“韩国企业的竞争力”、“中国网络企业的创新”等出版物/论文。

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。

|

| 金坚敏 |

百年老店“夏普”及“东芝”等日本整体电子企业陷入经营困境,就是没有填平技术与经济(效益)之间的“鸿沟”,从竞争力角度看,借用东京大学企业组织论藤本隆宏教授的概念,日本仅有“背面竞争力”(消费者看不见的技术能力等)、而丧失了“表面竞争力”(消费者看得见、感受的到的)。

日本“创新效率”的下降也可从宏观数据中观察到。如图1所示,日本尽管在研发投入的GDP比例上超过美国、德国,但是间接角度看全社会的全要素生产率(TPF)并没有同步提高(当然,影响TPF的不仅仅是创新效率)。数年前日本政策当局及企业经营层保有强烈“危机感”,开始关注“创新效率”的问题。日本政策当局除继续保持研发支出占GDP1%的水平外,拟构建定量评估体系及推动并奖励政府机构与民间企业合作;企业界除将创新资源面向市场前移以外,还加大开放式创新的力度以求加快创新速度与降低创新成本提高“创新效率”。

|

而中国目前创新投入的人财物已达到空前水平,可以说已达到世界前例,作为中间产出的论文,专利等已到“量产”的水平(参考图2)。如近五年中国的研发投入平均增加15.1%,约为同期GDP年均增长率7.8%的两倍,研发投入金额仅次于美国为世界第二,GDP占比超过OECD平均水平;2013年研发人员已达353万人,为全球1,160万人的约1/3;每万人口国内发明专利拥有量从2010年的1.7件增加到2015年的6.3件,专利申请为世界第一。与其他亚洲新兴国家相比,中国的创新投入与创新中间产出(论文、专利等)非常突出。从企业微观层面看,2015年中国研发投入的77%来自企业;每亿元主营业务收入有效发明专利数从2008年的0.13件上升到2013年的0.36件;技术合同成交金额也从2010年的3,906亿人民币增加到2015年的9,835亿。

|

|

日本也于1999年参考美国制定了日本版“Bale-Dole法”。尽管“Bale-Dole法”的实施效果在美日两国都存在不同的评价。从中国的研发能力看,政府研究机构及国立大学相对处于强势地位,而企业比较弱势。比如据世界知识创权机构WIPO调查,中国的机器人专利登记量已超过日本成为最大的专利产出国,但是最大的10家机器人专利持有企业中,日本占8家、中国无一家企业上榜;而最多的10家大学及研究机构来看,中国占6家,日本只占一家。所以中国版“Bale-Dole法”被认为更有必要。

但是,从图3可以看出中国企业的新产品销售占销售额的比一致徘徊在12%左右,而美国在60-70年代其比例为50%左右,日本企业在80年代更是高达65%左右。可以看出中国企业在应用创新成果到商业活动中的积极性不强。作为个案,中国的华为以由研发、生产、销售组成的“铁三角”模式,以探索出一条创新成果最大限度应用到市场竞争力中有效之路。因此,上述新规是否能起到填平科技与经济之间的“鸿沟”,企业经营者转变思维及提高应用创新成果的能力提高将起到决定性作用。

本文仅代表笔者个人观点

金坚敏 简历

日本富士通总研主席研究员,博士(国际经济法)。1978年就读于中国浙江大学。85年至91年在中国国家科委国际合作局工作。92年就读日本横滨国立大学国际开发研究科,97年取得博士学位。98年进入富士通总研经济研究所工作至今。有“自由贸易与环境保护”、“日中关系转机”、“华人经济学者看中国的经济实力”、“中国的主要产业和强势企业”、“印度和中国比较”、“韩国企业的竞争力”、“中国网络企业的创新”等出版物/论文。

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。