盘点安倍外交(上)不转的“中日互惠”齿轮

2016/08/31

日本首相安倍晋三的外交季节已经到来。在梅开二度上台执政的约3年零8个月的时间里,安倍在擅长的外交领域取得了一定成果,但仍存在某些课题。日经中文网盘点一下安倍外交的现状。

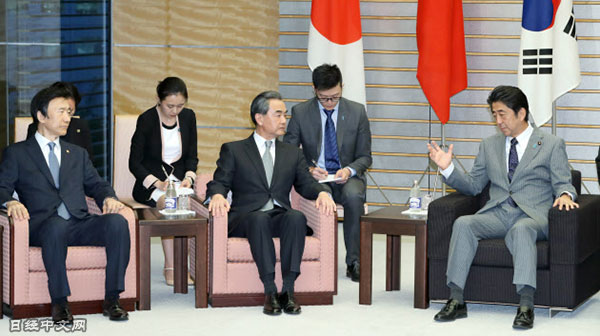

“3国相互合作对保持地区的和平与稳定至关重要”,时隔5年在日本举行中日韩外长会谈之后,安倍8月24日在首相官邸会见了中国外交部长王毅、韩国外长尹炳世。安倍对构建与周边国家的关系显示出自信。

“俯瞰地球仪的外交”

不过在之前的中日外长会谈上,日本外相岸田文雄和中国外长王毅最开始在媒体前一言未发。这是“双方事前协调的结果”,日本外务省相关人士这样表示。此外,中国总理李克强8月25日与日本国家安全保障局局长谷内正太郎会谈时表示,“中日关系出现改善势头,但仍然十分脆弱”。

安倍就任之初,就意识到转换中国占优势的东亚平衡。为了拉拢此前在历史问题上与中国保持一致步调的韩国,日本首先与美国加强了关系,借此推动与韩国改善关系。

2015年12月围绕慰安妇问题的日韩协议就是成果之一。安倍不顾日本国内根深蒂固的反对意见,决定向援助原慰安妇的韩国财团提供10亿日元资金。安倍的实用主义外交推动与韩国的和解姿态。但安倍最初曾试图首先向中国显示出和解姿态,而不是向韩国。

“如果与中国改善关系,韩国自然也会跟随”。安倍有着在初次执政时期,推动与中国关系改善后带来与各国关系好转的成功经验。在再度执政时的首个施政方针演说中,安倍也提出与中国构建“战略性互惠关系”的目标。

安倍向中国方面呼吁“即使存在政治摩擦,也希望扩大彼此的共同利益”,致力于构建稳定的双边关系。提及对过去战争的“反省”和“道歉”的战后70周年谈话、以及终战纪念日避免参拜靖国神社的姿态,都是顾及中国态度的和解信号。

但安倍误判的是,尖阁诸岛(中国名:钓鱼岛)相关问题对于中国来说,是超乎想象的难以解决的“刺”。安倍让历史问题告一段落、寻求转向改善关系的意图最后落空,中国公务船开往东海日本主张的领海的事态至今仍在持续。

安倍在国际社会上加强批评中国,试图反击中国在东海的行动。此外,在南海问题上与菲律宾展开合作,推动仲裁庭作出否定中国主权的裁决,也是基于这个原因。

“中国在那个国家都做了哪些事情?”安倍最近听取外交问题说明之际,询问中国在第三国活动的情况出现增加。安倍提出的“俯瞰地球仪的外交”可以说就是在世界各地紧盯中国的外交。

日本“入常”的障碍

安倍属于双重人格。他说的“改善关系”无法令人相信——据中日有关人士表示,王毅外长在8月上旬召开的会议上,对执拗地主张中国应遵守仲裁裁决的日本显示出不满。

但是中国也抓住日本外交的弱点。联合国安理会因中国态度放弃谴责朝鲜8月3日发射弹道导弹的议案。中国借此向日本宣示,没有中国的协助日本无法构建对朝鲜包围网。

为了跨越中国“障碍”,日本的夙愿是成为安理会常任理事国。8月27、28两日在肯尼亚举行的非洲开发会议(TICAD)上,安倍与作为联合国大票仓的非洲各国首脑相继举行了会谈,寻求各国支持日本成为常任理事国。虽然有声音表示支持,但无法与拥有否决权的中国保持良好关系,日本难以成为安理会常任理事国。

安倍在非洲开发会议上宣布了总额300亿美元的援助措施。对此中国《环球时报》称这体现了安倍与中国对抗的想法。日本在非洲项目上与中国展开合作的构想并未取得进展。

中国目前正在关注延长安倍自民党总裁任期讨论的走向。如果中国不得不与安倍面对面,这一讨论的结果也无法忽视。

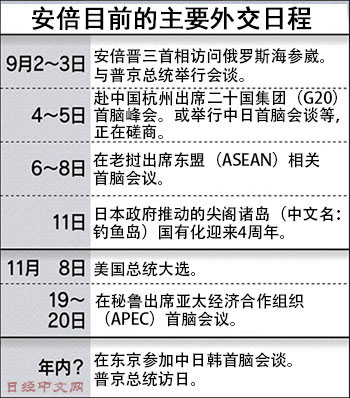

9月在中国召开二十国集团(G20)首脑会议期间,中国国家主席习近平预计与安倍时隔约1年半再次举行会谈。不过只要中日之间的对话是“缺乏信赖的对话”(中日外交相关人士),经济合作的机会也有可能成为单纯的博弈舞台。中日之间“互惠”的齿轮能否转动起来,目前仍难以看清。

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。

“3国相互合作对保持地区的和平与稳定至关重要”,时隔5年在日本举行中日韩外长会谈之后,安倍8月24日在首相官邸会见了中国外交部长王毅、韩国外长尹炳世。安倍对构建与周边国家的关系显示出自信。

|

| 安倍与韩国外长尹炳世(左)、中国外长王毅(中)进行会谈(8月24日 首相官邸) |

“俯瞰地球仪的外交”

不过在之前的中日外长会谈上,日本外相岸田文雄和中国外长王毅最开始在媒体前一言未发。这是“双方事前协调的结果”,日本外务省相关人士这样表示。此外,中国总理李克强8月25日与日本国家安全保障局局长谷内正太郎会谈时表示,“中日关系出现改善势头,但仍然十分脆弱”。

|

2015年12月围绕慰安妇问题的日韩协议就是成果之一。安倍不顾日本国内根深蒂固的反对意见,决定向援助原慰安妇的韩国财团提供10亿日元资金。安倍的实用主义外交推动与韩国的和解姿态。但安倍最初曾试图首先向中国显示出和解姿态,而不是向韩国。

“如果与中国改善关系,韩国自然也会跟随”。安倍有着在初次执政时期,推动与中国关系改善后带来与各国关系好转的成功经验。在再度执政时的首个施政方针演说中,安倍也提出与中国构建“战略性互惠关系”的目标。

安倍向中国方面呼吁“即使存在政治摩擦,也希望扩大彼此的共同利益”,致力于构建稳定的双边关系。提及对过去战争的“反省”和“道歉”的战后70周年谈话、以及终战纪念日避免参拜靖国神社的姿态,都是顾及中国态度的和解信号。

但安倍误判的是,尖阁诸岛(中国名:钓鱼岛)相关问题对于中国来说,是超乎想象的难以解决的“刺”。安倍让历史问题告一段落、寻求转向改善关系的意图最后落空,中国公务船开往东海日本主张的领海的事态至今仍在持续。

安倍在国际社会上加强批评中国,试图反击中国在东海的行动。此外,在南海问题上与菲律宾展开合作,推动仲裁庭作出否定中国主权的裁决,也是基于这个原因。

“中国在那个国家都做了哪些事情?”安倍最近听取外交问题说明之际,询问中国在第三国活动的情况出现增加。安倍提出的“俯瞰地球仪的外交”可以说就是在世界各地紧盯中国的外交。

日本“入常”的障碍

安倍属于双重人格。他说的“改善关系”无法令人相信——据中日有关人士表示,王毅外长在8月上旬召开的会议上,对执拗地主张中国应遵守仲裁裁决的日本显示出不满。

但是中国也抓住日本外交的弱点。联合国安理会因中国态度放弃谴责朝鲜8月3日发射弹道导弹的议案。中国借此向日本宣示,没有中国的协助日本无法构建对朝鲜包围网。

为了跨越中国“障碍”,日本的夙愿是成为安理会常任理事国。8月27、28两日在肯尼亚举行的非洲开发会议(TICAD)上,安倍与作为联合国大票仓的非洲各国首脑相继举行了会谈,寻求各国支持日本成为常任理事国。虽然有声音表示支持,但无法与拥有否决权的中国保持良好关系,日本难以成为安理会常任理事国。

安倍在非洲开发会议上宣布了总额300亿美元的援助措施。对此中国《环球时报》称这体现了安倍与中国对抗的想法。日本在非洲项目上与中国展开合作的构想并未取得进展。

中国目前正在关注延长安倍自民党总裁任期讨论的走向。如果中国不得不与安倍面对面,这一讨论的结果也无法忽视。

9月在中国召开二十国集团(G20)首脑会议期间,中国国家主席习近平预计与安倍时隔约1年半再次举行会谈。不过只要中日之间的对话是“缺乏信赖的对话”(中日外交相关人士),经济合作的机会也有可能成为单纯的博弈舞台。中日之间“互惠”的齿轮能否转动起来,目前仍难以看清。

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。