日本开发出完全由人类细胞制成的人工血管

2019/10/23

为了治病而不断打点滴和进行人工透析、血管变得千疮百孔的人不在少数。日本佐贺大学的教授中山功一等人成功制造出100%以人类细胞制成的人工血管,计划最早在2019年度内启动移植到人体的临床研究。与人工材料相比,以人类细胞制成的血管更容易适应活体,而且耐用性更强。到2030年代,血管移植有可能发生显著变化。

|

| 以佐贺大学开发的方法制成的人工血管,最长可达7厘米 |

5月,中山发布了与日本庆应义塾大学合作、把使用人类皮肤细胞制成的血管移植到猪身上的成果。在消除免疫排斥的猪的脖子上,移植了中山开发的5厘米长的血管。据悉确认到在最长20周时间里血管保持稳定且有血液流经、或新生长的情况。不断接到表示想尝试使用等的咨询。

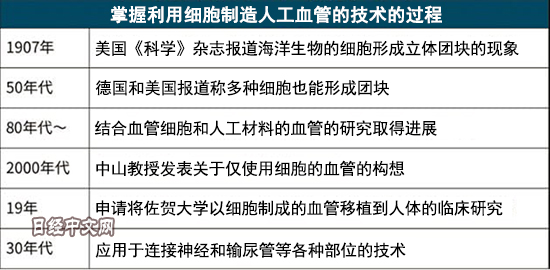

这种技术被称为“生物制造”(Bio-Fabrication),指的是使用活细胞立体化地进行组装和成形的技术和研究整体。这种技术的构想早就存在,开端是20世纪初,从海洋生物海绵中提取出的细胞自主聚集、形成立体结构的现象被发布。进入21世纪后,由于iPS细胞等的技术开发和3D打印机的使用等推动,研究迅速加速,还举行了相关学会参加的国际会议。

中山自1990年代末期开始进行研究。着眼于培养人类皮肤的成纤维细胞并使之增加、将形成立体团块这一点,在成纤维细胞达到约1万个时,成功实现直径0.5毫米的大小。

中山获得金属加工公司的企业,开发了像插花用具“剑山”(由许多根粗针固定在金属底座上制成)一样的器具。他还自学编程,编写了软件,将细胞扎在以图像识别技巧瞄准的位置上的针上。将这些结合起来,细胞的团块可从培养皿中一点点被取出,按设计的个数和位置堆起来。中山花费10年左右,掌握了制成血管形状的技术。

中山还开发了以细致工夫使之类似于真实血管的技术。刚制成的人工血管表面呈现凹凸状态,但中山使用自主开发的培养液,使之在数天内变均匀。

采用人类细胞的血管的最大特征是柔软性和弹性。在约1个月里给予营养成分,加以培养,还提高了耐用性。在实验中,血管能承受高血压患者的10倍以上的血液流动。此外,与现在作为移植用血管使用的聚氨酯等材质的软管相比,因采血等而形成的孔洞更容易堵住。

研究团队正在向日本政府申请向糖尿病患者移植血管的临床研究计划。中山表示,“应该会更加结实、容易使用”,对临床应用显示出期待。

由于完成度很高,应用于血管以外的讨论也正在扩大。在与京都大学的共同研究中,将人工血管用于连接断裂的神经,神经连接得比现有方法更加牢固。中山表示,“似乎还具有分泌营养等现有手法使用的强化材料所没有的优点”。此外,还在与长崎大学推进应用于食道的研究,与名古屋大学推进应用于輸尿管的研究。

|

据悉,世界范围内有160多家开发像佐贺大学那样组装细胞的技术的企业等。在开发竞争日趋激烈的背景下,中山等人一直追求“以100%人类细胞制成安全性强的血管”。

1990年代,美国的一项研究招致非议。该研究以做成人耳形状的聚合物材料为骨架,培养软骨细胞,连同聚合物植入小鼠的皮肤下。由于外观可怕而受到批评,但这一研究显示出使用这类辅助材料有望制成目标器官的形状。

之后,容易适应活体的聚合物等材料开发也取得进展,将人工材料的骨架和活细胞组合起来、制造立体化组织的研究加速,还出现了实用化的情况。此外,人工材料本身的改良也在推进,有用性也获得认可。不过,安全方面的课题依然存在,包括人工材料的耐用性和在生物体内残存过长时间等风险,而且不能保证没有传染病风险等。

采用人类iPS细胞等的立体器官制造技术作为再生医疗被看好。佐贺大学的技术或将成为从人工材料和细胞的配合向仅有细胞的立体组织过渡的试金石。

日本经济新闻(中文版:日经中文网) 猪俣里美

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。