日本医药存在感下降

2021/12/21

日本医药品的存在感正在下降。源自日本的划时代新药减少,自2000年代后半起不断扩大的医药品的贸易逆差额预计在2021年首次超过3万亿日元。即便从新冠病毒来看,日本国产疫苗的开发也显得迟缓,正在依赖进口。在医药品的开发方面,竞争力的源泉正从化合物的合成转向生物医药研发。没能及时跟上技术转变的日本的“医药品的落败”还将给医疗制度投下阴影。

|

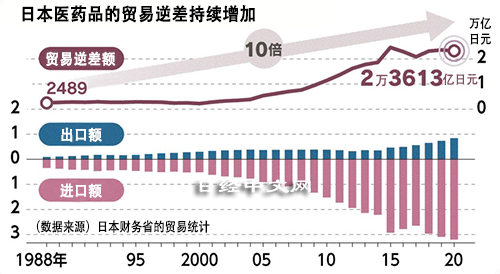

日本医药品的贸易逆差额开始扩大是在约15年前。日本财务省的贸易统计显示,医药品的贸易逆差最近连续6年超过2万亿日元。

日本医药品的2020年的贸易逆差为2.3613万亿日元。规模接近包括智能手机在内的通信产品的逆差(约2.5万亿日元)。这也相当于抵消了支撑日本整体的汽车和电子零部件的贸易顺差。

新冠疫苗更是给这样的状况雪上加霜。2021年1~10月,日本的疫苗进口额与上年同期相比以10倍以上的幅度增加。全年贸易逆差额或超过3万亿日元。

|

| 资料图 |

日本陷入医药品贸易逆差的原因有2个。其一是日本企业将生产基地转移至海外。但更成问题的是另一个原因,那就是日本企业的医药品研发能力的下降。

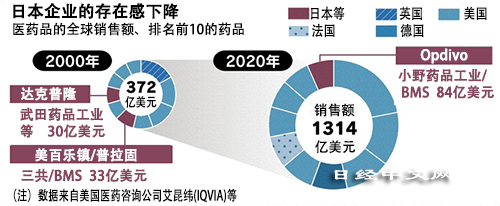

日本曾拥有与欧美比肩的新药研发基地。2000年在全球销售额排名前列的20个品类的医药品中,日本企业开发的有3种,包括三共(现为第一三共)的高脂血症治疗药、武田药品工业的抗溃疡药等。但到了2020年,据来自美国医药咨询公司艾昆纬(IQVIA)的数据,前20中仅剩下小野药品工业的癌症免疫药“Opdivo"(欧狄沃)这一种。

日本一直擅长通过化学方式改变植物和动物等具备的化合物合成低分子药物。具有匠人气质的日本研究人员脚踏实地进行改良,推进开发。从中还诞生了8名诺贝尔化学奖的获奖者。

|

然而,进入21世纪后,主流从低分子药物转向生物医药研发。与疾病致病分子紧密结合的抗体医药的效果更强。这些药物开始能治疗癌症和自身免疫疾病等。不过药价昂贵,全年使用费超过1000万日元的抗体药物也并不少见。

此前擅长低分子药物的日本企业在生物医药研发领域行动迟缓。卷土重来也并非易事。生物医药研发领域广泛,不仅需要尖端技术,还需要资金,但日本企业的研发费用少于欧美企业。

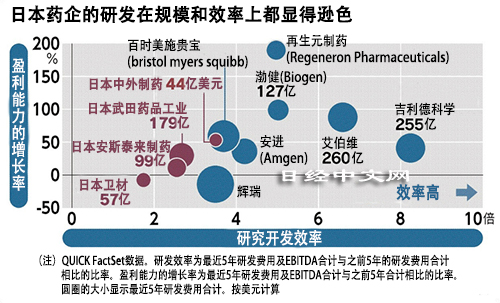

QUICK FactSet的数据显示,根据大型制药企业的5年研发费用在多大程度上推动随后5年研发费用和EBITDA(息税折旧摊销前利润)增加,观察各企业研发效率的高低,在前20家企业中,日本企业只有2家。

实现新冠病毒治疗药“Remdesivir(瑞德西韦)”实用化的美国吉利德科学(Gilead Sciences)在5年里赚到了之前5年的8倍以上。另外,在生物医药研发领域具有优势的美国艾伯维(AbbVie)和美国渤健(Biogen)也超过5倍。日本企业在金额和效率上都显得逊色。

|

随着新药研发的难度提高,产业界和学校的合作变得重要。欧美以大学的尖端研究成果为基础,由初创企业创业。然后经过初期的临床试验后,由大型制药企业实施收购、推进实用化的案例很多。投资者提供资金支持,形成良性循环。日本的投资者基础薄弱,发挥桥梁作用的初创企业也没有发展起来。

艾昆纬的数据显示,2020年日本医药品市场规模为10万3717亿日元。随着生物医药的研发成为主流,日本在高价医药品方面依赖进口的话,贸易逆差将进一步膨胀。

日本在新冠病毒疫苗审批方面迟缓、美国则通过紧急使用等实现批准,还有在临床试验数据的利用方面都存在课题。不仅是企业需要通过重组提升资金实力,作为日本政府也应构建容易发展研发和创制新药的机制,否则日本医疗制度本身有可能受到动摇。

日本经济新闻(中文版:日经中文网)草盐拓郎、山田航平

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。