针对在华业务,日企相关人士乐观与悲观并存

2019/10/08

日本经济新闻社和日本经济研究中心联合实施、以日本企业等约1000人为对象的调查显示,在中美对立持续的背景下,在日本企业之间,对在华业务上存在乐观和悲观两种不同认识。对于巨大市场的期待很多,另一方面,由于人工费上涨加上贸易战的余波,也有观点断言中国已结束作为生产基地的作用。不过,对于中国的技术实力,积极的评价显得突出。 (关联报道 调查:日本企业的中国业务该怎样?)

通过调查询问日本企业在华业务的方向性,“维持现状,观察事态”的回答占60.4%。东京大学副教授伊藤亚圣认为,“或许是认识到中美对立成为持久战的基础上的静观其变”。其理由呈现两极分化。

|

| 装满集装箱的中国货船(资料图,REUTERS) |

“市场潜力巨大,无法轻易放弃”

“是对海外战略来说不可或缺的国家”

“基本上应该扩大,但短时间内可能发生混乱,风险很高(将观察事态)”

虽然在华业务的吸引力很高,希望扩大业务,但打算在观察眼前发生的中美关税大战的走向之后再采取行动。在日本企业中,这种“以扩大为前提的观望态度”派占相当数量。

虽说中国经济有所减速,但与日本相比经济增长率仍很高,同时拥有巨大人口,对于这样的市场,认为“潜在需求难以估量”的声音也很突出。

回答称“应扩大”在华业务的受访者也达到7.4%。似乎还存在反过来利用中美摩擦、试图发动攻势的持积极态度的日本商务人士,认为“由于出现严峻状况的中国企业正在增加,这是有望扩大业务的机会”。

另一方面,即使同样是“维持现状”,对于与中国的往来显示出消极态势的受访者也不在少数。

“在中国有旗下企业等,存在密切关系,难以轻易撤退”

“进一步投资的回收风险很高”

显示出受中美对立的影响,维持现在的业务已是极限的这一情况。还有更加强烈地希望缩小在华业务的案例。

“人工费等上涨,作为生产基地的使命已经结束”

“体制不透明”

可以看到对于在中国维持业务持悲观态度的企业也不在少数。如果考虑到中美的经济脱钩风险和中国的工资上升,当地基地不得不依赖面向日本国内的生产。如果还瞄准中国以外的市场,必须转移至东南亚等地。如在中国和其他国家分开设置生产基地,双重的投资负担将对企业构成压力。

关于占回答的4分之1的“缩小”中国业务,很多日本商务人士认为“应转移至东南亚和非洲”等,商讨将生产从中国迁往人工费低廉的国家这一情况很突出。

在问卷调查中,还对中国的技术实力和产业竞争力进行了调查。

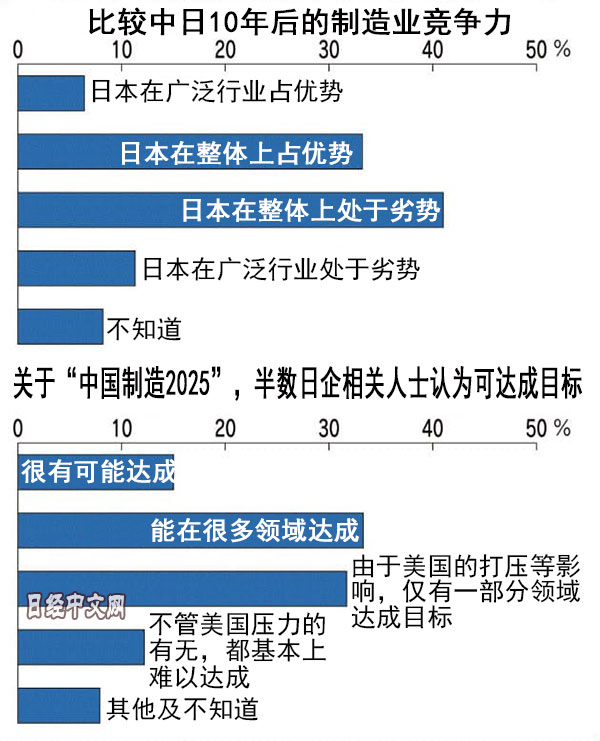

如果在中日之间比较制造业的竞争力,预测10年后日本处于劣势的受访者达到52.2%,超过日本占优势(39.6%)。

|

中国以巨大的内需为武器培育国内产业,一直在智能手机、移动通信基础设施(基站)和家电产品等领域扩大全球份额。在纯电动汽车(EV)用等车载电池领域,宁德时代新能源科技(CATL)成为世界最大制造商等,中国正在很多领域夺取制造大国日本的份额。

凭借丰富的劳动力成为“世界工厂”的中国面临人工费上升,不得不推进产业升级。中国政府2015年出台了以培育高科技产业为支柱的“中国制造2025”,提出到2020年使半导体自给率提高至40%的目标。

对于成为火车头的华为技术,美国启动了禁运措施。虽然出现“对中国制造2025构成打击”这种预测,但在此次调查中,对于相关目标认为“充分”或“能在很多领域达成”的日本企业商务人士受访者合计达到48.3%。

在一家拥有中国基地的日本制造业企业工作的20~30多岁女性针对中国制造业表示,“能否避免模仿,从头开始创造技术(是今后的关键)”。

针对此次的调查结果,熟悉中国问题的东京大学教授川岛真分析认为,“虽然认为中美对立将长期化,同时关税问题还对日本产生影响,但对于在华业务,‘观察事态’仍占压倒性多数。日本商务人士的现实而冷静的视角变得明显”。

日本经济新闻(中文版:日经中文网) 中藤 玲

调查的概要

9月3~10日以任职企业或回答者本人涉足在华业务的管理人员为对象,通过互联网实施问卷调查,获得1003人的回答。从年龄段来看,40多岁为3成,50多岁占4成。问卷调查表的编制获得东京大学教授川岛真和东京大学副教授伊藤亚圣的协助,调查委托给日经调查公司。

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。