索尼瞄准复利增长

2022/03/03

中山淳史:东芝和索尼,最近10年明暗分化最为显著的日本机电厂商可能就是这两家了。东芝2月发布的财报数据显示,2021财年(截至2022年3月)的销售额预期为3.34万亿日元,仅为10年前的一半多。东芝未来还计划出售空调和电梯业务,并把主体分拆为两家企业。毫无疑问,东芝的规模将会进一步缩小。

东芝财务造假丑闻引发的经营危机十分严重。股东构成错综复杂,在失去支配能力的情况下,该公司不断分拆并出售业务。东芝削减增长性投资来积极回馈股东的姿态,让人想起了10年前因数字化进程落后而破产的美国伊士曼柯达。东芝还大规模回购自身股票,无法把资金用于增长性投资,陷入恶性循环。

|

另一方面,索尼集团本财年的销售额预期为9.9万亿日元,约为10年前的1.5倍。突破被日本机电行业称为“壁垒”的10万亿日元几乎近在眼前。

两家企业的区别还在于对待积极股东的态度。索尼直到最后仍拒绝美国投资基金Third Point提出的分拆电影和音乐业务的要求。成功转型为软件等无形资产型经营模式,为现在的飞跃发展起到支撑作用的最终还是电影、音乐、游戏业务。

据擅长分析机电行业信息的东京理科大学教授若林秀树介绍,日本机电厂商的“好球区(Strike Zone,可以产生稳定利润的业务规模)”是产品周期为5~10年、销量为数千~1亿个的领域。

东芝核电业务的产品周期长达40年,因此已缩小规模。而大型半导体企业铠侠控股(Kioxia Holdings,原东芝存储器)的产品周期则非常短,还不到1年,因此完全符合“好球区”法则。东芝计划在铠侠控股上市后,把持有的股份抛售。但缩小业务规模保持平衡之后,东芝的收益来源实际上缩小至存在政府需求的水处理、防卫装备产品和电力领域。

|

| 索尼游戏业务的销售额在10年里增至3倍多 |

另一方面,索尼则大胆探索摆脱“好球区”的经营模式。从美国GAFA(谷歌、亚马逊、Facebook和苹果)得到启发,把重心转向平台型服务和内容收费业务。

若林秀树表示,10万亿日元壁垒意味着此前日本机电行业认定的两种经营模式的分界线。一是单纯的Portfolio(系列产品或服务)更换型经营模式,另一种是平台型经营模式。例如,传统型经营模式为开发产品→建设工厂→营业销售,企业和客户是一对一的关系。而平台型经营模式则是开店(供应)者和用户的数量相互作用,往往是通过一对多的关系扩大市场,让网络效应发挥出效果。“庄家(平台运营商)”的手续费收入也会呈几何式增长。

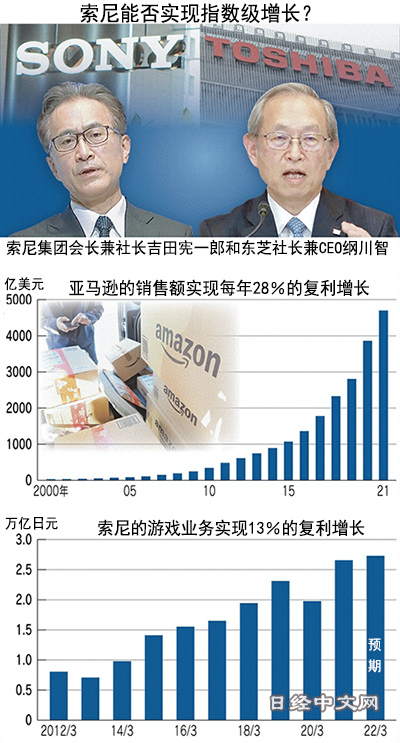

平台型经营模式的典型代表是美国亚马逊。日本多摩大学研究生院客座教授市川芳明对该公司进行了定点观察,并以公式列出其增长机制。市川教授指出,亚马逊的销售额“2000年以后显示出一个规律,那就是每年以28%(2021年之前的平均业绩)的速度呈现复利增长”。

所谓复利,就是像定期存款一样,第1年是本金加利息,第2年以后则以“本金+利息”再加利息的形式增加。如果是只有本金加利息的单利(也就是传统型经营模式),增长轨道只能是直线,而复利模式的增长轨道则是指数曲线。因此,亚马逊创立仅21年,销售额就突破了10万亿日元。

索尼可谓是挑战这种业务模式的日本机电厂商。索尼的主力业务游戏(业务分类为“游戏&网络服务”)的2021财年销售额预期为2.73万亿日元,是10年前的3.4倍。这意味着2011财年以后,索尼游戏业务以每年13%的复利持续增长。虽然曲线倾斜度比亚马逊的28%平缓,但毫无疑问,索尼拥有了呈现指数级增长的业务。

假设索尼的游戏业务今后仍以13%的速度继续复利增长,那么下一个10年的销售额将增至9万亿日元以上,约为2021财年的3.4倍。虽然不会像说起来那么容易,但索尼打算做出尝试,探索日本企业能否像GAFA一样,在运用并购(M&A)手段的同时,以复利模式来经营业务。

|

|

索尼的会长兼社长吉田宪一郎宣布设立纯电动汽车业务的新公司(美国拉斯维加斯) |

纵观整个日本产业界,让人感觉与索尼相似的是马达厂商日本电产、电子零部件生产商村田制作所、空调厂商大金工业。尤其是大金,免费公开了使用替代氟利昂的制冷剂“R32”的空调制造专利。据说R32可将对全球变暖的影响程度降低到原来的氟利昂的三分之一左右。大金作为“庄家(平台运营商)”,将同时兼顾扩大市场和自身的发展。这种模式通常被称为“Open And Close”。

据东京大学未来愿景研究中心的客座研究员小川纮一介绍,对硬盘、半导体、CD、液晶电视、智能手机等多种电子产品的全球市场扩大轨迹进行长期追踪的结果显示,这些产品均呈现出与亚马逊的销售额相似的指数函数曲线。

参与者越多,市场和平台运营商也就越大。令人遗憾的是,日本企业能在竞争中胜出的电子产品很少。日本企业对市场风口的判断失误。

今后,日本企业仍有可能在虚拟空间“元宇宙”(Metaverse)和电动汽车领域重蹈覆辙。硬件固然重要,但经营模式更为重要。希望日本企业能够吸取这样的教训,期待下一个索尼的出现。

本文作者为日本经济新闻(中文版:日经中文网)评论员 中山淳史

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。