中国强化纯电动汽车半导体生产

2021/04/19

中国大型电子产品厂商闻泰科技将启动纯电动汽车(EV)用半导体的国产化,计划投资120亿元,在上海市建立功率半导体的新工厂。这种半导体处于美国制裁范围之外,扩大生产的空间巨大。中国正在加快构建纯电动汽车主要零部件的国内供应链。

新工厂与闻泰科技的荷兰半导体子公司安世半导体(Nexperia)共同建设,将于2022年投入运行,将生产功率半导体和晶体管等被称为“离散元件”的半导体。利用大口径的12英寸晶圆,年产能力为40万张,作为离散元件将成为世界最大规模。

|

安世半导体仅在中国涉足组装工序,这是首次在欧洲以外建立“前工序”的工厂。关于功率半导体,日本富士电机和东芝也分别计划投资1200亿日元、800亿日元。

|

闻泰科技实施大手笔投资有2个原因。

首先是纯电动汽车增产等带来的供求紧张。功率半导体用于控制电流和电压,对于纯电动汽车和手机基站等的节能来说不可或缺。世界最大厂商是德国英飞凌科技公司 (Infineon Technologies AG),美国安森美半导体(ON Semiconductor)和日本三菱电机等次之。安世半导体排在第9位。

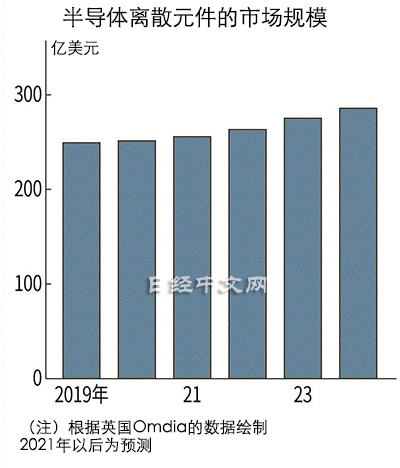

自2020年秋季前后起,用于汽车和机床的半导体供求在全球出现紧张,用于纯电动汽车的半导体需求也有望扩大。英国调查公司Omdia的统计显示,包括功率半导体在内的离散元件的市场规模到2024年达到285亿美元,比2020年增加14%。

中国政府为实现2060年二氧化碳净零排放,计划在2035年之前将新车销售的约一半变为纯电动汽车等新能源车。尽管2020年仅为约5%,但作为纯电动汽车市场已是世界最大。要加快普及,必须在中国国内确保功率半导体。

除了半导体以外,中国政府在1月还出台了纯电动汽车所需的磁性材料和电池材料等电子零部件产业的强化政策。

另外一点在于,离散元件在美国的制裁范围之外。在中国,设计运算半导体的海思半导体和代工厂商中芯国际集成电路制造(SMIC)等已经崛起。不过,两家企业均成为美国的制裁对象,在尖端领域拓展业务很困难。

离散元件不需要运算半导体那样的微细加工,可使用上一代制造设备生产。Omdia的南川明表示,这些设备处于制裁范围之外,“中国企业容易自主进行设备投资”。

安世半导体源自荷兰的飞利浦以及2006年从飞利浦独立出来的恩智浦半导体。恩智浦2015年收购美国飞思卡尔半导体时,为了获得各国反垄断部门的批准,剥离了安世半导体。

闻泰科技2019年以252亿元收购安世半导体。2006年作为智能手机的设计企业成立,2008年建立自家工厂,开始贴牌设计生产业务(ODM)。通过向小米等供货实现增长。香港的调查公司Counterpoint的统计显示,2020年上半年的代工份额为27%,仅次于中国的华勤技术,排在世界第2位。

作为新增长战略,闻泰科技提出加强电子元器件业务。计划到2030年,半导体部门的销售额达到100亿美元,相当于安世半导体销售额的7倍。此次的工厂建设是其中一环。

|

| 安世半导体将扩大在中国投资(广东省的后工序工厂) |

对安世半导体来说,并入与手机企业关系密切的闻泰科技旗下,“获得了在5G和通信基础设施领域进入中国市场的立足点”(安世半导体的日本分公司社长国吉和哉)。

在其他中国企业,杭州士兰微电子2020年底在厦门的功率半导体工厂投入运行。中国中车和比亚迪(BYD)也在集团内部研发和生产车载半导体。虽然中国仍没有全球份额排在前列的企业,但借助不断增长的纯电动汽车市场,生产规模和技术实力有望进一步提高。

由于美国政府对中国半导体领域的制裁,中国政府正在积极培育国内产业。

十四五规划提出“强化国家经济安全保障”,将半导体列入研发重点领域。针对半导体产业,力争构建能对抗中国自主供应链。

此外,中国还推出了对涉足半导体设计、制造、生产设备和材料等的企业给予所得税减免等扶持措施,以促进相关企业展开投资。

中国的业内人士表示,中芯国际和华虹半导体等正在享受所得税的减免措施。两家企业的28纳米以下的半导体工厂成为对象。

此外,半导体制造设备企业中微半导体设备(AMEC)也在2020财年(截至2020年12月)参加了中央政府和地方政府的高科技领域的重要计划,获得了3.38亿元补贴,是上财年的近3倍。

日本经济新闻(中文版:日经中文网) 龙元秀明、多部田俊辅 北京

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。