日本攻克白血病不实,开辟抗癌新路是真

2019/11/22

“日本已经攻克白血病!”,前段时间,一篇自媒体的报道在中国互联网上热炒,事后才被发现为夸大其词的不实报道,主流媒体和相关机构纷纷出来辟谣。这篇文章的基本信息源自日本各大媒体发布的一则有关白血病治疗新药“Kymriah”获批纳入日本公共医疗保险的报道。那么,在包括白血病在内的有关癌症的研究和治疗方面,日本究竟进展到什么程度呢?日经中文网归纳和汇总了《日本经济新闻》等的相关报道。

|

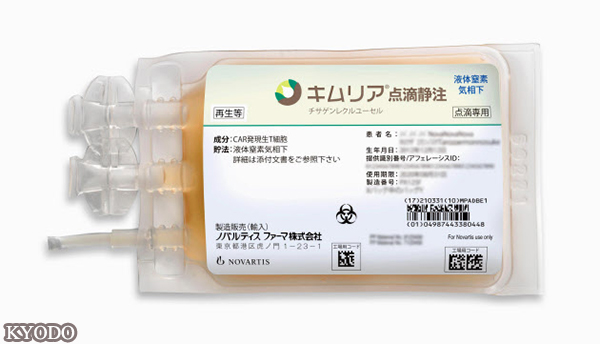

| 白血病治疗新药“Kymriah” |

Kymriah由瑞士诺华制药开发,2017年最早在美国获批上市。其不同于普通的内服或注射类药,而是应用了基因操作等生物技术制成的接近全新治疗方法的药物。患者仅需接受一次治疗即可。对于普通抗癌药已难以起效、又无法实施骨髓移植的白血病患者,在临床试验中被确认对8成人产生疗效。

癌症治疗的第4条道路——免疫疗法

说到Kymriah还有必要提一下另一款同样受到关注的癌症治疗药“Opdivo(欧狄沃)”。因为它们同属利用人体自身的免疫力攻击和清除癌细胞的一类新型抗癌药,即“癌症免疫药”,采用这类药物治疗癌症的疗法被称为“癌症免疫疗法”。

免疫是帮助人体寻找和排除病毒及病菌等外来或内在产生的“异物”,不让人患病的一种机制。癌细胞同样属于在体内产生的异常细胞,但它却具备巧妙的逃脱免疫攻击的能力,如果逃过免疫的攻击而存活下来的癌细胞不断聚集,结果就会形成癌症。

|

| 获得诺贝奖的京都大学特别教授本庶佑(右)和美国德克萨斯大学教授詹姆斯·艾利森(2018年10月1日) |

到目前为止,癌症治疗普遍用到的无非是3种方法,即外科手术切除、放射线治疗(放疗),或者使用抗癌药的化学疗法(化疗)。不过,手术治疗难以避免癌细胞的转移,放疗和化疗也都会同时作用于正常的细胞,产生副作用。不过,1990年代前期,京都大学特别教授本庶佑和美国德克萨斯大学教授詹姆斯·艾利森的研究和发现为癌症治疗打开了另一扇门。他们发现的正是癌细胞阻止免疫细胞对其进行攻击的关键性分子和相关机制。也因为这一发现,两人同时于2018年获得了诺贝尔生理学或医学奖。

基于艾利森教授的研究成果,美国百时美施贵宝(BMS)2011年在美国率先上市了名为 Yervoy(伊匹单抗)的癌症免疫治疗药。而以本庶教授的研究成果为基础,BMS又与日本小野药品工业开发出了Opdivo。这两种药都具有解除癌细胞对免疫细胞的攻击踩下的“刹车”,同时对免疫细胞按下启动攻击的“按钮”,消灭癌细胞的机制。

|

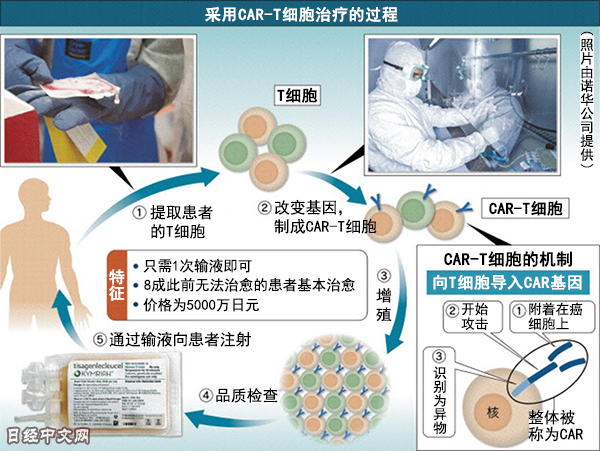

文章一开头提到的Kymriah也属于癌症免疫治疗药,但与Opdivo等不同的是,它在世界上首次应用了“CAR-T细胞疗法”,可以认为是一种更新型的癌症免疫疗法。简单来说,在对患者实施治疗时,需要从患者体内取出被称为“T细胞”的免疫细胞,然后通过基因操作,在T细胞中嵌入能使其发现癌细胞并实施攻击的CAR基因,经过培养增殖后重新输回患者体内。属于以患者的细胞为原料的“终极定制药品”。

日本在癌症治疗方开辟新路

癌症免疫药和免疫疗法被认为开辟出了癌症治疗的第4条道路,给癌症患者带来了更多治疗的途径和治愈的希望。但是,从目前来看,癌症免疫药还存在局限性。

|

| 癌症免疫治疗药Opdivo |

最主要的就是治疗效果有限和价格昂贵这两方面。比如,Opdivo被认为只对2~3成患者有效,还有报告称会产生重度的肝功能损害和肺炎等副作用。一方面,Kymriah也仅确认对特定的白血病患者具有疗效,而且在患者中还出现了一旦治愈后又复发的情况等,在效果的持续性方面也存在疑问。不仅如此,Kymriah在美国的售价高达5400万日元(约合人民币352万元),日本此次列入医保时的定价也达到3300万日元(约合人民币215万元)。

为了克服癌症免疫疗法的弱点,包括美欧和日本在内都在加速开展相关新药的研发和临床试验并摸索新的治疗途径。在这其中,一批源自日本的新免疫疗法和独辟蹊径的研究值得关注。

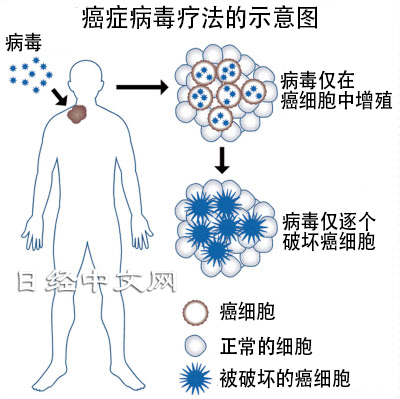

“癌症病毒免疫疗法”

尤其值得一提的是使用日本自主开发的“溶瘤病毒”破坏癌细胞的“癌症病毒免疫疗法”。 东京大学医学研究所教授藤堂具纪等人开发了恶性脑肿瘤治疗病毒“G47Δ”。该病毒经人工改变3种基因,削弱了毒性,只会在癌细胞中增殖并破坏癌细胞。在临床试验中,向脑瘤中恶性程度最高的脑胶质瘤患者的脑部最多注射6次该病毒,用药1年后的生存率达92%左右,远远高过标准治疗的15%。

|

这种病毒疗法的一大特点就是可以通过基因重组技术进行设计或附加功能。据称,将来按照不同癌症和病情恶化程度,有望诞生符合相应治疗目的病毒等,将为癌症治疗提供各种可能性。

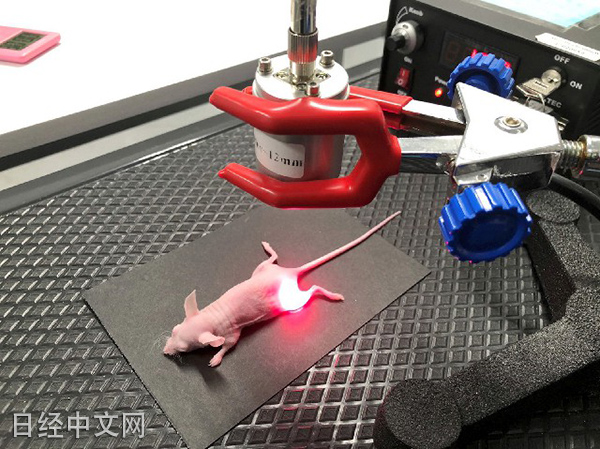

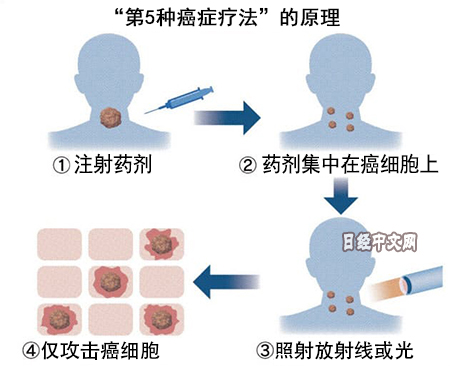

“光免疫疗法”

使用“近红外光”破坏癌细胞的“光免疫疗法”也受到关注。这是由美国国立卫生研究院主任研究员小林久隆开发的“源自日本”的新免疫疗法。大致的机制是,把能附着到癌细胞表面特定蛋白质上的抗体和遇光发生反应的分子结合起来的药物注入患者体内,药物聚集到癌细胞内,然后向其照射近红外光。遇光发生反应的分子发生变形,将癌细胞破坏。该方法被认为还有望增强免疫细胞,进而攻击转移到其他脏器的癌细胞。作为具有较高疗效且副作用小的癌症治疗法而备受期待。

|

| 对老鼠进行的光免疫疗法试验(名古屋大学提供) |

日本电商企业乐天出资的美国制药初创企业“乐天Aspyrian”在日美欧等面向复发的头颈部癌患者实施的光免疫疗法国际共同临床试验已经进入最终阶段,面向食道癌和胃癌的临床试验也已启动。

硼中子俘获疗法

在日本,另一种名为BNCT(硼中子俘获疗法)的放疗法最早也将在2020年开始用于治疗普通患者。其不同于传统的放疗,对正常细胞几乎没有任何损伤,只需照射一次即可。治疗时,给患者服用含有硼化合物的药物,被癌细胞吸收。以此为标记,使中子与其撞击发生核反应,破坏癌细胞的DNA。每次治疗40分钟左右。正常细胞基本上不会吸收硼化合物。在以头颈部的癌症患者等为对象的临床试验中,约70%患者的病灶有所缩小。

|

| 由半导体企业罗姆出资的福岛SiC正在研发的小型硼中子俘获疗法设备示意图 |

与上述的光免疫疗法类似,这种用药物给癌细胞做上标记、通过放射线或光将其杀死的新型癌症疗法被期待成为继免疫疗法之后的癌症治疗“第5条路”。不过,目前这两种疗法仅适用于治疗接近身体表面、容易照射中子束或红光的癌症,硼中子俘获疗法还面临着建设治疗设施的成本等问题。

|

各种疗法的综合应用

为了克服单种药物或疗法的弱点、以期获得更加的治疗效果,综合使用几种药物或者多种疗法的尝试也在展开。

Opdivo等癌症免疫药具有松开“刹车”不让癌细胞从免疫细胞攻击中逃脱的作用。另一方面,病毒免疫疗法或光免疫疗法则可以比作“油门”,能增强免疫细胞的攻击能力。如果能够松开刹车、踩下油门,攻击癌症细胞的能力被认为将进一步提高。比如,日本宝生物工程公司(Takara Bio)以被称为恶性黑色素瘤的一类皮肤癌患者为对象,完成了同时使用溶瘤病毒“C-REV”和癌症免疫药“Yervoy”的临床试验。日本国立癌症研究中心则以食道癌等固体肿瘤患者为对象启动了并用溶瘤病毒制剂“Telomelysin”和癌症免疫药“Keytruda”的临床试验。这类综合应用病毒疗法和癌症免疫药的临床试验正在日本相继实施。

“私人订制”抗癌法

癌症由基因的异常引起,不过到底会出现何种异常却因人而异。也就是说,即便同是肺癌,作为致癌因素的基因异常也存在不同。这一不同还会反映在抗癌药效果与副作用的差异上。以往的癌症治疗是针对肺、胃、大肠等器官分别确定使用何种抗癌药。而如今,随着可以因遗传基因的不同而产生不同的疗效的癌症免疫药等的诞生,基于癌症患者的遗传基因信息来选择最合适药物或方法的个性化的精准治疗将成为可能。

|

| 对患者的基因异常进行解析(照片由国立癌研中心提供) |

在此背景下诞生的新的癌症医疗手段正是“癌症基因组医疗”。在相关领域,欧美国家先行一步,但日本也于2019年6月将针对部分患者的该类医疗纳入国家医保等,正在大力推广。在接受治疗前,医疗结构将对患者的肿瘤组织和血液进行基因分析,调查多种特定基因的特点,找出符合这些特点的最佳疗法。在日本被纳入医保的检查法中,一次会调查100种以上的基因。

除此以外,在癌症的免疫疗法方面,日本国立癌症研究中心还在开展符合每个患者情况的“个体化癌症疫苗”的相关研究。如果能够确立相关疗法的话,将可以制作符合每个患者的完全个性化疫苗。癌症治疗也将因此真正开启“私人订制”时代。

不过,从目前来看这种类似“私人订制”的疗法也存在局限性。日本国内每年有100万人患上癌症,但真正能利用医保接受基因组医疗的对象只有1%左右,也就是说每年仅1万人左右。另外,即便接受基因检查,能找到最佳治疗药物的患者也有限。日本国立癌症研究中心中央医院于2013~2018年实施了临床研究,在700多名患者当中,可根据基因异常找到相应治疗药物的患者只有约10%。原因在于药物的研发暂未跟上。

“攻克癌症”,人类还有多长路要走?

东京大学名誉教授黑木登志夫曾指出“癌症对于人类这样的多细胞生物就是一种宿命。只要活着就无法避免”。人类一直在与癌症进行抗争,但至今未真正攻克这一难题。

据世界卫生组织(WHO)的数据,2018年全球因癌症而死亡的人数达到956万,截至2010年造成的经济损失达到1.16万亿美元。再看看中国。据2010年的统计,中国人死因的第1位是癌症,且近年来因癌症而死亡的比例不断提高。癌症发现5年后的生存率方面,中国也仅为3成,大幅低于日本的7成。

|

| 诺华制药在美国的设施制造癌症免疫药Kymriah的情形(美国新泽西州) |

不过,也正如前文所述,在世界范围内,有关癌症的研究和治疗不断在取得进展与突破,日本也不断在开辟癌症治疗的新路。在中国,Opdivo于2018年成为了首个获批上市的癌症免疫药物,据称将被用于在中国发病率和死亡率最高的肺癌的治疗。虽然仍存在医疗设施和医保制度等诸多难题,但作为增长市场,全球药企等正争相在中国投放高端新药和提供医疗服务,越来越多的癌症新药和治疗手段在不久的将来有望逐步进入中国市场。

人类攻克癌症或许还有很长的路要走,但无疑我们正离那一天越来越近。

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。