日本化工品开始被中国企业模仿

2018/09/20

日本有些化工企业为在中国被侵犯知识产权而苦恼。碳素纤维和智能手机用防水胶带等化工品难以像家电产品和汽车一样拆解仿造,因此化工品至今是为数不多的免于被中国企业仿造、日本企业能保持竞争力的领域。但是,最近化工品领域也开始出现被仿造的迹象。

旭化成8月下旬以侵犯该公司锂电池隔膜的专利为由,起诉了深圳的一家销售公司。据调查公司统计,旭化成的全球份额为17%,位居首位,但是近年来中国企业的份额迅速扩大。

|

| 旭化成起诉中国企业侵犯该公司锂电池隔膜专利 |

这是旭化成首次在中国发起专利侵权诉讼。一位高管愤慨地表示,“因为费时费钱,我们也不想打官司,但是无法容忍自己倾注心血开发的技术被抄袭”。

日本业界加紧应对

“企业无法独自应对侵权,必须得业界携手应对”,全球最大的油墨制造商DIC的知识产权中心负责人小川真治这样担忧。

该公司的工业用粘着胶带“DAITAC”支撑着智能手机防水功能,是全球首款防水胶带,但是随着具备防水功能的智能手机增多,从2017年开始中国出现了仿冒品。小川说:“误买到仿冒品的客户以为买到了我们的残次品,向我们投诉”。

|

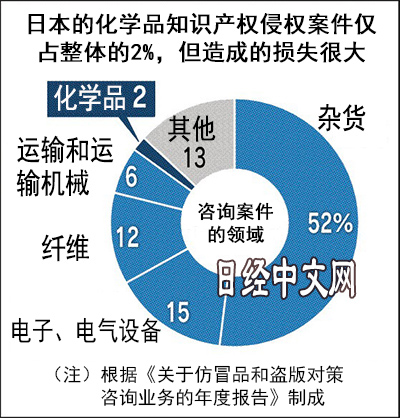

日本经济产业省6月底公布的《关于仿冒品和盗版对策咨询业务的年度报告》显示,从各领域的侵权案件来看,“化工品”仅占整体的2%,显著低于“杂货”(52%)和“电子电气设备”(15%)。

然而,正因为化工品是日本企业拥有很强国际影响力的领域,中国企业仿造产品会对日本化工产业造成巨大危害。为何以往很难被模仿的化工品领域也遭到侵权呢?

中国在产业振兴政策“中国制造2025”中提出从“制造大国”向“制造强国”转型。化工领域对于打造强大制造业不可或缺,中国企业迫切想要获得相关技术。在中国,政府向企业提供补贴以及优先采用本地企业产品的动向出现扩大。资金实力雄厚的中国企业还掀起了人才争夺战。

中企挖人呈泡沫状态

“我们在寻找有经验的员工”,旭化成主张被侵权的隔膜的主管岗位近年来不停接到猎头公司的电话,这些猎头公司是受中国企业之托来挖人。“也不知他们是从哪里弄到的直通电话号码”,这令管理层十分困扰。

日本贸易振兴机构(JETRO)的知识产权创新部的井泷史洋表示,“高科技企业无论如何也离不开化工品。中国企业招聘技术人员如今已呈泡沫状态”。该机构在中国面向日企的中国员工召开研修会,让他们知道泄露企业信息会受刑事处罚。

此外,还出现了试图获取生产设备并仿造的动作。东丽在用于波音“787”等的碳素纤维领域握有4成的市场份额。有中国企业向该公司提出了“希望把生产设备卖给我们”的请求。

中国政府并非对侵犯知识产权行为置之不理。目前侵权案件的损害赔偿额呈增加倾向,而且中国政府也采取措施完善相关法律,包括2018年3月将专利局与商标局合并等。

尽管如此,日本企业的诉讼负担依然很重。这是因为化工品虽然难以被模仿,但一旦被模仿又很难认定为侵权。

例如DIC公司的液晶面板用材料,仅对其成分稍作改变的中国产品作为“正品”流向市场。由于液晶材料是透明的液体,仅靠观察家电销售店的液晶电视分辨不出来是否仿冒。有必要定期购入电视并进行拆解,然后对厚度仅有几微米的液晶层进行分析,调查自家产品是否被侵权。

化工企业支撑着电子设备、汽车和飞机等产品的进化。如果在这一块日本企业遭侵权的范围扩大,影响难以估量。

日本经济新闻(中文版:日经中文网) 世濑周一郎

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。