英特尔的“技术流”新帅能否挽回劣势?

2021/01/15

1月13日,美国英特尔(Intel)发布消息称,将由帕特·基辛格(Pat Gelsinger,59岁)担任新的首席执行官(CEO)。这位曾担任过技术一把手的回归人才面临的任务是重新恢复曾经的数字主导权。由于英特尔对环境变化反应迟缓,过去坚挺的个人电脑用半导体业务如今也处于劣势。在中美高科技竞争日趋白热化的背景下,英特尔的低迷导致美国的技术停滞不前。

|

“这是在严峻形势下想要通过技术东山再起的信号”,日本一位半导体业界人士在得知英特尔的人事任命后如此表示,目前的英特尔正处于紧要关头。该公司的最大失败是在代表半导体尖端程度的精细化竞争中落后于人。

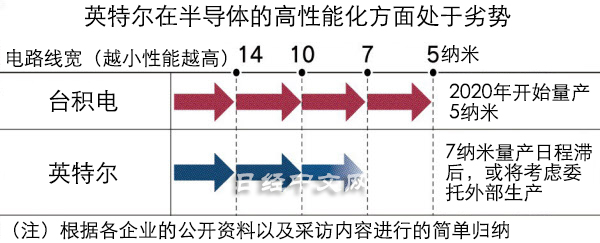

英特尔2020年7月发布预告称,电路线宽为7纳米的新一代CPU(中央处理器)的量产时间将推迟到2022~2023年,比计划延后半年。在1月13日发表的人事任命中暗示7纳米产品“取得了巨大进步”,即便如此也无法否定英特尔的缓慢动作。

|

一般来说,半导体的电路线宽越小,性能越高。尽管线宽的定义有所不同,但其竞争对手美国超微半导体(AMD)已投放7纳米产品,苹果也已在自家电脑上使用了5纳米产品。

尖端半导体除了用于智能手机、数据中心、高性能电脑等之外,今后还有望应用于利用人工智能(AI)技术的自动驾驶等广泛领域。此前全球只有台积电(TSMC)、韩国三星电子、英特尔“三大巨头”能够生产10纳米以下的半导体,如果英特尔的竞争力发生动摇,美国企业将在尖端半导体的量产上掉队。

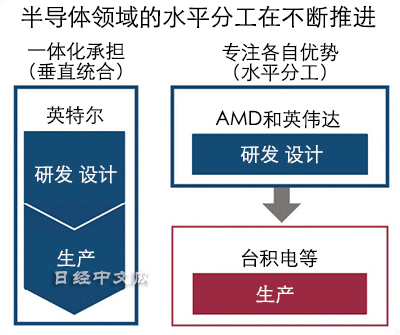

半导体的设计、研发和生产分别由不同企业承担,“水平分工”在不断进化。美国英伟达等“无工厂”企业专注研发和设计,增长迅速。同样委托外部生产的高通也在智能手机用通信半导体市场上占有很高的份额,美国企业的设计实力依然处于全球领先水平。

|

另一方面,生产则是台积电等亚洲企业承担。如果发生故障,可能就无法按照设计生产出产品。

地政学上的风险也在增加,原因是中美在高科技领域的对立在加深。英国调查公司Omdia的南川明表示:“美国可能会让台积电的台湾工厂无法使用,无法否认这一可能性”。察觉到安全保障上的问题,对于承接了很多美国企业订单的台积电,美国正在努力让台积电来美国建厂。

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。