演播室by明子(176)日本江户时代曾是究极的“乐活”!

2017/09/11

日经中文特约撰稿人 青树明子:只要去北京,肯定想去的餐厅越来越多,其中,只有涮羊肉的餐馆是不可或缺的。回国以来,多次尝试“日本的涮羊肉”,结果每次都感到失望。涮羊肉只有北京最好吃。

在北京,涮羊肉的老字号很多,其中,每次都想去的是,景山公园附近的知名餐馆。这家店历史悠久,据说雍正皇帝在还是皇子时,曾偷偷溜出王府来店里吃涮羊肉。说到雍正帝的时代,在日本是江户时代。在相当于江户时代的清代,中国就已经出现了涮羊肉名店,而且皇子们曾在这里就餐,令人感觉很了不起。

|

|

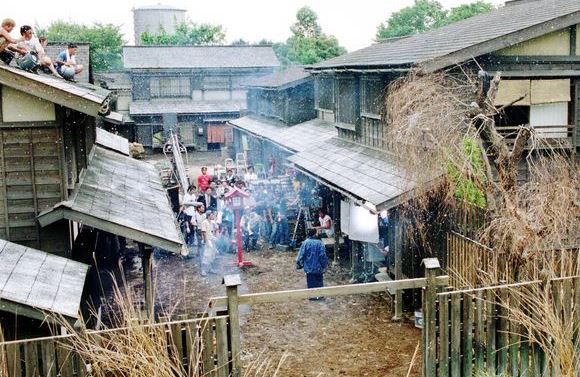

为拍摄电影而重建的江户时代的东京老城区 (东京都调布市,2001年) |

清代的中国就存在肉类佳肴,那么,日本江户时代的饮食是什么情况呢?

以前,曾介绍过江户时代的后宫“大奥”中的贵人们都吃什么东西。似乎每天早、午、晚都吃比现在的宴请料理还豪华的“日本料理”,这是理所当然的,他们都是富裕阶层。但老百姓吃的东西就完全不同了。

在江户时代,日本由于闭关锁国等原因,海外的文化几乎没有传入。由于佛教的影响,肉类被禁止食用。蛋白质通过鱼和豆类摄取。据说,当时的畅销书中有一本名为《豆腐百珍》的书籍,介绍了100种豆腐的烹调方法。

如果是下级武士,收入也和普通老百姓相差无几。因此饮食也很贫乏,以蔬菜和咸菜为主,似乎每个月只能吃几次鱼。据保留到现在的文献显示,如果是下级武士,鱼端上餐桌,基本是“1日、15日、28日这3天”。此外,很多武士在宽阔的宅地内建了自家菜园,栽培蔬菜,以供每天食用。

鱼、豆腐、自家菜园……。似乎令人感到饮食很寒酸,但从生在饱食时代的现代人来看,却是终极的健康生活。

近年来在日本,江户时代的生活文化再次受到关注,并受到追捧。其理由是,江户时代的生活中存在现代已经丧失的丰富的精神文化和健康的日常生活。纵观江户时代的生活,就是如今流行的LOHAS(Lifestyles of Health and Sustainability ,健康和可持续的生活方式,简称乐活)。越是了解江户时代的生活,越会注意到现代人追求的“乐活”。

下面从衣、食、住三个方面介绍江户时代的生活。

首先是“衣”。江户时代的人们穿的全都是以织布机等制作的手工衣物。由于无法大量生产,当然都很昂贵。如果是高级武士和富裕的商家,或许会定做新衣服,但普通百姓却不能这样。都是穿旧衣服。

|

| 为拍摄电影而重建的江户时代的东京老城区(东京都调布市,2001年) |

老百姓似乎都非常珍惜地穿着在旧衣服店铺买的旧衣服。破了就加块布缝补上,在无法继续穿之后,当做婴儿的尿布或抹布,利用到最后的最后。衣服基本上都是回收利用。

饮食此前已经介绍过,接下来介绍“住”。江户的老百姓一般都是“大杂院生活”。即使是如今,日本人的住宅仍被讽刺为“兔子窝”(我的房间比兔子窝还狭小,身体总是碰到某些东西),而江户时代的大杂院更加狭小。尤其是穷人居住的后街的大杂院,一般来说是被称为“九尺二间”(宽约2.7米×进深约3.6米)的又狭小又简陋的房屋。据说只有约十平方米。不但没有浴室,洗手间也是共享的。相邻的房间之间只有很薄的木板建造的墙壁。这样的屋子夏季炎热,冬季寒冷,但人们千方百计尽可能追求舒适性。

尤其是夏天。日本的夏天湿度很高,很多人认为比冬天更难熬。江户时代的人们在夏天会打开房门和窗户,使通风更加流畅,并在地面洒上水。在地上洒水,会让炎热的地面降温,可以通过蒸发吸热来抑制气温的上升,因此是在物理上降低气温的有效手段。为了防止进来的蚊子,会吊起蚊帐。此外,还焚烧橡树、杉树和艾蒿等的绿叶来驱蚊。

虽然与现代的生活明显不同,但大杂院中更有“人情味”。存在遇到困难时相互帮助这种基本精神,而且房租低廉,换算为现代的价钱,据说还不到1万日元(约合人民币600元)。

最应作为参考的或许是,江户时代的回收利用情况。江户时代被称为究极“乐活”的原因之一是,江户时代属于回收利用社会这一点。物质因短缺而显得宝贵,长期珍惜地使用一件物品是理所当然的事情。

|

| 描绘拾粪人的画作(深川江户博物馆) |

在江户时代的城市里,有人沿街叫卖生活必需品。像中国的卖酱油那样,卖纳豆、卖豆腐、卖蚬贝、卖咸菜、卖蔬菜、卖鱼等,日常饮食生活不可或缺的食品全都有人沿街叫卖。

除了食品之外,还有出租书籍的、卖杂货的、卖炭的、卖油的等,确实非常热闹。掺杂在这些商人之中,修理工匠们也曾走街串巷。这是专门促进回收利用的修理工。被称为竹皮屐的日常穿着的草履的修理匠、灯笼的裱糊匠、磨剪刀匠……。

补锅匠指的是从事锅和釜修理的人。如果锅釜出现漏洞,就堵上之后再使用。补锅匠受到委托后,在当场加热进行修理。陶瓷器烧接匠指的是修缮破损的陶磁器的工匠。即使餐具被打破,江户的人们也不会马上扔掉,而是修理好之后继续使用。有说法认为,陶瓷器烧接的水平非常高,甚至对销售新品的陶瓷器店的生意造成了影响。箍桶匠指的是修理桶和樽的金属箍的人。“箍”指的是为防止桶等四分五裂而将桶箍住的金属。

资源性垃圾的回收利用在现代属于常识,但垃圾的回收利用在江户时代也每天都在进行。当时有“收废纸”这种生意,不仅是废纸,还收购衣服、金属和旧工具等。废纸将作为再生纸和燃料得到回收利用。

“收旧伞匠”指的是收购旧伞的工匠。将重削伞骨,更换油纸,使之变得如同新伞。令人吃惊的是“买蜡油匠”。这是大量收购使用后的蜡烛的蜡油、然后重新制成蜡烛的工匠。

江户时代存在虽然粗糙但健康的衣食住、以及有利于环保的回收利用。令人不由得感到,过去人们的生活为我们指明了现代人应前进的方向。

|

青树明子 简历

毕业于日本早稻田大学第一文学部。亚太研究科硕士。1998年至2001年,担任中国国际广播电台日 语节目主持人。2005年至2013年,先后担任广东电台《东京流行音乐》,北京人民广播电台《东京音乐广场》,《日语加油站》节目制作人,负责人及主持人。现在担任日中友好会馆理事。出版著作《小皇帝时代的中国》,《在北京开启新一轮的学生生活》,《请帮我起个日本名字》,《日中商务贸易摩擦》,《中国人的头脑之中》,《中国人的钱包之内》等。译著《蜗居》等。

本文仅代表个人观点,不代表日本经济新闻(中文版:日经中文网)观点。

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。