中国观察①“邓小平模式”的重新挑战

2013/11/21

|

世界需要高效率的投资环境

“这里会变成和香港、新加坡一样的地方”,来自北京的纤维贸易行业的张先生对自贸区表现出期待。但上海当地贸易公司的一位负责人则表示“具体能干些什么还不太清楚,可能性还是有的”。

减少政府干预、借助市场机制来提高经济效率。被称为“李克强经济学”的李克强的经济政策成为三中全会公报的重要支柱。其焦点之一便是9月29日在上海设立的自贸区。

|

| 到访上海自由贸易区窗口的企业相关人士络绎不绝 |

据了解,上海自贸试验区开设1个多月来,包括金融和贸易等21家外资企业在内,注册企业数达234家。上海市长杨雄也对此表示进展十分顺利。

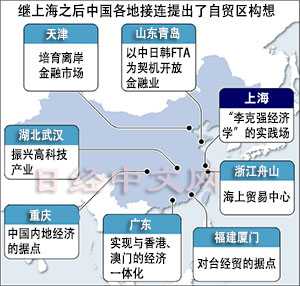

广东省、天津市、重庆市……,中国越来越多的地方希望效仿上海而提出了设立自贸区的构想。广东省提出了横跨3地的自贸区构想,省长朱小丹表示希望与香港和澳门成为一体,以提高竞争力。

不过,即使是在已经启动了自贸试验区的上海,政策将放宽到什么程度,究竟能具体操作些什么,都还并不明朗。也有人对仅凭过去的成功经验,在一定的区域内实施政策性放宽,然后向全国推广的构想本身存在疑问。

|

重复30年前的老路?

当时,尤其是在毗邻香港的广东省深圳市经济特区内,看好廉价劳动力的外资企业接连建立了出口型工厂。集中在广东省特区内的产业,之后又向中国全国各地扩展,最终使中国确立起“世界工厂”的地位。邓小平的实践之所以取得重大的成功,是因为中国当时正需要建立生产、制造等作为产业的基础。

而与当时相比,如今的中国想要培育的则是以连接全球网络为基础的金融以及物流等产业。日本的一名金融相关人士甚至怀疑的表示“在仅有山手线内侧(相当于日本东京的内环)面积一半大的地方建立试验区,这能让整个资金实现自由流通吗”。

人们对中国领导层所期待的是向陈腐的固有制度开刀,切实的在全中国推行改革。与30年前一样的在狭小区域实施改革的做法究竟还能凑效吗?从中国目前的社会形势来看,似乎没有多少时间能让领导层继续漫长的“实验”了……

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。