苏伊士运河货轮搁浅显现全球物流风险

2021/03/31

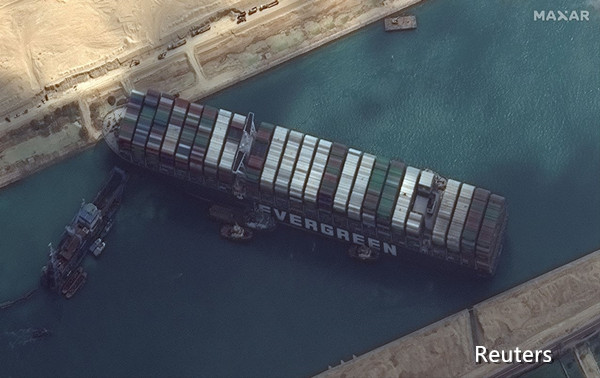

志田富雄:在埃及苏伊士运河触礁的集装箱船“长赐号(Ever Given)”成功离礁,运河在3月29日晚(日本时间30日凌晨)恢复通航。但长400米的超大型船阻断连接欧洲与日本、中国等亚洲地区的欧洲航线要道的事故给支撑全球经济的海上物流留下了深刻教训。对于原油、粮食采购以及汽车等出口均依赖于海上运输的日本来说,很多地方都潜藏着物流瘫痪的风险。

此次搁浅的集装箱船的船东日本正荣汽船此前表示,“(达到17万吨的)重量吨位为恢复通航工作带来了困难”。那么,为何如此巨大的船舶会在运河上通行呢?也许有人会产生这样的疑问。其背景原因是海上运输发生变化。

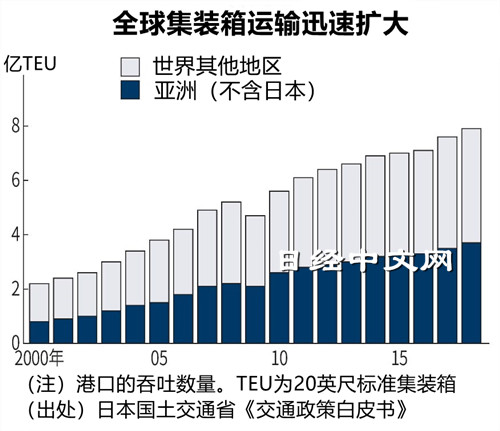

进入本世纪后,以中国为中心,新兴国家经济崛起,形成了世界各国以供应链交错连接的格局。全球港口集装箱按标准长度20英尺(约6米)大小(TEU)计算,2018年达到近8亿个,增至2000年的3.6倍。其中,中国及东南亚等亚洲地区为3.7亿个(不含日本),激增至4.6倍。运往亚洲的能源和金属资源量出现飞跃式增加。如果没有能以低成本运送大量货物的海上物流,全球经济就无法发展。

|

为了降低燃料和人工费用等运输成本,尽快回收建造费用,各海运企业推进了运输船舶的大型化。日本大型海运企业也运营长400米级别的集装箱船,可以装载2万个集装箱。在中国的资源消费开始增加的2000~2005年,能够装载7000~8000个集装箱就被称为“巨无霸型集装箱船”了,而现在的尺寸已达到原来的近3倍。

除了集装箱船之外,运输铁矿石和煤炭的散货船、液化天然气(LNG)船等也接连建造出了超出传统常识的巨轮。为了尽量能够让巨轮通行,全球的大运河纷纷进行扩建,苏伊士运河和巴拿马运河分别在2015年和2016年实施了扩建工程。虽说船舶越大,运输效率越出色,但如果发生此次这样的搁浅事故,收拾残局肯定需要花费很长时间和人力。即便没有发生事故,如果一次有多艘船舶随意通行,就会导致运河堵塞。2020年冬季,由于寒潮袭击亚洲地区,导致液化天然气需求剧增,由美国墨西哥湾穿过太平洋的巴拿马运河出现了很多滞留船只。对于在海上物流扩大的支撑下发展起来的世界经济来说,这也算是一种风险。

|

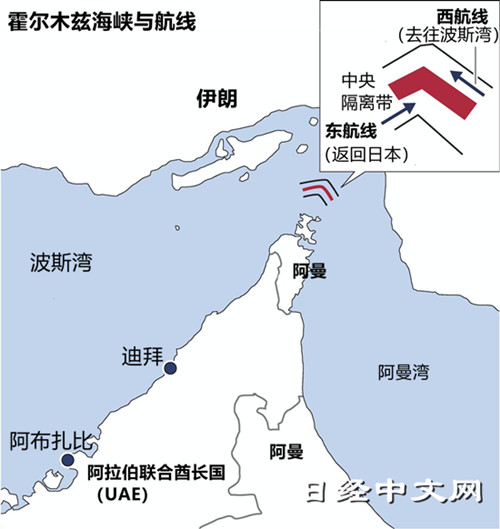

顺利进行海上运输的“咽喉点(choke point,交通要道)”不仅只有运河。每当中东局势紧张时,霍尔木兹海峡就会出现危机,该海峡的后面是沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国(UAE)、卡塔尔等世界屈指可数的产油、产气国的发货港口。国际海事组织(IMO)在该海峡划定了单侧2海里(约3.7公里)的航道。据海运行业人士介绍,虽然宽度为2海里的航道比马六甲海峡等要宽,但这里却是航行的油轮必须几乎呈直角转弯的险要之地。

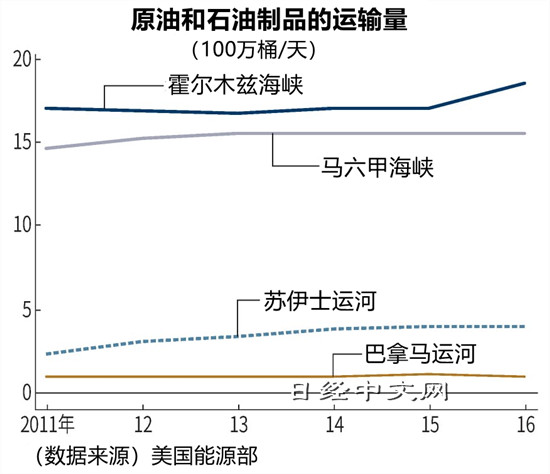

驶入波斯湾的航线长8海里(航行时间通常需要约30分钟),驶出波斯湾的航线长6海里(航行时间通常需要25分钟)。如果在这一段,遭到导弹攻击或者此处埋有水雷,2016年日均有1850万桶原油和石油产品往来的“世界上最重要的咽喉点”(美国能源部)就可能被堵塞。虽说可再生能源已开始普及,但世界上每天仍消费1亿桶左右石油,日本采购的原油有8成以上要走霍尔木兹海峡。

|

| 超大型集装箱船在苏伊士运河触礁无法通行(摄于3月26日,Maxar Technologies·REUTERS) |

对日本、中国及印度尼西亚等亚洲各国而言,马六甲海峡也是海上运输要塞。马六甲海峡仅原油和石油产品的日通行量就达到1600万桶,逼近霍尔木兹海峡。美国能源部指出“由于海峡狭窄,发生碰撞、触礁及石油泄漏等风险很高,近年还遭受过海盗的袭击”。日本船主协会也表示“霍尔木兹海峡存在地缘政治问题,马六甲海峡因气象及地理问题,很难操纵船舶”。

|

马六甲海峡被关闭以后,世界上的商船几乎一半被迫绕行印度尼西亚巴厘岛与龙目岛之间的龙目海峡及爪哇岛与苏门答腊岛之间的巽他海峡等。美国政府警告称“有可能限制世界的运输能力,增加运输成本,影响能源价格”。

日本以远高于美国的比例,通过海上运输石油和液化天然气,汽车等也通过船舶出口。在地缘政治风险增大的背景下,如何保护海上运输要塞,使船舶安全通过可以说是关乎日本存亡的课题。

本文作者为日本经济新闻(中文版:日经中文网)编辑委员 志田富雄

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。