市场化处理“过剩”问题的关键

2016/06/03

日经中文网特约撰稿人 金坚敏:经过三十多年高速经济发展的中国经济正处于减速换档的探底过程中,而国民经济中存在的产能过剩、高库存(房地产)及高杠杠不仅威胁到中国经济的系统安全,同时阻碍着经济增长。

中国加大处置高杠杆、僵死企业等存量“过剩”力度

2015年底召开的中央经济工作会议明确2016年经济工作的五大任务是“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”,特别是“去产能”、“去杠杆”及与此相对应处置“僵死企业”将成为今后数年供给侧结构性改革做“减法”的难题。如中国国资委明确提出三年时间完成处置345户“僵死企业”的目标。在经济下滑、不良债权高起的背景下,推进“去产能”、“去杠杆”、处置“僵死企业”等结构性改革将会加大经济下行压力和带来阵痛,需要全社会有断臂求生的勇气、魄力和智慧来推进。

八十年代后期泡沫经济破裂后的日本经济同样出现了被称之为“三个过剩”、既人员过剩、设备过剩、债务过剩的问题,并拖累经济增长。而日本社会在“短痛”与“长痛”的处理上犹豫不决,政府主要采取需求刺激政策,财政刺激支出累计超过100万亿日元(约占GDP的20%左右)。“僵死企业”得以生存,政策效果平平,经济增长年均仅为1%左右,被称之为“失去的10年”。1998年的亚洲金融危机更加大了日本经济的下行压力,企业经营困难加大,金融机构大量倒闭(1997-2001年五年有大小161家存款金融机构倒闭)。对此,日本于1998年通过“金融再生法”(处理倒闭金融机构)及“早期健全化法”(国有化等动用政府资金注资)两法处理金融系统性危机。但是,真正从“治标”到“治本”处理“三个过剩”是到2001年才开始。

日本市场化处理“三个过剩”问题

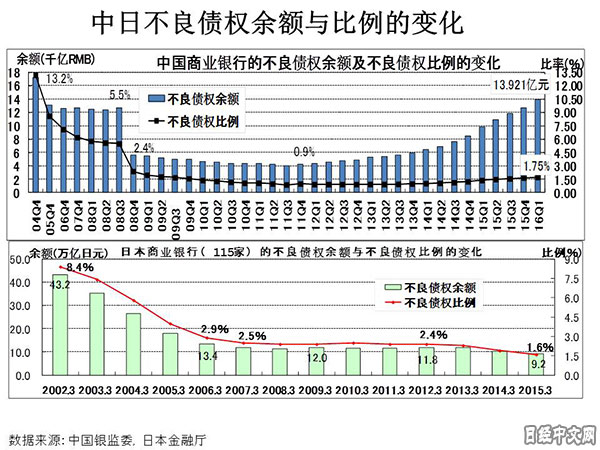

2001年日本的经济财政咨询会议提出二、三年内解决不良债权问题的目标,指出“即使短期内不得不忍受经济的低增长,也要克服经济的脆弱性,实现民间需求为主的经济增长”。同时,要求金融机构的不良债权问题与企业过剩债务问题一体化解决。为此,日本于2002年制定“金融再生计划”,并强化“整理回收机构”(The Resolution and Collection Corporation)处置不良债权;设立“产业再生机构”(Industrial Revitalization Corporation )处置“僵死企业”及企业重组;同时进行结构改革等。计划将主要银行的不良债权比例从2002年的8.4%通过三年时间降低一半为目标。事实上,通过三年左右的处置和改革措施,同时在全球宏观经济向好的外部环境带动下,主要商业银行2005年低的不良债权比例降至2.9%, 基本消除了“三个过剩”问题,经济恢复了一定的活力。

2002-2005年的三年可以说是日本在市场化处理“三过剩”取得了重要成果,强化贷款的硬约束是其重要处理原则。对于人员过剩主要是通过企业以减员增效,政府以社会保障兜底为主;对于设备过剩问题主要是通过企业内部解决(停产、搬迁、重组、海外投资等);对于债务过剩问题主要是强化贷款硬约束、对企业资产进行严格稽查、公开核查结果、并进行分类管理。并处理一批“僵死企业”(三年间通过“产业再生机构”共处置41家制造、流通、建筑等企业)。

日本在处理“三个过剩”存量问题的同时、强化治理机制建设等优化增量也取得了较好的效果。2008-09年发生的金融危机给全球的资本市场及宏观经济造成了巨大的冲击,日本也不例外。但是,如附图所示,日本商业银行的不良债权余额与不良债权比例都没有大幅增加。有分析认为这一结果说明经过前期的结构改革为银行体制植入了健全经营的治理机制,自身应对风险的能力得到了加强。同时,从实体企业角度看,通过“收益性标准”(收益无法支付最低利息的企业)及“金融支援标准”(新借入贷款超过前一年贷款存量的企业、也就是用新贷款支付利息得到金融支持的企业)判断得出的大量“僵死企业”(最高比例约达样本的25%做有)实体企业在经过市场化处置以后,相当一部分得已改造成为“健全企业”(Why have “Zombie Firms” Recovered ?Economics Today, Vol.28, No.1, March, 2008)。分析认为“僵死企业”健全化的主要原因为:(1)外部经济环境好转;(2)企业自身改革重组;(3)确立了市场化的企业治理机制等。

中国需重点解决非市场化“行政干预”和“投资过度”问题

从日本处理“三过剩实践来看,“存量”处理与“增量”优化需同时展开,对中国而言“增量”优化比“存量”处理更紧迫、难度也更大。因为,“存量”处理在中国、美国、日本都已有经验成功的经验。如中国于90年代末展开的“国企改革”、“金融改革”通过资产管理公司方式处理了大量的不良资产和“僵死企业”,如图所示商业银行的不量资产率大幅下降,国有企业的“过剩”问题也得到了相当程度解决。但是,与日本商业银行不同金融危机后不良资产有大幅增加,国有企业的“过剩”问题有死灰复燃。因此可以说“增量”优化挑战更大。

从形成新的“过剩”问题的背景分析,如何解决非市场化的地方“行政干预”和企业“投资过度”问题是问题的关键。其中,地方政府执行“产业政策”成为了“行政干预”的借口,同时,过度的“产业政策”也导致的投资(企业)·融资(商业银行)责任不明。因此,在中国符合市场化的企业和商业银行治理制度建设应成为处理“过剩”问题的重要一环,只有治理机制健全才可避免发生“投资过度”问题。不会造成“过剩”问题的反复。从这个意义上说日本处理“三个过剩”教训和经验值得中国借鉴。

本文仅代表笔者个人观点

金坚敏 简历

日本富士通总研主席研究员,博士(国际经济法)。1978年就读于中国浙江大学。85年至91年在中国国家科委国际合作局工作。92年就读日本横滨国立大学国际开发研究科,97年取得博士学位。98年进入富士通总研经济研究所工作至今。有“自由贸易与环境保护”、“日中关系转机”、“华人经济学者看中国的经济实力”、“中国的主要产业和强势企业”、“印度和中国比较”、“韩国企业的竞争力”、“中国网络企业的创新”等出版物/论文。

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。

中国加大处置高杠杆、僵死企业等存量“过剩”力度

2015年底召开的中央经济工作会议明确2016年经济工作的五大任务是“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”,特别是“去产能”、“去杠杆”及与此相对应处置“僵死企业”将成为今后数年供给侧结构性改革做“减法”的难题。如中国国资委明确提出三年时间完成处置345户“僵死企业”的目标。在经济下滑、不良债权高起的背景下,推进“去产能”、“去杠杆”、处置“僵死企业”等结构性改革将会加大经济下行压力和带来阵痛,需要全社会有断臂求生的勇气、魄力和智慧来推进。

|

| 金坚敏 |

日本市场化处理“三个过剩”问题

|

2002-2005年的三年可以说是日本在市场化处理“三过剩”取得了重要成果,强化贷款的硬约束是其重要处理原则。对于人员过剩主要是通过企业以减员增效,政府以社会保障兜底为主;对于设备过剩问题主要是通过企业内部解决(停产、搬迁、重组、海外投资等);对于债务过剩问题主要是强化贷款硬约束、对企业资产进行严格稽查、公开核查结果、并进行分类管理。并处理一批“僵死企业”(三年间通过“产业再生机构”共处置41家制造、流通、建筑等企业)。

|

日本在处理“三个过剩”存量问题的同时、强化治理机制建设等优化增量也取得了较好的效果。2008-09年发生的金融危机给全球的资本市场及宏观经济造成了巨大的冲击,日本也不例外。但是,如附图所示,日本商业银行的不良债权余额与不良债权比例都没有大幅增加。有分析认为这一结果说明经过前期的结构改革为银行体制植入了健全经营的治理机制,自身应对风险的能力得到了加强。同时,从实体企业角度看,通过“收益性标准”(收益无法支付最低利息的企业)及“金融支援标准”(新借入贷款超过前一年贷款存量的企业、也就是用新贷款支付利息得到金融支持的企业)判断得出的大量“僵死企业”(最高比例约达样本的25%做有)实体企业在经过市场化处置以后,相当一部分得已改造成为“健全企业”(Why have “Zombie Firms” Recovered ?Economics Today, Vol.28, No.1, March, 2008)。分析认为“僵死企业”健全化的主要原因为:(1)外部经济环境好转;(2)企业自身改革重组;(3)确立了市场化的企业治理机制等。

中国需重点解决非市场化“行政干预”和“投资过度”问题

从日本处理“三过剩实践来看,“存量”处理与“增量”优化需同时展开,对中国而言“增量”优化比“存量”处理更紧迫、难度也更大。因为,“存量”处理在中国、美国、日本都已有经验成功的经验。如中国于90年代末展开的“国企改革”、“金融改革”通过资产管理公司方式处理了大量的不良资产和“僵死企业”,如图所示商业银行的不量资产率大幅下降,国有企业的“过剩”问题也得到了相当程度解决。但是,与日本商业银行不同金融危机后不良资产有大幅增加,国有企业的“过剩”问题有死灰复燃。因此可以说“增量”优化挑战更大。

从形成新的“过剩”问题的背景分析,如何解决非市场化的地方“行政干预”和企业“投资过度”问题是问题的关键。其中,地方政府执行“产业政策”成为了“行政干预”的借口,同时,过度的“产业政策”也导致的投资(企业)·融资(商业银行)责任不明。因此,在中国符合市场化的企业和商业银行治理制度建设应成为处理“过剩”问题的重要一环,只有治理机制健全才可避免发生“投资过度”问题。不会造成“过剩”问题的反复。从这个意义上说日本处理“三个过剩”教训和经验值得中国借鉴。

本文仅代表笔者个人观点

金坚敏 简历

日本富士通总研主席研究员,博士(国际经济法)。1978年就读于中国浙江大学。85年至91年在中国国家科委国际合作局工作。92年就读日本横滨国立大学国际开发研究科,97年取得博士学位。98年进入富士通总研经济研究所工作至今。有“自由贸易与环境保护”、“日中关系转机”、“华人经济学者看中国的经济实力”、“中国的主要产业和强势企业”、“印度和中国比较”、“韩国企业的竞争力”、“中国网络企业的创新”等出版物/论文。

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。