当中国理财产品不再“保本”

2018/02/05

中国的理财产品相继出现债务违约。2017年底以后至少有5款理财产品、超过50亿元出现本金兑付延期或无法支付承诺的收益。金融机构将理财产品作为融资平台筹集资金,再将这些资金用于投融资。招致债务违约的直接原因是投融资对象出现坏账。

|

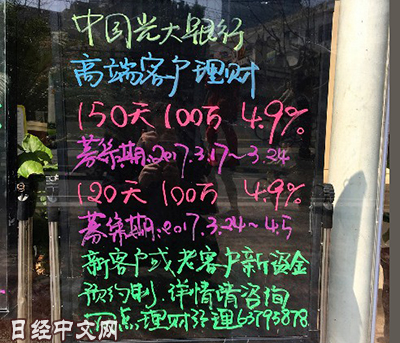

| 银行的理财产品广告(上海市) |

为防范企业不计后果地借款,监管部门禁止了作为资金来源的理财产品承诺保本,这也在产生影响。虽然整体上理财产品的债务违约比率微乎其微,但如果投资者的警惕感加强,有可能导致信用紧缩。

2018年1月传出,大型投资公司“中融国际信托”发行的“嘉润集合资金信托计划”陷入困境。该理财商品以富裕阶层为对象销售,对云南省政府下属投资公司发放的贷款无法如期收回。导致共有2款理财产品、合计15亿元的兑付被推迟。

此外,招商银行销售的理财产品也由于投资对象的业绩恶化,导致本息兑付被推迟。

中国邮政储蓄银行投资22亿元的理财产品未能拿回本金和利息,计划作为不良资产计提必要金额。

|

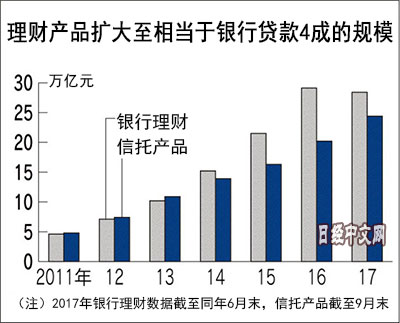

理财产品大体上分为“信托产品”和“银行理财”两种。信托产品以富裕阶层和企业为对象销售,金额较大,截至2017年其规模达到24万亿元。银行理财由银行销售,小额也能投资,规模达到28万亿元。合计金额增加至3年前的1.8倍,膨胀至相当于银行贷款的4成规模。最近的债务违约主要发生在信托产品上。

近几年来,中国金融监管部门加强了对银行贷款的检查,一直要求压缩不良债权。银行正在抑制列入资产负债表的贷款和投资,转为用不列入表内的理财产品向企业发放贷款和投资。

有些信托产品向投资者给出7~9%的高收益率,这些信托产品为取得高回报,出现了增加向高风险对象投融资的案例,其中一部分出现了坏账。此外,银行将可能出现坏账的融资转为理财产品的案例也被指出。

理财产品的债务违约不断浮出水面,监管的强化也在产生影响。一名投资公司的相关人士表示,以往也曾发生理财产品的投资恶化,但“很多都采取了赔偿本金的救济措施”。

中国金融监管部门2017年11月宣布了禁止理财产品承诺保本的方针。尽管限制措施将在今后实施,但事实上似乎已要求提前采取措施。如果金融机构提前应对监管,不再承诺保本,那么理财产品的债务违约有可能进一步增加。

虽然没有明文规定,但在投资者之间,对于销售理财产品的金融机构会在发生问题时“刚性兑付(保证本息)”的潜规则存在强烈期待。如果与期待相反、发生损失的理财产品增加,投资者将要求获得与风险相应的收益率。企业将减少非必要融资,给债务扩大和过剩投资踩下刹车。这是监管部门给理财产品描绘的软着陆剧本。

不过,如果众多理财产品的实际状况比预期差,也有可能无法遏制债务违约的发生。如果投资者一齐撤资,信用紧缩的规模有可能超出当局预期。在防止金融系统动揺的同时,改变已陷入“道德风险(Moral Hazard)”的金融机构、企业和投资者的行为并非易事。

日本经济新闻(中文版:日经中文网)张勇祥 上海

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。