双11背后,电商和实体店都不容易

2018/11/13

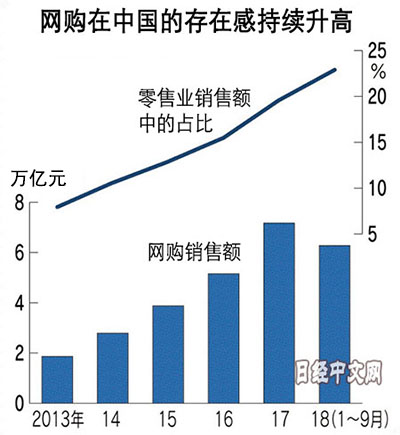

中国的网购规模仍在增长。在“双11”商战中,阿里巴巴集团创下历史最高成交额,达到2135亿元。网购冲击着超市等实体店铺,在显示个人消费动向的零售业销售额中占比超过20%。在消费结构变化的背景下,电商与实体店铺合作的趋势也在扩大。

|

| 双11当天交易额创历史新高(12日,上海) |

“买到了六五折的洗发水、八折的凉鞋”,上海市一位40多岁的男性心满意足地说起双11的“收获”。阿里巴巴这一天的快递量超过了10亿件。这相当于日本一年快递量的四分之一。约18万个品牌展开商战,日本超过美国成为进口商品畅销排行中的首位。据悉纸尿裤、化妆品和健康食品十分畅销。

在中国,网购的存在感正在迅速提高。2018年1~9月中国网购销售额整体同比增长近30%,达到6.2785万亿元。占零售业销售额的比例已达到22%。日本、美国的网购比例均被认为在个位数水平,中国的较高比例显示出消费者偏好网购市场的心理。

另一方面,消费者正在远离实体店。在双11这天傍晚,上海市内的家乐福超市里顾客很少。

大型实体店相继关闭

家乐福1990年代进驻中国,以低价格为卖点开设了很多大型超市,生意曾经十分火爆。网购普及后,家乐福一下子失去了竞争优势,2015年关闭了大型超市等约20家店面。近来店面数量也在继续减少。

此外,中国的老字号百货店新世界百货也在2016年相继关闭一些店面。作为高额消费代表的百货店也未能在与网购的竞争中取胜,2016年新世界至少关闭了百货店等70家大型店铺。

由于网购崛起的影响较大,2018年9月的零售业销售额在除去网购后仅小幅增长。从中可以看到中国消费结构从实体转向网络的变化,有分析认为这给就业造成不良影响。

推动网购扩大的是智能手机的普及。智能手机的电子支付操作便捷,而且商品不仅能配送到城市地区,也能送达农村地区,十分便利。此外,品质和安全性好的日本商品在中国很受欢迎。比起实体店,网购中商品种类更齐全,能够容易地买到全球的各种商品,而且价格也相对便宜,这些因素也推动了网购的增长。

|

不过,网购也开始浮现出阴影。阿里巴巴2018年双11成交量虽然同比增长26%,但增幅较2017年的39%放缓。网购快速普及,难以指望新顾客以从前的规模从实体店铺流入网络,这是增幅放缓的原因之一。

电商与实体店合作

近来,电商企业向超市和百货店等实体店出资的情况接连出现。例如,阿里巴巴力争实现结合网络和实体店的“新零售”业务,强化以零售店为“仓库”、将店面出售的商品配送至消费者家中的战略。不断扩大与超市及百货商店等店铺的合作。生鲜食品等从下单到配送仅需30分钟。

这一网购动向也与中国消费低迷有着一定关系。其背景是中美贸易战导致经济前景不明朗。中国国家统计局发布的数据显示,2018年7~9月的国内生产总值(GDP)实际增长率较4~6月下降0.2个百分点。GDP增速连续2个季度下降,中美贸易战的影响开始体现在中国经济中。在前景不可预测的背景下,电商的生存也面临着越来越严峻的局面。

日本经济新闻(中文版:日经中文网)松田直树、张勇祥 上海

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。