中美数据资源攻防起硝烟

2018/01/17

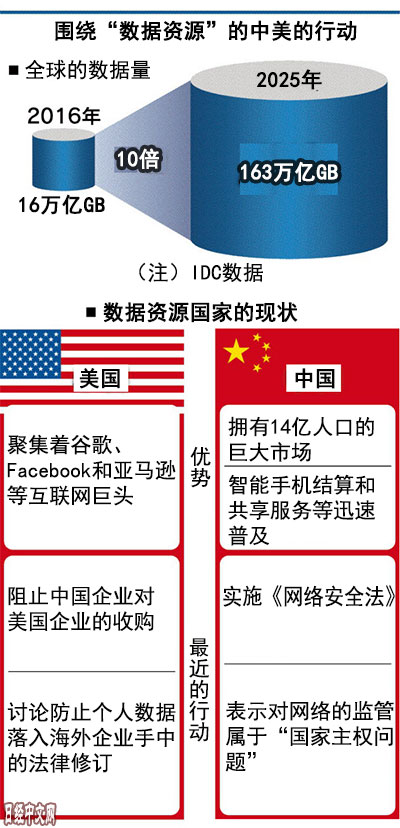

围绕互联网上的浏览和购物记录等“数据资源”,中美正展开激烈的攻防。在经济迈向数字化的背景下,数据在消费者嗜好分析和宏观预测等方面将成为作为经济活动基础的宝藏。其质量和数量将决定竞争力。拥有巨大消费市场和众多互联网企业的中美将展开在数据资源方面确立优势地位的霸权之争。

美国过度警惕来自中国的收购?

中国阿里巴巴集团旗下的蚂蚁金服1月2日宣布放弃对美国国际汇款服务企业MoneyGram(速汇金)的收购。蚂蚁金服曾一度希望获得与电子结算服务“支付宝”的相辅相成的效应,提出以约12亿美元收购在世界200多个国家提供汇款服务的MoneyGram。

|

但是,从安全保障上的观点来审查外资企业收购的美国“外国投资委员会”(CFIUS)叫停了这笔交易。有美国律师对于其中原因分析认为,美国担心美国人的资产和汇款信息等“MoneyGram的个人数据泄漏”。

在美国,很多观点认为,中国的个人信息管理缺乏可靠性,认为阻止中国企业收购理所当然。但中国新华社批评指出,CFIUS的国家安全审查就像“黑盒子”,进而表示过度警惕中国企业的这种“过敏症”应该治治了。

不过,就在之后,蚂蚁金服在中国国内不完善的个人信息管理被曝光。遭曝光的问题是,支付宝用户在浏览2017年度账单后,几乎自动被同意向第三方提供个人信息。虽然蚂蚁金服此后表示了道歉,更改了系统,但也反映出对中国信息管理的担心并非只是美国的过敏症。

世界数据生成量2025年将膨胀至10倍

一连串的举动似乎都象征着中美围绕数据资源的攻防。美国谷歌等5大互联网企业在全世界每天收集庞大的数据。另一方面,在拥有14亿人的巨大市场中国,5亿人使用的智能手机结算服务“支付宝”每秒将2千条结算信息存入服务器。据称世界的数据生成量到2025年将达到163万亿GB(千兆字节),膨胀至2016年的10倍。只要收集数据,就能相应地提高人工智能(AI)的性能。阿里巴巴董事局主席马云就曾指出:“庞大的数据将成为现代的石油”。这种认识将推动中美展开行动。

|

| 谷歌的数据中心(美国奥克拉荷马州) |

美国在数据资源方面将中国视为假想敌的主要原因是,中国将对互联网的监管视为“国家主权问题”。中国2017年6月施行了《网络安全法》,对外资将中国国内数据转移至国外进行了严格限制。虽然被一些国家批评,但并未改变优先重视国家安全的姿态。美国苹果公司已经宣布将中国云业务交给当地企业运营,海外企业也正在苦思应对举措。

不能交出美国民众的敏感信息——美国国会跨党派议员2017年11月向国会提交了加强CFIUS(外国投资委员会)功能的修正案。核心举措是严格进行审查的规则,意在避免个人信息和基因信息等有关美国民众的“敏感信息”落入外国政府和外国企业手中。

CFIUS此前的审查对象主要是军事和半导体等直接关系到安全保障的案件。但如果法案的上述修正案获得通过的话,收购掌握美国国民个人数据的企业也将有可能受到严格审查。在美国参议院的听证会上,参与CFIUS工作的前政府高官提供了证言。对于被怀疑中国政府参与经营的中国企业不断收购掌握人工智能和大数据等尖端领域技术和信息的美国企业显示出了危机感。可以说,上述法案在事实上试图阻止中国企业的收购。

日欧探索数据流通方式

另外,对个人信息保护持严厉态度的欧盟(EU)也计划2018年5月全面施行严格限制数据转移至欧盟区域外的“一般数据保护条例(GDPR)”。欧洲的制度并非单纯限制信息的流通。还将同时推出另一个机制,即“具备充分保护水平”的国家和地区即使没有单独获得许可,也允许个人信息流向区域外。在保护数据这一资源的同时,力争兼顾商业运用。

日本作为缺乏数据资源的国家更倡导相关资源的自由流通。2018年春日本有望与欧盟之间就新框架达成协议,将确保媲美欧盟的保护水平,日欧之间数据转移将更容易。日本与美国、加拿大、墨西哥和韩国都将接受亚太经济合作组织(APEC)制定的个人数据跨境流动规则,也正在敦促中国接受。

日本经济新闻(中文版:日经中文网)上海 小高航,华盛顿 凤山太成、八十岛绫平

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。