演播室by明子(151)日本女性的“理想结婚对象”变迁史

2017/03/13

日经中文网特约撰稿人 青树明子:在我的周围,有很多年纪比我小的年轻朋友。 其中,属于真正的美女、同时性格好、人又聪明的年轻女性也不在少数,但令人不解的是,令人羡慕的她们仍然独身的情况很多。

想必是她们要求对方具备的条件太高、与她们般配的男性太少,但在交流之后发现,令人意外的是,她们似乎正在寻找普通的人。“不喜欢令人疲惫的男朋友。普通一点是最好的”。普通男性迎娶不普通的女性的时代已经到来。

女性追求的结婚条件正随着时代而不断变化。在泡沫经济时代(上世纪80年代中期至90年代初),日本流行的是“3高”。3高指的是高学历、高收入和高身高。

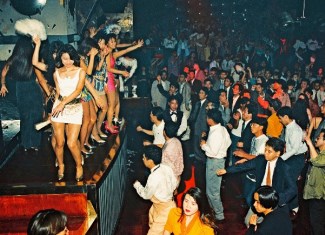

|

| 泡沫经济时代的舞厅(1993年,东京・芝浦) |

“高”的程度也非同寻常。所谓高学历,最低是一流大学毕业,或者是研究生和海外大学毕业。高收入指的是达到年收入1,000万日元(约合人民币60万元)以上。顺便说一下,提到20多年前的1000万,与今天相比远远更有价值。高身高指的是180厘米以上。当时有一种说法认为,满足这3个条件的男性在日本人中还不到4%。

当时,男性和女性都很乐观。由于经济形势好,现金也满天飞。一到圣诞节,即使是学生,也会在高级酒店的套房举行聚会,在赤坂和六本木,如果不拿着万元纸币挥舞,就打不到出租车。海外旅游变得理所当然。1986年日本赴海外游客仅为550万人左右,但到短短4年后的1990年,一举突破了1000万人。

工薪族的零用钱平均达到7万日元(约合人民币4200元),女性们理所当然地一身名牌,不但企业的员工旅行是海外,在举行招聘说明会时,只要参加就支付“交通费”3万日元(约合人民币1800元)。

就算不适合当结婚对象,女性们也会在身边维持有用处的男子。提供交通工具、带着女性到处跑的男子被称为“车夫男”,按照女性期待的那样请客吃饭的称为“请客男”,而专门赠送礼物的是“供养男”。

那是想起来就让人高兴的时代。

之后,日本泡沫经济崩溃,进入了被称为“失去的10年”的萧条时代。女性们对结婚对象的要求也随之明显改变。女性们认识到“3高”未必会带来稳定而幸福的结婚生活,接下来追求的是“3平”。

“3平”指的是“平均的收入”、“平均的外表”和“平稳的性格”,符合这3个条件的男性作为结婚对象开始受到欢迎。简直和泡沫时代完全相反。此前追求“高”的女性们注意到“平凡具备的魅力、普通带来的安心感”。年收入不高也没关系,只要达到400万日元(约合人民币24万元)足矣。但是,希望对方具有稳定的职业。

外表也是普普通通即可。如果太帅,将产生出轨的风险。此外,不希望在家庭里产生没意义的冲突。为了避免产生不必要的压力,另一半最好是性格温和。顺便说一下,据说备受“3平”女子欢迎的是当“公务员”的男子。的确,稳定感出类拔萃。

继“3高”和“3平”之后,近年来受到欢迎的是“4低”男子。“4低”指的是具备“低姿态”、“低依赖”、“低风险”和“低燃耗”这4“低”特点的男性。

低姿态指的是不自以为了不起、不采取自以为是的态度。低依赖指的是家里的事情不依赖妻子。积极分担家务和育儿工作。最近流行的“奶爸”就是这种类型。低风险指的是拥有稳定工作,遭遇裁员和事业失败等的风险较低。低燃耗指的是不浪费,不在爱好上花钱……。

长期以来,日本的女性很多都是专职主妇,男人在外赚钱、女性照顾家庭这一思维是主流。但时代已经改变。事实上,近年来很多女性希望结婚后继续工作,兼顾工作和育儿。这样的女性需要的正是“4低”男性。

理想的男性形象,同时还是女性们对现实的投影。随着女性们不断变化,理想的男性形象也从“4低”转向“3温”。“3温”指的是具备温柔、爱女方、令人安心这3个条件的男性,作为结婚的绝对条件,要求男性具备温柔、爱情和安心感这种精神上的稳定。要在结婚和生孩子之后继续工作、兼顾家庭和工作,需要找到“3温”男性。

接下来看看现在。最新的流行是“3生”。3个“生”指的是,

生存力…………具有家庭里发生问题时加以解决的能力

生活力…………即使不依赖妻子也能做好家务的能力、不依赖父母也能实现经济独立的能力

生产力…………在一无所有的情况下创造新局面的能力。有人脉、人缘好

从我个人的感想来说,“3生”的门槛最高。同时感觉最近的年轻人最为欠缺的是“3生”。

3高、3平、4低、3温、3生……。日本的流行趋势必将很快渗透到中国,“草食男子”就是典型例子。各位中国读者,请一定多加参考。

|

青树明子 简历

毕业于日本早稻田大学第一文学部。亚太研究科硕士。1998年至2001年,担任中国国际广播电台日语节目主持人。2005年至2013年,先后担任广东电台《东京流行音乐》,北京人民广播电台《东京音乐广场》,《日语加油站》节目制作人,负责人及主持人。现在担任日中友好会馆理事。出版著作《小皇帝时代的中国》,《在北京开启新一轮的学生生活》,《请帮我起个日本名字》,《日中商务贸易摩擦》,《中国人的头脑之中》,《中国人的钱包之内》等。译著《蜗居》等。

本文仅代表个人观点,不代表日本经济新闻(中文版:日经中文网)观点。

奥摩

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。