日本何时能圆登月梦?

2019/01/25

自古以来,人类就对距离自己最近的天体月球寄予了无限的憧憬。中国广泛流传着嫦娥奔月、玉兔捣药、吴刚伐桂等有关月亮的神话故事,中秋赏月也早已成为了代表性传统习俗。同样,在邻国日本,人们心中也有自己的月亮女神,那就是古老传说《竹取物语》中从月亮落入凡间的美丽女子“辉夜姬”。她在凡间的经历和最终返回月亮的故事在日本家喻户晓。

|

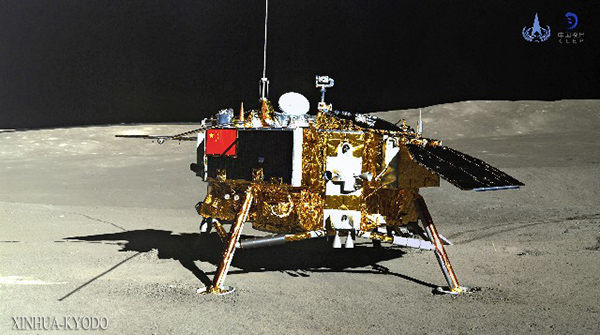

| 玉兔2号月球车拍摄的嫦娥4号探测器(中国国家航天局提供,xinhua-kyodo) |

如今,中国正努力让神话一步步变为现实。取名自神话的中国探月计划“嫦娥计划”正稳步推进。中国继2013年首次完成无人探测器的月球着陆后,“嫦娥4号”探测器最近更是成功实现了世界史无前例的月球背面着陆。未来,在月球的取样返回乃至载人登月计划等或都将逐步被列入日程。那么,对月亮同样抱有美好向往的日本在月球的探索方面进展到了哪一步,未来又会有什么计划呢?日经中文网整理和汇总了《日本经济新闻》的相关报道。

|

人类的探月史始于1950年代的美苏太空争霸。1959年,前苏联的无人探测器首次以撞击的方式抵达月球表面,还首次拍摄了月球背面的照片。但在载人探月方面,美国领先一步,1969年阿波罗11号实现了人类首次登月。然而,进入21世纪后,在月球实现着陆的至今只有中国的探测器。

|

| 插在月球表面的美国国旗和阿波罗11号的宇航员奥尔德林(NASA) |

一方面,从中日两国来看,虽然在无人探测器的月球着陆方面日本已被中国超过,但日本却是继美苏之后第三个成功将无人探测器投入月球轨道的国家。1990年1月,日本的无人探测器“飞天(HITEN)”被发射升空,1992年2月该探测器进入月球轨道,最终撞击月球结束任务。这被认为是日本实施的首次月球探测任务。

日本的探月之路

在日本此后的探月计划中取得巨大成果的是“月亮女神(SELENE)”号无人月球探测器。该探测器的日语名为“辉夜(KAGUYA)”,正是取自日本传说中的月亮女神“辉夜姬”。2007年9月14日,“月亮女神”号由日本H2A运载火箭发射升空。当时,这作为继美国阿波罗计划后最大规模的探月计划而受到关注。月亮女神号被投入经过月球南北极上空的高度100公里的环绕轨道,在之后的约2年间(2007年10月~09年6月)陆续向地球传回了包括月球的地形、重力状况、地下构造、矿物分布等数据。据日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)公布的成果,月亮女神号还使用其携带的子卫星对月球背面实施了详尽的探测,这被认为属于世界首次。

|

| 日本月球探测器“月亮女神”拍摄的月球背面的南极艾肯盆地(JAXA/日本放送协会) |

月亮女神号留下的成果还不止于此。据称,日本的研究人员在对该探测器2009年拍摄的高精度照片以及雷达探测获取的数据等进行解析后发现月球的地下可能存在绵延约50公里的巨大空洞。如果将这一空洞作为月球基地等加以利用的话,将有望缓解来自太空射线、陨石撞击、剧烈温差变化等的影响。这一发现可能对人类未来的深空探测发挥重要作用,因此还引起了美国国家航空航天局(NASA)等的关注。

那么,在登陆月球方面,已经落后于中国等的日本又有怎样的计划呢?其实,JAXA早在2015年4月就正式提出了日本自主的月面探测计划。据此,日本原本计划最早于2018年度发射月球无人探测器“SLIM”,并让其成功实现着陆。

|

| 无人探测器“SLIM”在月球着陆的设想图 (JAXA提供) |

该探测器最大的特点是配备边推算月面环形山的位置,边航行的技术等,因而有望挑战误差在100米左右的高精度“定点着陆”。据称,迄今为止的探测器在月面着陆时的误差一般都超过1公里,阿波罗11号当年着陆时甚至较预定地点偏离了8公里左右。作为SLIM的着陆地,月亮女神号此前在月球正面的西部发现的直径65米左右的坑穴有望成为候选。该坑穴被认为与有望建设载人登月时基地的巨大空洞相连,如果能成功着陆,不仅有望开展月球内部构造和物质的探测,还将为未来的计划提供线索。

民企走向前台

然而,这一计划进展并不顺利。由于财政预算等各方面的原因,探测器SLIM原定2018年的发射计划接连被推迟,目前已经延后至2020年。一方面,相比日本政府主导的探月计划,日本的民间企业反而更加跃跃欲试。

“按照目前的速度,人类在2040年完全能实现在月球定居”,日本民营的航天业务初创企业ispace的首席执行官(CEO)袴田武史自信地说。该公司因参与谷歌赞助的无人探测器的登月竞赛而出名。因为在截至期限内来自各国的民间参赛团队无一能将探测器发射升空,因此相关竞赛在2018年1月底被中止。但就在同一时期,该公司作为自身业务发表了“2020年发射无人探测器,并实现月球着陆”的计划。该公司已从日本KDDI、日本航空等日本企业获得了100亿日元以上的资金,并表示已经与美国SpaceX公司签订合同,将借助SpaceX的火箭将开发中的登月船送入太空,2021年实现月面着陆。如果进展顺利,日本的民间企业甚至将先于政府实现无人探测器的月球着陆。

|

| JAXA宇宙探测室内试验场展示的无人探测器和机器人(神奈川县相模原市) |

当然,日本政府也难等闲视之。最大的原因在于国际宇宙开发及竞争环境的变化。

“将美国宇航员再次送上月球是重要的一步”,2017年12月美国总统特朗普发表了新的宇宙计划。此次,美国真正瞄准的并非月球,而是火星。美国等主导的国际空间站(ISS)预定于2025年退役,作为替代项目,美国提出的是在月球附近建设被称为“深空门户(Deep Space Gateway)”的月球版空间站。而让宇航员重返月球则是为了建设有人基地。NASA提出了2030年代将人类送往火星的构想,“深空门户”和月球基地将成为人类走向火星的中转站。

在“深空门户”建设计划上,主导方的美国已经与俄罗斯确认开展合作,而目前同样参与国际空间站运营的日本也希望参与其中。在美国出台新计划的同时,日本政府修改了《宇宙基本计划》的路线图,确定参与美国计划的方针。由于日本没有自主的载人火箭,因此包括登月在内的载人航天项目将采取追随美国的形式继续推进。

一方面,随着技术创新的不断进展,民企涉足航天业务的门槛正在降低,美国等参与相关业务的民营企业正在崛起。以此为背景,日本政府在宇宙开发上也加强了依托民间力量的“官民合作”的姿态,并将培育航天业务初创企业列入了政府的增长战略。今后,类似ispace等民企或在日本的探月计划中发挥更为重要的作用。

技术不是障碍

日本在技术上被认为可以实现月球着陆。在整体的宇宙开发实力上,日本难以比肩美俄以及中国等,但在很多技术上日本不可小觑。

无人探测技术是日本最大的强项。日本的主力运载火箭H2A的信赖程度在世界上首屈一指,无人补给飞船“白鹤”则是目前世界上唯一保持着100%任务成功率的无人补给飞船。由于其可靠性而成为了国际空间站目前不可缺少的存在。在未来向绕月空间站及基地运送物资等方面也有望发挥重要作用。

|

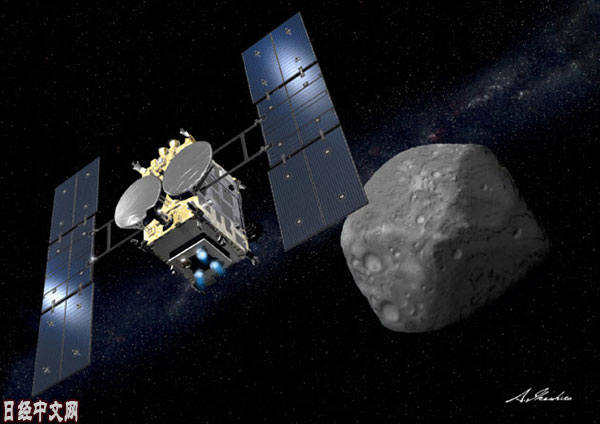

| 抵达龙宫的隼鸟2号的想像图(JAXA提供) |

而由“隼鸟”号探测器开展的小行星探测更是一个代表性的事例。“隼鸟1号”曾跨越众多障碍,成功采集了小行星“丝川”的微颗粒物,并于2010年将其带回地球。而作为后续机,JAXA于2014年发射的“隼鸟2号”于2018年6月抵达距地球3亿公里的小行星“龙宫”。其力争于2019年2月在小行星上实现着陆并采集岩石样本并带回地球。相比月球等,小行星等天体目标较小,因此很难把握准确位置。而“隼鸟”集合了日本企业等长年积累的控制技术,通过光学摄像头、激光等定位并实现准确的“定点着陆”。这一技术完全有望应用于日本计划发射的无人月球探测器SLIM,以实现误差在百米以内的精准着陆。日本还拥有以高精度拍摄各类天体表面影像的传感器技术,这一技术也曾在月亮女神号探测器的探月任务中发挥了巨大威力。

另外,通过参与国际空间站项目,日本还培养了一批经验丰富的宇航员。自1990年第一位宇航员飞上太空以来,日本已有12名宇航员有过参与太空任务的经历,在国际空间站执行长期驻扎任务的宇航员中也不乏日本人的面孔。

不过,与技术相比,日本面临的更大障碍在于资金。包括探月在内的航天计划需要的是庞大的资金支持。据称,仅无人探测器SLIM的探月计划就需要投入100亿日元以上的预算。日本每年的宇宙开发相关预算仅为3000亿日元(约合人民币188亿元)左右,不及美国的10分之1,还少于中国。而其中最大部分(400亿日元)投向国际空间站项目。与距离地球仅400公里的国际空间站相比,月球在更遥远的38万公里之外,因此对于日本来说,包括火箭、无人探测器的开发与发射,乃至载人探月等在内的全面自主的探月计划的开展被认为存在巨大的困难。

《日本经济新闻》在2018年的一篇评论性文章中曾指出,在有限的政府预算中,为了始终站在宇宙开发的最前沿,日本能够选择的道路是继续磨砺自身擅长的无人技术,成为在世界上“一枝独秀”的存在。如何将有限的资金集中投入到效果最显著的领域或是对今后日本宇宙开发是否具有战略性的一大考验。

日本登月只是时间问题

“人类自身不用特意前往,只要将小型的机器送往太空就会如同自己的‘分身’,身临其境般的看到四周。太空中危险的地方只要派机器人去探测,然后将成果带回地球即可。我们很可能迎来这样的时代”,曾两度赴国际空间站执行长期驻扎任务的日本宇航员野口聪一日前接受了《日本经济新闻》的采访,在被问及对2050年的宇宙开发状况的展望时,他这样回答。

|

| 日本宇航员 野口聪一 |

正如坐在家中就能够以“虚拟现实”等方式走遍全世界一样,技术的进步正带来很多人们无法预知的可能性。未来,尤其是对于普通人来说,去登月或者太空旅行实际具有多大意义也是一个未知数。

虽然已落后中美等,但日本要真正实现圆登月梦可能只是一个时间问题。也许,在这之前,日本早已借助虚拟现实等帮助更多的人实现了“探月旅行”的梦想也说不定。

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。