手塚治虫创作时在想什么?AI来告诉你

2020/04/24

日本漫画家手塚治虫去世已超过30年。目前,有人正在尝试再现他的创意。有项目在利用人工智能(AI)来创作具有手塚风格的新作品,同时还有研究在追踪手塚从杂志连载到出单行本的改编历程。“漫画之神”创作作品时在思考什么?

|

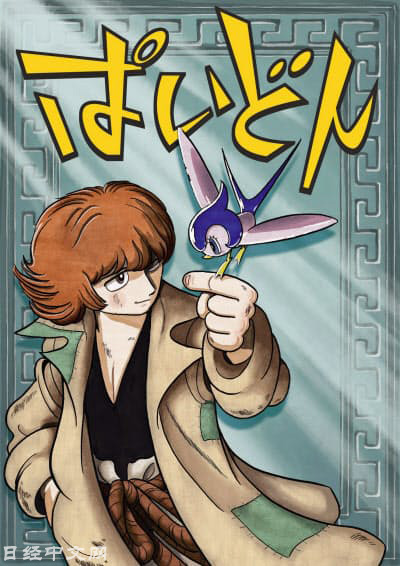

| 利用AI创作的漫画《斐多》(C)“TEZUKA2020”项目 |

2030年的东京,通过面部识别系统管理个人信息的数字社会已经到来,某日丧失记忆的主人公“斐多”(Paidon)被一对漂亮的姐妹拜托寻找失踪的父亲。

这是2月27日上市的漫画杂志《Morning》(讲谈社)上《斐多》的前篇开头。剧中人物和故事情节都让人联想到手塚的作品。那也是理所当然的。因为该作品来自手塚制作公司(Tezuka Productions)等利用AI创造手塚“新作品”的项目。

首先将手塚150集短篇漫画的梗概分解为“异变的发生”、“危机”等13个因素,输入AI程序。约300个角色的性别、年龄和性格等信息以及约7000张人物角色面部图像也作为数据输入。

根据这些数据,AI制作出新作品的约100种梗概和角色的基本图像。以此为骨架,由专业漫画家等充实内容并完成。

|

| 利用AI创作的漫画《斐多》(C)“TEZUKA2020”项目 |

仅利用AI创作漫画仍然很难,但通过将作品数据化并加以分析,能发现很多东西。其一就是手塚在故事上的奇思妙想。

之所以将故事分解为13个因素,是因为这是已被引入漫画和电影的基本模式。手塚作品并不适合这种“捷径”。手塚制作公司的创意部长石渡正人表示,“(手塚)在没有开头的‘背景设定’和‘解决线索’的情况下向前推进情节。显示出与常识不同的情节发展”。

另外一点则是角色的丰富多彩。如果剔除发型和服装,有很多漫画家笔下的角色脸部千篇一律。但石渡表示,“手塚会根据角色明显改变眼睛和鼻子的位置与形状”。相应地,AI识别角色的面部耗费了较长时间。

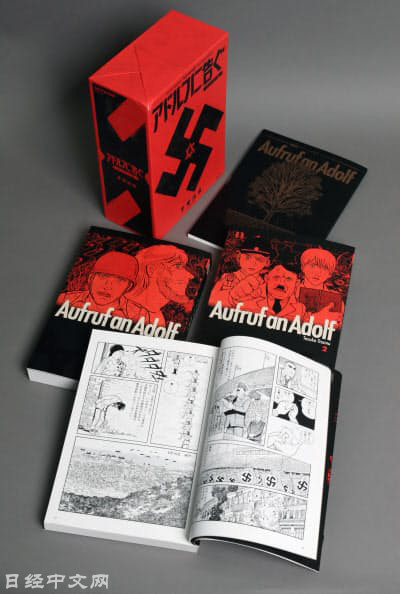

如果这种用最新技术分析创作出的是AI漫画,那“国书刊行会”3月发行的手塚晩年代表作《昭告阿道夫》的原创版可以说用的是模拟方法。

以第二次世界大战为舞台,描绘了名为“阿道夫”的希特勒等3个人物的命运。忠实再现了1983~1985年在《周刊文春》上连载的首发版本。

|

| 手塚治虫著《昭告阿道夫原创版》 |

手塚因在首发版和收入单行本时大胆修改分镜和台词而闻名。现存原稿全都是被剪贴改编后的状态,根据这些原稿,每1页都利用刊登的版面合成了作者删掉的部分。

例如最后的墓碑场景。单行本是整个页面排满了墓碑,留下遐想的余地。另一方面,连载时的构图则是第一集开头和最后一页的上半部分相似,让人感到对称性的有趣。

自2009年开始负责手塚作品原创版策划与编辑的滨田高志指出,“手塚从连载时思考每集高潮部分开始,就为发行重视故事起伏的单行本想好了编排效果,进而不断修改”。

追踪手塚修改作品的过程,也是在追踪手塚各个时候的思考内容。通过数据计算出了手塚的特征和创作过程的细节。通过这2种办法,或将对这位打下日本漫画基础的巨匠产生新的理解。

日本经济新闻(中文版:日经中文网)岩本文枝

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。