味之素在东南亚靠“脚”销售

2013/12/04

日本味之素正在贯彻“走访式”销售战略。该公司在东南亚拥有约5000名营业员,这些营业员每天奔走于自由市场和小型零售店,一处处推销每份售价十几日元的调味料。凭借这样的销售战略,其年销售额增长至1500亿日元。在东南亚,虽然现代化的大型超市迅速增加,但是食品等方面,小型零售店所占比重依然很高。味之素的“走访式”营业虽让人感觉有些落伍,但却似乎是其开拓市场的关键。

在位于印度尼西亚首都雅加达的一处市场,摆放着蔬菜和肉类的市场一角热闹非凡,37岁的味之素的当地法人员工Suharno在一个用木材搭建的小店里开始推销。

“(味之素的调味粉)MASAKO比其他味道好,这样摆才好看。我帮你卖卖看吧”,Suharno一边说一边把英荷联合利华等厂商的竞争商品挪到了不起眼的位置,并摆上了其推销的3种调料。分别是“MASAKO(粉末)”、“SAORI(液体)”和“MAYUMI(蛋黄酱风味)”。

不依托代理店

MASAKO和印尼语中“做菜”的语感相近,又容易让人联想到在当地很受好评的日本女性的形象,因此在当地非常畅销。正如其所说的“要速战速决”,Suharno仅用了约10分钟就推销给了4位顾客。店主见此情景也十分满意,决定再次进货。Suharno的工资受每天的订单量影响,不过要高于当地一般同龄大学毕业的白领。

仅仅是在印尼,味之素就有1800位像Suharno这样的营业员。这些营业员以“走访销售”的方式向消费者集中的自由市场上的8万家店铺以及分散于郊外的小型零售店推销商品。可以说是“积少成多”的营销战略。

在食品等行业,这种“渠道营销”通常会委托给批发商和销售代理店。味之素在日本市场也是如此。之所以在东南亚让本公司营业员亲力亲为,是源于半世纪前进入菲律宾市场时的一段经历。

当时味之素和在日本时一样,通过批发商来销售调味料,但由于倾向于向订货单位大的大型店铺供货,调味料的销售不尽如人意,导致库存急剧增加。当时,味之素立刻改变策略,将30克装的调味料分成3克装的商品,亲自向零售店推销,最后全部销售一空。这次成功经历形成了日后在亚洲的战略。目前味之素在菲律宾和泰国分别拥有800和1200名这样的营业员。

与欧美式营销划清界限

如今味之素在最重要市场印尼也确立了这一营销体制,通过主打产品“风味调味料”方面获得了约6成的市场份额。该公司在东盟地区的年销售额达1500亿日元,在日本食品公司中位居首位,比10年前翻了一番。味之素东盟总部部长高藤悦弘表示“将以最适合新兴经济体的营销方式为武器”,争取2020年将销售额提高至4500亿日元。

此外,味之素还致力于提高效率,该公司以丰田汽车和佳能的工厂为榜样,培养“全能型”和“组合型”员工,使一位营业员可以担当多项工作。像Suharno既负责销售也负责陈列商品和接待顾客。

在东南亚的营业所,味之素规范了营业员的基本营业流程,例如“找钱时要用双手”。味之素将行为规范汇总在40张卡片上,要求营业员每天贯彻执行,同时把营业员分成3人一组,监督员不定时进行抽查。不合格的小组将接受基本动作的特训。

在亚洲市场越来越受关注的背景下,尤妮佳和养乐多总部等企业也开始使用与味之素相似的营销方法。而味之素也开始着眼于下一步措施,该公司将越南定位为东南亚的下一个目标市场。另外,味之素还计划将在印尼积累了销售伊斯兰食品销售经验的营业员派遣到同一伊拉斯圈的沙特阿拉伯和孟加拉国,以强化新市场的营销。

与之相对,联合利华和瑞士雀巢等欧美食品厂商则将从配送到开拓销售渠道的工作全部委托给批发商,继续推行不同于味之素的战略。有零售店店主称“摆放一件商品每月可以获得4万~6万卢比”。欧美零售企业通过批发商向店主支付一定费用,拜托店主将其商品摆放在显眼的位置。据称,在促销费用方面,联合利华和雀巢是味之素的2~3倍,宣传力度也更大。“走访销售战略”可以说是“弱势者的智慧”。

打开销路的关键

日本的食品和日用品厂商在开拓亚洲市场方面面临着3大现实。即日本产品“品牌实力强”、“品质高”但是却“卖不出去”。日本综合研究所副主任研究员纪伊信之表示,这是因为日本企业一直致力于开发符合当地偏好的商品,却忽略了如何攻占流通网络”。

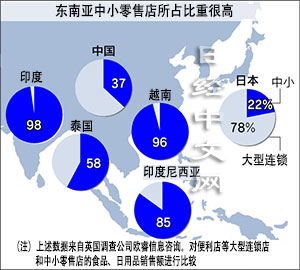

日本企业难以打开销路的关键在于东盟市场的流通结构。据英国调查公司欧睿信息咨询公司统计,在东盟6国约24万亿日元的消费品支出中,通过中小型零售店渠道消费的占76%。在商业设施和大型连锁店不断增加的泰国,这一比例也高达58%,类似于日本80年代的情形。

印尼的这一比例为86%,和日本60年代时差不多,严格限制外资进入的越南为96%,相当于日本60年代之前的状态。在这些国家,食品和日用品等方面,和百姓生活联系密切的零售店的比例很高,如何开拓日系便利店等大型连锁店之外的零售店变得至关重要。

此外,通过并购来开拓当地销售渠道的动作也开始出现。三得利食品公司4月份向美国百事公司的越南法人出资51%。目的是获得百事拥有的70万家店铺的销售渠道,这是三得利日本主要客户数的4倍多。

在中国,日清奥利友集团与中国食品巨头中粮集团(COFCO)旗下的中国粮油开展业务合作。日清将提供日本最新的健康油生产技术,作为交换,日清将获得中粮集团在全中国的销售渠道。

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。

|

| 营业员在聆听摊主的要求和顾客反馈(雅加达市内的一处市场) |

“(味之素的调味粉)MASAKO比其他味道好,这样摆才好看。我帮你卖卖看吧”,Suharno一边说一边把英荷联合利华等厂商的竞争商品挪到了不起眼的位置,并摆上了其推销的3种调料。分别是“MASAKO(粉末)”、“SAORI(液体)”和“MAYUMI(蛋黄酱风味)”。

不依托代理店

MASAKO和印尼语中“做菜”的语感相近,又容易让人联想到在当地很受好评的日本女性的形象,因此在当地非常畅销。正如其所说的“要速战速决”,Suharno仅用了约10分钟就推销给了4位顾客。店主见此情景也十分满意,决定再次进货。Suharno的工资受每天的订单量影响,不过要高于当地一般同龄大学毕业的白领。

仅仅是在印尼,味之素就有1800位像Suharno这样的营业员。这些营业员以“走访销售”的方式向消费者集中的自由市场上的8万家店铺以及分散于郊外的小型零售店推销商品。可以说是“积少成多”的营销战略。

在食品等行业,这种“渠道营销”通常会委托给批发商和销售代理店。味之素在日本市场也是如此。之所以在东南亚让本公司营业员亲力亲为,是源于半世纪前进入菲律宾市场时的一段经历。

当时味之素和在日本时一样,通过批发商来销售调味料,但由于倾向于向订货单位大的大型店铺供货,调味料的销售不尽如人意,导致库存急剧增加。当时,味之素立刻改变策略,将30克装的调味料分成3克装的商品,亲自向零售店推销,最后全部销售一空。这次成功经历形成了日后在亚洲的战略。目前味之素在菲律宾和泰国分别拥有800和1200名这样的营业员。

与欧美式营销划清界限

如今味之素在最重要市场印尼也确立了这一营销体制,通过主打产品“风味调味料”方面获得了约6成的市场份额。该公司在东盟地区的年销售额达1500亿日元,在日本食品公司中位居首位,比10年前翻了一番。味之素东盟总部部长高藤悦弘表示“将以最适合新兴经济体的营销方式为武器”,争取2020年将销售额提高至4500亿日元。

|

在东南亚的营业所,味之素规范了营业员的基本营业流程,例如“找钱时要用双手”。味之素将行为规范汇总在40张卡片上,要求营业员每天贯彻执行,同时把营业员分成3人一组,监督员不定时进行抽查。不合格的小组将接受基本动作的特训。

在亚洲市场越来越受关注的背景下,尤妮佳和养乐多总部等企业也开始使用与味之素相似的营销方法。而味之素也开始着眼于下一步措施,该公司将越南定位为东南亚的下一个目标市场。另外,味之素还计划将在印尼积累了销售伊斯兰食品销售经验的营业员派遣到同一伊拉斯圈的沙特阿拉伯和孟加拉国,以强化新市场的营销。

与之相对,联合利华和瑞士雀巢等欧美食品厂商则将从配送到开拓销售渠道的工作全部委托给批发商,继续推行不同于味之素的战略。有零售店店主称“摆放一件商品每月可以获得4万~6万卢比”。欧美零售企业通过批发商向店主支付一定费用,拜托店主将其商品摆放在显眼的位置。据称,在促销费用方面,联合利华和雀巢是味之素的2~3倍,宣传力度也更大。“走访销售战略”可以说是“弱势者的智慧”。

打开销路的关键

日本的食品和日用品厂商在开拓亚洲市场方面面临着3大现实。即日本产品“品牌实力强”、“品质高”但是却“卖不出去”。日本综合研究所副主任研究员纪伊信之表示,这是因为日本企业一直致力于开发符合当地偏好的商品,却忽略了如何攻占流通网络”。

日本企业难以打开销路的关键在于东盟市场的流通结构。据英国调查公司欧睿信息咨询公司统计,在东盟6国约24万亿日元的消费品支出中,通过中小型零售店渠道消费的占76%。在商业设施和大型连锁店不断增加的泰国,这一比例也高达58%,类似于日本80年代的情形。

印尼的这一比例为86%,和日本60年代时差不多,严格限制外资进入的越南为96%,相当于日本60年代之前的状态。在这些国家,食品和日用品等方面,和百姓生活联系密切的零售店的比例很高,如何开拓日系便利店等大型连锁店之外的零售店变得至关重要。

此外,通过并购来开拓当地销售渠道的动作也开始出现。三得利食品公司4月份向美国百事公司的越南法人出资51%。目的是获得百事拥有的70万家店铺的销售渠道,这是三得利日本主要客户数的4倍多。

在中国,日清奥利友集团与中国食品巨头中粮集团(COFCO)旗下的中国粮油开展业务合作。日清将提供日本最新的健康油生产技术,作为交换,日清将获得中粮集团在全中国的销售渠道。

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。