日系车与欧美系打响中国南北战争

2012/07/30

|

“Go South Strategy”,大众已着手实施“南下战略”,目标直指日系车。

大众选择广东佛山作为进军中国南方的首个生产基地。佛山紧邻丰田、日产和本田主力工厂聚集的广州市。预计将有50多家大众零部件制造商随之进驻,到2013年将形成一个新的汽车产业基地。

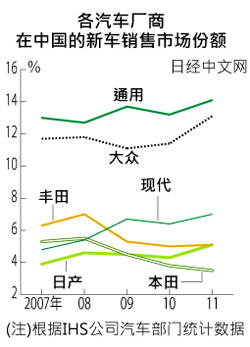

在中国有没有生产基地直接影响市场份额的多少。大众在拥有工厂的上海及长春等城市的市场占有率较高。但3家日企掌握着广州4成市场份额。大众意在填补这一空白,攻破日系车的大本营。

欧美竞争对手并不仅在南方发动进攻。在武汉工业园区,一位日资零部件厂商高管面对着一大片空地用不同寻常的语气说道:“好像这里已经有买家了”。

据说买家的欧洲大型汽车厂商在广州和武汉间权衡后决定落脚武汉。武汉是本田及日产建有工厂的日系车“第2大本营”。据说这家欧洲汽车巨头的年产能将接近本田的30万辆。美国通用汽车最近也决定入驻武汉建年产30万辆的工厂。据称大众也敲定进驻武汉的计划。

在日系车在北美开始生产后不久,大众就在1984年与上海汽车集团共同设立了合资公司,开始生产“桑塔纳”。通用汽车也于1998年进入中国。两家欧美厂商通过彻底进行本地化获得中国消费者的喜爱,2011年中国乘用车销售排行榜的第1~7位都是这两家公司的车型。

而日企是从2000年代前期开始全面扩大中国业务。日企急追直上,接二连三增加产力,在欧美企业占优势的中国北方也加强了攻势。

丰田5月启动了长春的新工厂,日产刚刚决定最多投资50亿元在辽宁大连建新工厂。

引进最先进生产线 强化固有“地盘”

强化自身地盘的动作越来越活跃。今年年初,广州花都区的日产合资公司东风汽车第2工厂投产。全力进行人气小型车“骐达”(Tiida)生产的这座新工厂里看不到忙乱的景象。

因为虽然新工厂的部分工序还是人工作业,但焊接的主工序引进了自动化设备。在看不到人影的焊接生产线上,大型吊臂吊起车门安装到车架上。

|

合资公司旗下东风日产乘用车公司制造管理部和家佐秀树表示:“与不断进行改进的日本工厂不同,这里从开始就是设计成让所有的流程都达到最合理状态”。预计该工厂在今年年内的生产周期就将达到比日产公司整体平均的15.5个小时还要短的14.97个小时。

和第1工厂合计年产67万辆的花都工厂是日产集团中最大的生产规模。东风日产乘用车公司总经理松元史明充满信心地说:“我们要力争成为日产集团在生产效率、质量及成本上的标准”。

中国逐步成为各国车企盈利主力

如今,中国的制造业已经走在全球的前列,盈利能力在不断提高。

就连明显处于劣势的本田专务执行董事池史彦也表示:“中国地区的收益性最高”。如果单纯按2011财年权益法利润计算,在中国卖出的每辆汽车的利润为大约20万日元(约合人民币16187元)。由于高价位车较多,因而每辆车的平均利润超过了主力市场的北美地区。日产在中国赚得的利润已经占其合并营业利润的近3成。

根据美国调查公司IHS Automotive的数据,2005年中国新车销量少于日本,为542万辆。2009和2010年迅速增加,到2011年达到1763万辆,超过了日本的4倍。毫无疑问,处于增长期的中国市场已经成为全球汽车厂商竞争的主战场,蕴含着成为各公司盈利主力的潜力。

不过,中国今年第2季度实际国内生产总值(GDP)增长率时隔3年首次跌破8%,目前经济也出现不明朗感。担心生产过剩的中国政府提高了批准新建工厂的门槛,富士重工被迫延期合资工厂投产日期。继上海、北京两城市之后,广州也从7月开始推出了汽车限购措施。

中国经济的增长速度开始放缓,市场开始出现各大汽车厂商争夺蛋糕的局面。今后,优胜劣败的趋势将会变得更加鲜明。日系车能否在日益激化的“南北战争“中制胜抢到战果?构筑起有远见的战略变得更加重要。

(远藤淳 报道)

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。