中国将走向贸易赤字大国

2012/04/11

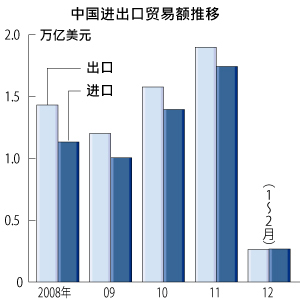

日经新闻亚洲部副部长 村山宏:世界正在瞬息万变,昨日的常识未必会适用于明日。虽然一直认为中国的贸易顺差将长期持续,但如果仔细观察中国的产业结构,与此有所不同的趋势也未必没有可能。正如日本的贸易赤字正在持续一样,中国贸易赤字长期化的日子也可能会很快到来。

中国2月份贸易收支出现了314.8亿美元的逆差。受此影响人民币升值走势也暂时告一段落。除了欧元危机导致中国对欧洲出口增长乏力之外,原油价格暴涨也导致了进口增长。当然,根据4月10日公布的3月贸易统计,由于美国经济处于回升趋势,中国将因出口增长而重新出现了53.5亿美元的顺差。

是否可以认为中国的贸易赤字只是暂时的?对于这个问题,有个数字令人担心。那就是中国吸引海外直接投资的构成变化。在去年的直接投资总体中,制造业所占的比重(44.9%)首次低于非制造业(47.6%)。随着劳动力成本的上涨,海外制造业厂商对投资中国开始变得谨慎起来。

中国出口的5~6成由包括台湾在内的外资类企业实现。观察2009年中国出口企业排行榜可以发现,以电子设备组装为核心的台湾企业的大陆公司都排在前列。其中,在前20名中,有5家企业属于台湾的鸿海旗下。

鸿海为美国苹果公司和戴尔进行代工生产,通过出口利用中国大陆的廉价劳动力成本组装的智能手机和个人电脑实现了持续增长。可以说,在中国贸易顺差中,很大一部分是这样的台湾企业实现的。

而鸿海最近正在扩大巴西和越南的生产基地。之前由于考虑到中国沿海地区人力成本的上涨,鸿海把生产基地迁到了重庆、成都和郑州等内陆地区,但现在内陆地区的人力成本也在不断上涨。为了回避风险,开始在中国以外寻求生产据点。

当劳动密集型的组装产业离开中国时,中国将生产什么?又将出口什么?将鸿海组装的“iPhone”拆开来看,部件都是日本、韩国和台湾厂商的。而将组装业务转移到中国的韩国、台湾和日本厂商,通过向中国出口半导体和液晶等电子部件,赚到了贸易顺差。

中国能不能也把产业重心从组装业务转向部件制造业务呢?遗憾的是中国还没有培育出强大的半导体企业,液晶等面板业务也落后于人。再看看汽车产业,世界各大汽车巨头虽然不断在中国扩大生产基地,但目的是在中国市场销售。中国的汽车出口量仅占产量的5%。

当然,中国政府正在努力扩大中国的产业领域。预计今后也将正式开始电子核心部件和汽车的出口业务。不过,这并非一朝一夕就能实现的,需要花费一定的时间。可以说这正是对中国忽略自主产业培育、通过引进外资来换取高速发展的惩罚。

一方面,外企对中国的定位正从制造基地向销售基地转变。眼光敏锐的台湾企业如今正在中国展开便利店、咖啡店等零售服务业的投资攻势。随着消费的增长,中国的进口也肯定会继续增长。而出口的增长放缓和进口的增长将会缩小中国的贸易顺差,因此中国将于数年后出现贸易逆差的观点也并非空穴来风。

陷入贸易赤字的中国该如何办?中国可以选择利用投资收益来搞活经济。日本虽然也出现了贸易赤字,但日本正在向新的经济结构转型,利用海外投资收益来支撑。如果中国也能取消对人民币交易的限制、鼓励企业和个人进行海外投资,然后利用投资收益来填补贸易赤字的话,就可以解决问题。

中国经济一直在全速追赶欧美日。在不到30年的时间里,从以农业为基础的社会很快进入了工业社会,而如今又开始向消费型社会转变。也许只有进一步提高转变产业结构的速度,才能确保中国屹立不倒。

在成为消费大国之后,向金融和投资大国的转变在等着中国。虽然金融领域的改革一直迟迟没有展开,但对于步步紧逼的贸易赤字的恐惧有望成为改革的推动因素。

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。

|

是否可以认为中国的贸易赤字只是暂时的?对于这个问题,有个数字令人担心。那就是中国吸引海外直接投资的构成变化。在去年的直接投资总体中,制造业所占的比重(44.9%)首次低于非制造业(47.6%)。随着劳动力成本的上涨,海外制造业厂商对投资中国开始变得谨慎起来。

中国出口的5~6成由包括台湾在内的外资类企业实现。观察2009年中国出口企业排行榜可以发现,以电子设备组装为核心的台湾企业的大陆公司都排在前列。其中,在前20名中,有5家企业属于台湾的鸿海旗下。

鸿海为美国苹果公司和戴尔进行代工生产,通过出口利用中国大陆的廉价劳动力成本组装的智能手机和个人电脑实现了持续增长。可以说,在中国贸易顺差中,很大一部分是这样的台湾企业实现的。

而鸿海最近正在扩大巴西和越南的生产基地。之前由于考虑到中国沿海地区人力成本的上涨,鸿海把生产基地迁到了重庆、成都和郑州等内陆地区,但现在内陆地区的人力成本也在不断上涨。为了回避风险,开始在中国以外寻求生产据点。

当劳动密集型的组装产业离开中国时,中国将生产什么?又将出口什么?将鸿海组装的“iPhone”拆开来看,部件都是日本、韩国和台湾厂商的。而将组装业务转移到中国的韩国、台湾和日本厂商,通过向中国出口半导体和液晶等电子部件,赚到了贸易顺差。

中国能不能也把产业重心从组装业务转向部件制造业务呢?遗憾的是中国还没有培育出强大的半导体企业,液晶等面板业务也落后于人。再看看汽车产业,世界各大汽车巨头虽然不断在中国扩大生产基地,但目的是在中国市场销售。中国的汽车出口量仅占产量的5%。

当然,中国政府正在努力扩大中国的产业领域。预计今后也将正式开始电子核心部件和汽车的出口业务。不过,这并非一朝一夕就能实现的,需要花费一定的时间。可以说这正是对中国忽略自主产业培育、通过引进外资来换取高速发展的惩罚。

一方面,外企对中国的定位正从制造基地向销售基地转变。眼光敏锐的台湾企业如今正在中国展开便利店、咖啡店等零售服务业的投资攻势。随着消费的增长,中国的进口也肯定会继续增长。而出口的增长放缓和进口的增长将会缩小中国的贸易顺差,因此中国将于数年后出现贸易逆差的观点也并非空穴来风。

陷入贸易赤字的中国该如何办?中国可以选择利用投资收益来搞活经济。日本虽然也出现了贸易赤字,但日本正在向新的经济结构转型,利用海外投资收益来支撑。如果中国也能取消对人民币交易的限制、鼓励企业和个人进行海外投资,然后利用投资收益来填补贸易赤字的话,就可以解决问题。

中国经济一直在全速追赶欧美日。在不到30年的时间里,从以农业为基础的社会很快进入了工业社会,而如今又开始向消费型社会转变。也许只有进一步提高转变产业结构的速度,才能确保中国屹立不倒。

在成为消费大国之后,向金融和投资大国的转变在等着中国。虽然金融领域的改革一直迟迟没有展开,但对于步步紧逼的贸易赤字的恐惧有望成为改革的推动因素。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||