日本产业迎来转型期

2011/12/29

日经新闻编辑委员 中山淳史:2011年成了日本企业的“投资年”。其中一个动向是日企在海外对生产设备等领域的投资,另一个则是企业并购投资。日本企业正在以前所未有的速度对事业资产构成进行非常活跃的重组,看不出这一趋势在明年有停缓下来的迹象。可以说日本已经迎来了史无前例的产业转型期。

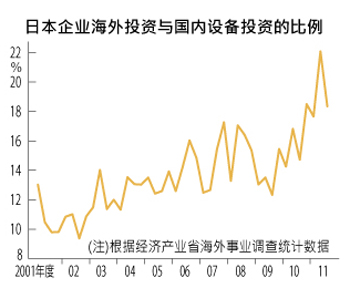

日本经济产业省每个季度都会实施海外事业活动调查。该报告的别名又称“空洞化调查报告”,报告统计显示,日本企业实施的海外设备投资在今年7~9月份为日本国内投资的22%,达到历史最高水平。

另一方面,被称为“另一项设备投资”的是企业并购。据民间调查公司Dealogic统计显示,今年以海外为主,日本企业参与的并购达800亿美元,这一数字也有望刷新历史最高记录。

日本企业正逐渐全面转向经营的全球化。少子老龄化使得日本国内市场前途暗淡。而另一方面到2030年,新兴经济体规模将扩大至全球国内生产总值(GDP)的30%以上,成为今后经济增长驱动力将确定无疑。

日本三菱化学控股公司的社长小林喜光认为,“日本企业都明明知道会带来经济空洞化也要到海外投资赚钱,然后将积累起来的资金拿回国内创造就业机会。我觉得就是这么一回事”。

“出口立国”的国策开始动摇

持有这种想法的日本企业家似乎不只是小林一个人。根据贸易统计显示,日本的贸易收支在今年1~10月为赤字。即使从全年来看,很有可能31年来首次沦为赤字。

2000年代后半期以来,日本企业通过海外直接投资和证券投资获得的红利等所得收支的黑字已经超过了贸易黑字。在容易出现贸易赤字的状况持续的形势下,日本企业开始将生产基地移向海外,日本的“出口立国”国策开始受到强烈的冲击。

当然,日元升值和东日本大地震、以及供应链断裂造成的影响等因素也不可忽略。

不过,即使没有这些因素,日本企业走向世界的动作恐怕也是非常活跃。作为今年最大企业并购案的武田药品工业对瑞士公司的并购、新日本制铁和住友金属工业的合并都是在大地震前达成的协议。日立制作所和三菱重工的业务整合计划浮出水面也是因为被称为“沉睡的巨舰”的日立觉醒后,截至去年年末实现了业绩的快速复苏才得以实现的。

在众多企业中,IT(信息技术)泡沫崩溃和雷曼事件正在成为过去。据《日本经济新闻》统计,日本上市企业2010财年的净利润按照美元计算已经复苏到了雷曼危机前的2007财年的水准。

企业的手头资金也已经积累到很高的水准。9月末,这一数字为60万亿日元,比3月末下滑了8%。但是,这恰恰显示了雷曼危机后开始重视财务的安全性从而不断积累资金的企业已经转向投资经营的动态。

不再执着于无借贷经营

目前受到瞩目的是如何承担风险。今年春季,日本医疗器具巨头泰尔茂宣布收购美国的同行企业,由于并购需要泰尔茂不再执着于无借贷经营,这次借贷了相当于手头资金2倍的资金。而且,社长新宅祐太郎在记者会上强调说,“我们希望将3160亿日元的销售额提升到1万亿日元”。以春季的并购为开端,为实现1万亿日元的销售目标,新宅祐太郎还表示,“我们认为,还需要进一步通过企业并购来实现这一目标”。

波士顿咨询公司(BCG)的日本代表水越丰表示,“雷曼事件后的世界所需要的是逆向思维经营”。在汽车、个人电脑以及电视机领域,各种各样的产品和服务的重心都在向新兴经济体转移,对于企业而言,“适当规模”的含义产生了巨大变化。为了在这个时代生存下去,应该发展到多大的规模呢?新日铁和住金决定合并从结果上看也是出于这种思考。

虽然如此,仍然要留意国家和企业之间的关系。目前属于企业走向世界赚钱的时代。在这样的时代里,容易发生企业所属国家和企业之间的利害关系出现背离的“利害不一致”的情况。

日产汽车曾经承诺在日本国内维持100万台汽车的生产量。但是,该公司承担采购功能的中心已经迁到上海。今后,高档车部门以及面向海外的公关和涉外功能也将转移到香港。

今后,国家与各种各样的企业之间将出现这样的微妙平衡操作。日元升值、税金、电力、政府的不为……。压在日本企业身上的这“六座大山”极为沉重严峻。

不过,日本的空洞化问题也不能弃之不顾。从贸易收支到所得收支。从GDP到国民生产总值(GNP)。如果要顺应这样的时代潮流,企业就应该认真考虑把在世界赚取的资金拿回日本,在日本创造新的业务和产业。从明年起,国家和企业都需要动脑筋出智慧了。为了创建新面貌的国家,就必须拿出构想力和创造力。

()

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。

|

另一方面,被称为“另一项设备投资”的是企业并购。据民间调查公司Dealogic统计显示,今年以海外为主,日本企业参与的并购达800亿美元,这一数字也有望刷新历史最高记录。

日本企业正逐渐全面转向经营的全球化。少子老龄化使得日本国内市场前途暗淡。而另一方面到2030年,新兴经济体规模将扩大至全球国内生产总值(GDP)的30%以上,成为今后经济增长驱动力将确定无疑。

日本三菱化学控股公司的社长小林喜光认为,“日本企业都明明知道会带来经济空洞化也要到海外投资赚钱,然后将积累起来的资金拿回国内创造就业机会。我觉得就是这么一回事”。

“出口立国”的国策开始动摇

持有这种想法的日本企业家似乎不只是小林一个人。根据贸易统计显示,日本的贸易收支在今年1~10月为赤字。即使从全年来看,很有可能31年来首次沦为赤字。

2000年代后半期以来,日本企业通过海外直接投资和证券投资获得的红利等所得收支的黑字已经超过了贸易黑字。在容易出现贸易赤字的状况持续的形势下,日本企业开始将生产基地移向海外,日本的“出口立国”国策开始受到强烈的冲击。

当然,日元升值和东日本大地震、以及供应链断裂造成的影响等因素也不可忽略。

|

| 就收购瑞士企业回答媒体提问的武田药品工业社长长谷川闲史 |

在众多企业中,IT(信息技术)泡沫崩溃和雷曼事件正在成为过去。据《日本经济新闻》统计,日本上市企业2010财年的净利润按照美元计算已经复苏到了雷曼危机前的2007财年的水准。

企业的手头资金也已经积累到很高的水准。9月末,这一数字为60万亿日元,比3月末下滑了8%。但是,这恰恰显示了雷曼危机后开始重视财务的安全性从而不断积累资金的企业已经转向投资经营的动态。

不再执着于无借贷经营

目前受到瞩目的是如何承担风险。今年春季,日本医疗器具巨头泰尔茂宣布收购美国的同行企业,由于并购需要泰尔茂不再执着于无借贷经营,这次借贷了相当于手头资金2倍的资金。而且,社长新宅祐太郎在记者会上强调说,“我们希望将3160亿日元的销售额提升到1万亿日元”。以春季的并购为开端,为实现1万亿日元的销售目标,新宅祐太郎还表示,“我们认为,还需要进一步通过企业并购来实现这一目标”。

波士顿咨询公司(BCG)的日本代表水越丰表示,“雷曼事件后的世界所需要的是逆向思维经营”。在汽车、个人电脑以及电视机领域,各种各样的产品和服务的重心都在向新兴经济体转移,对于企业而言,“适当规模”的含义产生了巨大变化。为了在这个时代生存下去,应该发展到多大的规模呢?新日铁和住金决定合并从结果上看也是出于这种思考。

虽然如此,仍然要留意国家和企业之间的关系。目前属于企业走向世界赚钱的时代。在这样的时代里,容易发生企业所属国家和企业之间的利害关系出现背离的“利害不一致”的情况。

日产汽车曾经承诺在日本国内维持100万台汽车的生产量。但是,该公司承担采购功能的中心已经迁到上海。今后,高档车部门以及面向海外的公关和涉外功能也将转移到香港。

今后,国家与各种各样的企业之间将出现这样的微妙平衡操作。日元升值、税金、电力、政府的不为……。压在日本企业身上的这“六座大山”极为沉重严峻。

不过,日本的空洞化问题也不能弃之不顾。从贸易收支到所得收支。从GDP到国民生产总值(GNP)。如果要顺应这样的时代潮流,企业就应该认真考虑把在世界赚取的资金拿回日本,在日本创造新的业务和产业。从明年起,国家和企业都需要动脑筋出智慧了。为了创建新面貌的国家,就必须拿出构想力和创造力。

()

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。