“爱国报道”与媒体商业运营

2012/11/09

|

| kyodo |

|

回过头来看美国媒体对丰田的批评报道。笔者曾多次通过美国的新闻频道观看美国媒体的报道,感到“过于夸张”。在日本有提供世界各大电视台频道的服务,笔者也购买了这种服务。笔者曾非常喜欢观看美国的新闻频道,但在针对丰田的报道之后,笔者观看的次数在不知不觉之间开始减少,而观看英国新闻频道的次数却开始增加。因为英国的新闻频道没有严重的夸张,显得更加客观。而报纸报道也是如此。笔者在年轻的时候曾经订阅过美国的报纸,此外还边查字典边勉为其难地阅读《时代周刊》和《新闻周刊》等新闻类周刊杂志。但在不知不觉中也停止了这种阅读,因为觉得枯燥无聊。美国的媒体让人感觉总是在强调“美国是正确的。民主主义至上”的主张。即使不阅读,其内容也能推断出来。

笔者现在阅读的英语媒体只有英国的《经济学家》杂志。英国国内市场很小。从国内人口数量来看,美国为3亿人,而英国却只有6千万人。因此,英国主要媒体在选择报道内容时从最开始就考虑到了英国之外的读者和观众。《经济学家》杂志的读者9成来自英国以外。而在内容方面有关英国的报道还不到1成。此外价值标准也非常明确。即利用市场经济观点对政治、商业、文化、科学以及社会进行客观分析,不会将英国的爱国主义作为行为准则,也不会进行为英国立场代言的报道。不过,包括《经济学家》在内,英国媒体对以法德为中心的欧盟(EU)进行报道时,嘲讽言论非常明显。如果阅读时将其剔除,就显得非常客观。

|

笔者认为,媒体只要煽动爱国主义、争取到本国读者和观众就能在商业上获得成功的时代正在走向终结。随着互联网的普及,当今时代需要的是面向全球发表意见和观点,彼此探讨世界共同课题。在这样的时代,即使进行偏袒本国主张的爱国报道,全球的受众也不会赞同,在营销方面也无法取得成功。如果财务状况遭到削弱,就很难成为具有影响力的媒体。而从结果来看,也无法通过媒体向世界表达本国主张。相反,英国媒体通过减弱爱国报道而正在成功将全球受众变成读者和观众。英国虽然无论是经济还是政治都不再拥有以往那样的压倒性实力,但凭借拥有媒体这样的软实力,仍然继续在世界上保持了影响力。

成为在世界上具有影响力的媒体可以说是另外一种意义的“爱国”行为,虽然这种看法不易理解。无论是美国还是中国,其国内都拥有庞大的市场,因此或许无法迅速转变为英国媒体模式。不过,世界主要媒体应该不会一直允许英国媒体独领风骚的情况存在。尤其是在像日本这样正在面临人口减少的国家,只有到海外寻找市场才能找到出路。笔者认为亚洲的媒体产业仍在利用大部分篇幅进行“爱国报道”,而在这样的背景下或许正是日本媒体利用像《经济学家》那样的客观报道超越当地媒体,取得飞速发展的良机。

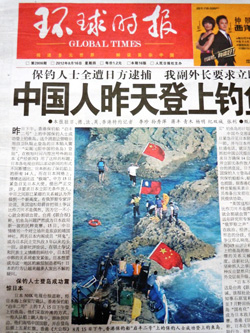

顺便提一句,面对文章开头所述的中国年轻记者的提问,笔者的回答是:“如今已经是在世界市场争取读者和观众的时代。如果要成为世界级媒体,基于民族主义的煽情报道就不可取”。担负中国未来使命的这些中国年轻记者们现在在如何报道最近的中日关系对立呢…… 关注日经中文网新浪微博

(作者为日本经济新闻亚洲部副部长。本文只代表个人观点)

专栏——日本人小声说

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。