联想能否走出“盛极必衰”怪圈

2013/10/29

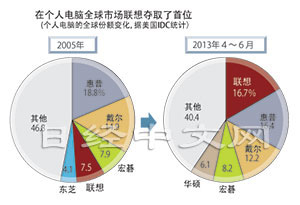

中国联想集团进军全球的步伐仍未停止。在个人电脑领域,联想通过将美国IBM和日本NEC业务收归旗下,坐上了全球第一的宝座,而下一个目标则对准了智能手机。联想接连不断的惊人举动的背后,是其对美国戴尔等过去的高科技王者相继陨落这一盛极必衰的怪圈的焦虑。

NEC的误判

“即使继续谈下去,也不会取得更大的进展”,7月上旬,NEC社长远藤信博听到了一个消息。持续了半年的谈判就此无果而终。

与NEC谈判的对手正是联想。自去年底起,围绕手机终端业务整合问题,NEC几乎每周都与联想取得联络,并秘密地展开相关磋商。

正在对业务进行筛选和集中的NEC当初描绘了一张蓝图。那就是通过与联想进行业务整合,将持续亏损的手机子公司从合并子公司中剥离,并在联想的主导下重振经营。2年前,NEC曾与联想在个人电脑业务方面实现整合,并使该业务成功走上发展轨道。远藤曾是无线通信工程师。“即使失去经营权,也想继续开发智能手机”曾是其一度的想法。

然而,联想却迟迟没有动作。远藤回顾称,“联想与NEC在个人电脑业务领域仍然是重要的合作伙伴,这一点并未改变,双方关系依然良好。但在推进手机业务整合谈判时,却存在一个双方无论如何都难以妥协的问题”。

这个问题是什么呢?虽然远藤三缄其口,但相关人士表示,问题在于“如何处理NEC持有的专利。联想希望全面获得包括基站在内的NEC的通信技术,但NEC对此表示为难”。远藤等NEC一方直到最后仍抱有期待,对联想表示“无论如何都希望达成协议”,但联想最终都没有让步。而NEC则被迫撤出了智能手机业务。

NEC是在什么阶段对联想的行动和决策做出了误判呢?

“去寻找有潜力的收购对象”

原因之一,可以说是因为联想以惊人的速度在智能手机领域扩大了影响力,并获得了自信。在苹果推出“iPhone”6年后,智能手机的主战场正在从日美欧等发达国家转移到中国等新兴市场。

联想首席执行官(CEO)杨元庆最近面对韩国三星电子和苹果等领跑者先后发出了信心十足的表态。他表示在新兴市场国家至关重要的是低价格产品和中端产品,而联想在这两种产品上拥有更强的竞争力。

在中国大本营,联想推出的“价格100美元”的低价格智能手机获得热卖,市场份额已经升至仅次于三星的第2位。不仅甩开了苹果的追赶,而且领先优势还在扩大。

观察全球市场可以清楚地发现,联想的发展势头强于NEC。联想对收购NEC业务显然并不迫切,但这并非是对并购战略本身持消极态度。联想北京总部每天都会传出这样的指示,“去寻找有潜力的收购对象”。

联想曾在5年前的金融危机中出现销售锐减。此后一度陷入亏损,甚至有一段时间被认为处于“破产边缘”。但是随后作为主力产品的个人电脑销售等重新复苏,2012财年(截至2013年3月),销售额恢复至338亿美元。截至今年6月底,现金和现金等价物余额增至35亿6300万美元。而未使用的融资额度也达到5亿美元。随时都能动用的并购资金充裕,但联想采取并购战略的原因不仅在于此。

在飞速发展的全球信息技术产业(IT)领域,站在顶峰之时往往意味着走向下坡的开始。这个“全球第一”可能陷入的怪圈似乎也在向联想逼近。而这或许正是杨元庆不断采取行动的理由。

(未完接下页)

曾凭借低价格战略席卷全球的美国康柏电脑、利用按订单生产与直接销售这一“戴尔模式”成为时代宠儿的戴尔、以及吞并康柏的美国惠普(HP)……。时至今日,众多的企业都曾在作为IT产品主战场的个人电脑全球供货量方面占据过首位,但所有这些公司都在数年后饱尝了没落的痛楚。

接下来会是联想?

联想刚刚在2013年4~6月超越曾在个人电脑供货量上全球首位的惠普。接下来陷入“全球第一”怪圈的会是联想吗?

9月到访日本的杨元庆接受了采访。

他在采访中表示,成为个人电脑全球第一的企业如今全都遭遇了不幸,这是因为有超越这些企业的联想的存在。但联想不会。

杨元庆还表示,联想在3年以内,非个人电脑业务要占总销售额的一半。在数年以内,肯定能看到智能手机和平板电脑份额实现大幅增长。

回答充满自信,但问题是联想要以怎样的方式实现增长呢?虽然杨元庆解释称,联想在新业务领域也有望重现在个人电脑领域取得的成功。联想还会采取并购战略吗?这一战略曾是其走上个人电脑全球第一宝座的动力。

“最强有力的竞争者是联想”,8月上旬一则并购预测报道被中国媒体炒翻。报道内容是有传言称加拿大通信设备商黑莓有意将自身出售,而联想则是最有力买家。

而在进入10月之后,又有报道称,联想计划将台湾宏达国际电子(HTC)收入旗下。在IT行业,每当出现企业将出售的传言,联想都会在买家名单中榜上有名。

作为实现增长的开端,联想收购IBM个人电脑部门是在2005年。此后,2011年获得了NEC个人电脑业务的经营权,并在德国和巴西相继展开了并购。

联想在成为个人电脑全球第一之前,用于并购的资金总额超过2000亿日元。中国国内一位外资证券分析师称,“相比开发,联想是更重视销售的企业。通过并购,联想获得了先进技术并缩短了开发时间,然后再面向中国市场进行巧妙改良来扩大业务”。

联想的缔造者

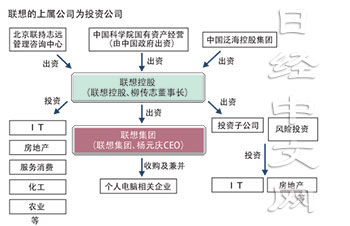

创造这一经营哲学的人物并不是杨元庆,而是柳传志。柳传志是联想集团的母公司联想控股(Legend Holdings)的董事长,同时也是联想创始人,是一位历经艰难险阻取得成功的经营者。

今年6月28日,在法国巴黎,柳传志面对法国知名企业的经营者,信心十足地阐述了联想控股和联想的业绩。他表示联想的并购全都取得了成功。在10年里,销售额增至10倍,而利润也增至5倍。

在访问法国期间,柳传志还与法国总统弗朗索瓦·奥朗德举行了会谈。

柳传志已近70,比杨元庆年长许多。虽说其已退居二线,领袖风范却依然健在。柳传志将联想交给了杨元庆,但作为上属公司联想控股的董事长,仍在发挥影响。一位联想相关人士透露,“杨元庆在遇到重要决策时都会逐一和柳传志商量”。

联想的诞生,即柳传志成功故事的起点可以上溯至1984年。当时在邓小平的带领下,掀起了引进市场经济的浪潮。当时曾是中国政府下属研究机构“中国科学院”研究人员的柳传志联合10位同事组建了联想。注册资本为20万元。而最初的总部则设在中科院院内一个简陋的小办公室内。

(未完接下页)

柳传志等人曾尝试乘上改革开放的浪潮发展公司,但当时未能获得生产许可,结果只能偃旗息鼓。作为变通的手段,柳传志奔赴香港,获得了美国厂商的销售代理权。第二年,在开始销售自主品牌产品后,柳传志随即集中精力搞销售。并抛弃了创业时的经营侧重点的顺序“技工贸(技术、生产、销售)”,而是将优先顺序改为“贸工技(销售、生产、技术)”。

柳传志曾表示,与其开发不知道能否普及的新技术,不如有效地扩大业务。而其通过并购的方式来扩大业务,也始于这一时期。

在被怀疑的眼光下

IT、房地产、化工、农业、消费服务……,联想的投资对象迄今为止已经超过200家,涉及诸多领域。2011年曾出资多家“白酒”厂商,成为当时的热门话题。另外联想旗下还拥有风险投资公司,正在发展成一大投资集团。

联想集团的成长似乎也在沿袭老联想的发展模式,继续在IT行业里实施并购战略。但无论并购的眼光多么锐利,也不管拥有多么雄厚的资金实力,这都无法保证联想今后也能继续发展壮大。

这并非是因为其没进行独自的技术革新。而是由于随着企业不断壮大,与中国政府的关系也开始进入人们的视线。

“英国情报机构军情六处和军情五处建议禁止使用联想电脑”--英国《独立报》7月底发布了这么一条标题新闻。该消息称联想电脑带有黑客功能,有泄漏重要信息的危险。

在欧美,认为中国产IT设备等同于间谍设备的观点总是此起彼伏。和中国华为技术与中兴通讯一样,联想也处在怀疑的眼光之下。

挡在中国企业面前的壁垒

事实上,联想与中国政府的关系密切,危难时刻还曾得到政府的救助。

“能否把电脑也作为家电下乡政策补贴对象?”

受金融危机的影响,联想在2008年夏天陷入经营困境,据悉柳传志找到担任领导层的老朋友请求帮助。最终政府决定在刺激经济的措施中将电脑列入补贴对象,使联想得以大批量地在农村销售低价产品。尽管公司扭亏为盈,摆脱了困境,但柳传志的联想与中国政府关系的不同寻常也开始受到广泛关注。

联想的大股东从过去到现在,一直是柳传志曾经的工作单位中国科学院。也就是说联想上属公司的大股东其实是中国政府机构。另外柳传志还曾是全国人大代表,他本人与中国人民解放军也有密切联系。

尽管杨元庆反驳称,联想是中国透明度最高的公司,但欧美等国仍越来越警惕。智能手机等通信设备直接关系到信息安全,各国政府对其敏感程度甚至超过了电脑。

智能手机如果成为继个人电脑之后又一成熟产品的话,与苹果和三星等领先集团相比,像联想这样的“追赶者”肯定会显得更加得心应手。但联想能否充分利用好这一有利局面。中国政府的背景是否会在无形之中成为拖累。联想还要面对诸多挡在中国企业面前的壁垒。

(阿部哲也、林英树、深尾幸生)

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。

|

“即使继续谈下去,也不会取得更大的进展”,7月上旬,NEC社长远藤信博听到了一个消息。持续了半年的谈判就此无果而终。

与NEC谈判的对手正是联想。自去年底起,围绕手机终端业务整合问题,NEC几乎每周都与联想取得联络,并秘密地展开相关磋商。

|

然而,联想却迟迟没有动作。远藤回顾称,“联想与NEC在个人电脑业务领域仍然是重要的合作伙伴,这一点并未改变,双方关系依然良好。但在推进手机业务整合谈判时,却存在一个双方无论如何都难以妥协的问题”。

这个问题是什么呢?虽然远藤三缄其口,但相关人士表示,问题在于“如何处理NEC持有的专利。联想希望全面获得包括基站在内的NEC的通信技术,但NEC对此表示为难”。远藤等NEC一方直到最后仍抱有期待,对联想表示“无论如何都希望达成协议”,但联想最终都没有让步。而NEC则被迫撤出了智能手机业务。

NEC是在什么阶段对联想的行动和决策做出了误判呢?

“去寻找有潜力的收购对象”

原因之一,可以说是因为联想以惊人的速度在智能手机领域扩大了影响力,并获得了自信。在苹果推出“iPhone”6年后,智能手机的主战场正在从日美欧等发达国家转移到中国等新兴市场。

联想首席执行官(CEO)杨元庆最近面对韩国三星电子和苹果等领跑者先后发出了信心十足的表态。他表示在新兴市场国家至关重要的是低价格产品和中端产品,而联想在这两种产品上拥有更强的竞争力。

|

| 联想在中国智能手机市场的影响力超过了苹果 |

观察全球市场可以清楚地发现,联想的发展势头强于NEC。联想对收购NEC业务显然并不迫切,但这并非是对并购战略本身持消极态度。联想北京总部每天都会传出这样的指示,“去寻找有潜力的收购对象”。

联想曾在5年前的金融危机中出现销售锐减。此后一度陷入亏损,甚至有一段时间被认为处于“破产边缘”。但是随后作为主力产品的个人电脑销售等重新复苏,2012财年(截至2013年3月),销售额恢复至338亿美元。截至今年6月底,现金和现金等价物余额增至35亿6300万美元。而未使用的融资额度也达到5亿美元。随时都能动用的并购资金充裕,但联想采取并购战略的原因不仅在于此。

在飞速发展的全球信息技术产业(IT)领域,站在顶峰之时往往意味着走向下坡的开始。这个“全球第一”可能陷入的怪圈似乎也在向联想逼近。而这或许正是杨元庆不断采取行动的理由。

(未完接下页)

曾凭借低价格战略席卷全球的美国康柏电脑、利用按订单生产与直接销售这一“戴尔模式”成为时代宠儿的戴尔、以及吞并康柏的美国惠普(HP)……。时至今日,众多的企业都曾在作为IT产品主战场的个人电脑全球供货量方面占据过首位,但所有这些公司都在数年后饱尝了没落的痛楚。

接下来会是联想?

联想刚刚在2013年4~6月超越曾在个人电脑供货量上全球首位的惠普。接下来陷入“全球第一”怪圈的会是联想吗?

9月到访日本的杨元庆接受了采访。

他在采访中表示,成为个人电脑全球第一的企业如今全都遭遇了不幸,这是因为有超越这些企业的联想的存在。但联想不会。

杨元庆还表示,联想在3年以内,非个人电脑业务要占总销售额的一半。在数年以内,肯定能看到智能手机和平板电脑份额实现大幅增长。

回答充满自信,但问题是联想要以怎样的方式实现增长呢?虽然杨元庆解释称,联想在新业务领域也有望重现在个人电脑领域取得的成功。联想还会采取并购战略吗?这一战略曾是其走上个人电脑全球第一宝座的动力。

“最强有力的竞争者是联想”,8月上旬一则并购预测报道被中国媒体炒翻。报道内容是有传言称加拿大通信设备商黑莓有意将自身出售,而联想则是最有力买家。

而在进入10月之后,又有报道称,联想计划将台湾宏达国际电子(HTC)收入旗下。在IT行业,每当出现企业将出售的传言,联想都会在买家名单中榜上有名。

|

联想在成为个人电脑全球第一之前,用于并购的资金总额超过2000亿日元。中国国内一位外资证券分析师称,“相比开发,联想是更重视销售的企业。通过并购,联想获得了先进技术并缩短了开发时间,然后再面向中国市场进行巧妙改良来扩大业务”。

联想的缔造者

创造这一经营哲学的人物并不是杨元庆,而是柳传志。柳传志是联想集团的母公司联想控股(Legend Holdings)的董事长,同时也是联想创始人,是一位历经艰难险阻取得成功的经营者。

今年6月28日,在法国巴黎,柳传志面对法国知名企业的经营者,信心十足地阐述了联想控股和联想的业绩。他表示联想的并购全都取得了成功。在10年里,销售额增至10倍,而利润也增至5倍。

在访问法国期间,柳传志还与法国总统弗朗索瓦·奥朗德举行了会谈。

柳传志已近70,比杨元庆年长许多。虽说其已退居二线,领袖风范却依然健在。柳传志将联想交给了杨元庆,但作为上属公司联想控股的董事长,仍在发挥影响。一位联想相关人士透露,“杨元庆在遇到重要决策时都会逐一和柳传志商量”。

联想的诞生,即柳传志成功故事的起点可以上溯至1984年。当时在邓小平的带领下,掀起了引进市场经济的浪潮。当时曾是中国政府下属研究机构“中国科学院”研究人员的柳传志联合10位同事组建了联想。注册资本为20万元。而最初的总部则设在中科院院内一个简陋的小办公室内。

(未完接下页)

柳传志等人曾尝试乘上改革开放的浪潮发展公司,但当时未能获得生产许可,结果只能偃旗息鼓。作为变通的手段,柳传志奔赴香港,获得了美国厂商的销售代理权。第二年,在开始销售自主品牌产品后,柳传志随即集中精力搞销售。并抛弃了创业时的经营侧重点的顺序“技工贸(技术、生产、销售)”,而是将优先顺序改为“贸工技(销售、生产、技术)”。

柳传志曾表示,与其开发不知道能否普及的新技术,不如有效地扩大业务。而其通过并购的方式来扩大业务,也始于这一时期。

在被怀疑的眼光下

IT、房地产、化工、农业、消费服务……,联想的投资对象迄今为止已经超过200家,涉及诸多领域。2011年曾出资多家“白酒”厂商,成为当时的热门话题。另外联想旗下还拥有风险投资公司,正在发展成一大投资集团。

|

这并非是因为其没进行独自的技术革新。而是由于随着企业不断壮大,与中国政府的关系也开始进入人们的视线。

“英国情报机构军情六处和军情五处建议禁止使用联想电脑”--英国《独立报》7月底发布了这么一条标题新闻。该消息称联想电脑带有黑客功能,有泄漏重要信息的危险。

|

挡在中国企业面前的壁垒

事实上,联想与中国政府的关系密切,危难时刻还曾得到政府的救助。

“能否把电脑也作为家电下乡政策补贴对象?”

受金融危机的影响,联想在2008年夏天陷入经营困境,据悉柳传志找到担任领导层的老朋友请求帮助。最终政府决定在刺激经济的措施中将电脑列入补贴对象,使联想得以大批量地在农村销售低价产品。尽管公司扭亏为盈,摆脱了困境,但柳传志的联想与中国政府关系的不同寻常也开始受到广泛关注。

联想的大股东从过去到现在,一直是柳传志曾经的工作单位中国科学院。也就是说联想上属公司的大股东其实是中国政府机构。另外柳传志还曾是全国人大代表,他本人与中国人民解放军也有密切联系。

尽管杨元庆反驳称,联想是中国透明度最高的公司,但欧美等国仍越来越警惕。智能手机等通信设备直接关系到信息安全,各国政府对其敏感程度甚至超过了电脑。

智能手机如果成为继个人电脑之后又一成熟产品的话,与苹果和三星等领先集团相比,像联想这样的“追赶者”肯定会显得更加得心应手。但联想能否充分利用好这一有利局面。中国政府的背景是否会在无形之中成为拖累。联想还要面对诸多挡在中国企业面前的壁垒。

(阿部哲也、林英树、深尾幸生)

版权声明:日本经济新闻社版权所有,未经授权不得转载或部分复制,违者必究。